【明報專訊】第一部分是人所皆知的1967,第二部分是觸手可及的2017,即使後來因為進度問題改為2019,虛構的「不久的將來」,說穿了仍然是傘起又傘落的延伸。

3個年輕人,因為歷史的偶然和命運的必然,捲入1967年暴動期間沙頭角一場邊界槍戰;時空轉移,同一班演員換上不同角色,在2019年一場由沙頭角興建特區商業城引發的抗爭中,再次被命運找上。

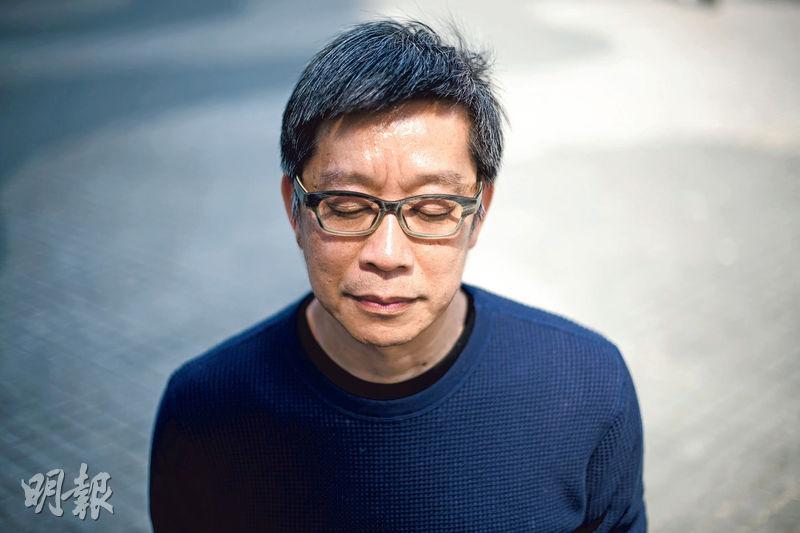

在香港兩個最政治化的時空之間牽線,拍下電影《中英街一號》,猶如走在鋼索兩端的導演趙崇基反覆詰問自己︰「將兩代年輕人放在一起,是不是一個政治上的錯誤?」

「我知道效果會很分化,但今天的社會不分化才怪,到最後我清楚知道自己在做什麼就可以,香港這種時勢,只能這樣。」

歷時8年的創作,源自2010年的一次偶然︰「認識了一位左派中人,石中英。」石中英本名楊宇杰,六七因派傳單被捕入獄,也是後來所謂的少年犯、YP仔︰「他一路也放不下這件事,便找我拍一部和六七有關的電影。當時我聽了他很多故事,但又沒有打算拍一部監獄風雲,或者重現一班人暴動的過程,構思過程中,香港變得很緊張,發生了很多場社會運動,中間有些東西似曾相識。」

申請資金被拒 無人肯演

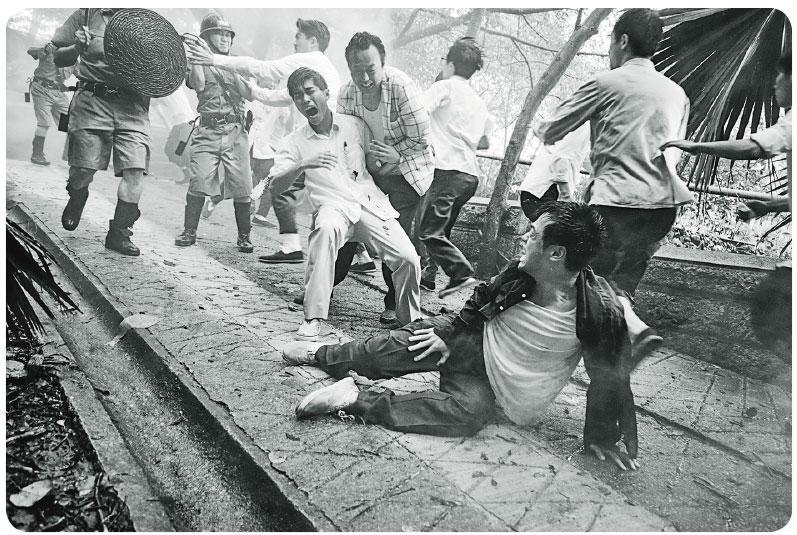

翻開《中》的劇本書,開首幾頁的黑白相,催淚狼煙之中爭相走避,警察棍下頭破血流,依稀似曾相識︰「這張是六七,這張是雨傘,當然背景不同,我要強調這一點,但我認為兩者之間有些事,是一種迴響的感覺。」頁尾引馬克吐溫的話︰歷史並不會重複,但它會押韻。「我們希望在劇本將這兩個年代放在一起去講,這樣意義會大很多。」同樣地,爭議亦然。

一部政治爭議的劇本,在香港注定不會好過,《中》一度難產,申請電影發展基金被拒,預算減去三分之二;不獲批准到禁區沙頭角取景,唯有靠家住禁區的工作人員拍空鏡填補;更麻煩的是,這部戲,沒有人肯演︰「有一些很熟,從前在電視台合作過,講個題材出來,用盡不同理由去推,最好笑是有一位用《聖經》同我講,耶穌教導我們不要跟政權對抗。」

「但我亦慶幸他們沒有演,因為如果連政治都怕,演不到這種戲,你一定要知道他當時為何會這樣做,什麼驅使他這樣做。」幸運是遇上另一班思考型的演員,譬如游學修。1967年的時空,他是一個受父親影響,在家中掛毛澤東像,寫大字報,沙頭角槍戰期間跟隨隊伍越界衝擊香港防線的其中一員︰「我向他解釋得很清楚,為什麼你當時這樣選擇,你不用judge,由後來的人去judge,你游學修不會因為角色當時做的事愚昧,你刻意去演得愚昧,因為他當時完全相信自己的選擇,祖國在心目中是最偉大。」

漂白了六七暴動?

「但是不是我這樣去處理一個人物,便等於我認同他們?我知道一定會有人這樣問。」趙崇基的啟蒙電影,是一部講述越戰期間哥倫比亞大學學生運動的《烈火暴潮》︰「導演用一個叫Simon的人去切入,他從來無想過要參與運動,入去只為溝女,而事實上運動中亦有很多人亂搞關係、吸毒,但你會認為那班學生是正義還是不正義?可不可以這樣簡化?」

個人處境與歷史對錯之間如何拿揑,是電影的難題,等於有人質疑,人性化去處理少年犯,難免美化、漂白了六七暴動︰「那我要寫幾多,才叫我好質疑他們、或者我不質疑他們?我認為戲劇的處理不需要講到好白,而且不是沒有寫。」

1967年的時空中,游學修單純熱血,邊反對英帝國主義,卻最愛吃西餅蝴蝶酥,青梅竹馬的廖子妤質疑他的動機,情敵盧鎮業問他︰既然講到新中國這樣好,為何這樣多人偷渡到香港? 「 我沒有一面倒去將人物寫成,他的選擇就是對或錯,紀錄片可能要這樣,但電影不需要。」

《中》不是紀錄片,而是講述大歷史之下,幾個年輕人的故事,於是為了要讓游學修死,刻意戲劇化了港島遊行一段,安排他中槍,才有後面對質時游父一句︰「為革命而犧牲少不免」的執迷不悟︰「我相信電影要留好多門給觀眾思考,多於提供標準答案。」他記得,有一天游學修問他,到底你是本土定左膠?「當時我根本沒有想過要定義,正如為什麼我將這部戲拍成黑白,除了美術上容易處理,同樣是因為覺得這個社會,要不黑白不分,要不非黑即白,我不知道這樣是好還是不好,也可能有些人看完後覺得模棱兩可,但今天的社會,是不是用黑和白就可以解釋到?」

由1967到2019,游學修由愛國青年,變成守護農地的社運領袖,不變是一腔少年熱血︰「前面一段你可以理解成受文革影響,他們的對白全都是很公式的口號來。至於後來那一班,命運自決有幾口號?我覺得不能單純去比較,但也不是不讓人去比較,問題是,比較也要有一個方法,同樣,是不是將當年所有人看成暴徒,今天這一班便是理想青年就OK?這一點要思考,我也要思考。」是同還是不同的,他心中有一個答案︰「但我不認為戲劇要落一個judgement,當然你仍然可以比較兩代,比如1967那部分,很受上一代影響,2019卻調轉,他們會講自主,不顧父母反對,這些兩代之間的issue,也是其中一樣我想講的東西。」

建個紀念碑 就有和解?

「還有另外一個原因,令我想將兩件事放在一起。」當年他做資料蒐集,訪問過不少昔日左派中人︰「我常問他們,你如何看今天的社會運動?他們的答案好奇怪,小部分人會理解,但更大多數的標準答案是,當然不同,我們愛國,現在這班人受外國勢力影響,這個答案對於我來說,當然不滿意。」念念不忘,如是衍生了本來劇本中沒有的一段,楊秀卓的角色永權伯,年輕時跟過游學修反英抗暴,暮年在沙頭角務農為生,因為要發展商業城遭逼遷,重遇當年同樣有份參與暴動、今天卻以地主之姿、勸永權識時務、對幫忙守地的年輕人冷嘲熱諷的志忠伯︰「你當年自己夠周圍放菠蘿,為什麼你就是愛國理想,今天他們同樣為心中不公義走出來,你又不理解?」

永權、志忠,在歷史洗過大地後分道揚鑣,現實中有多少個志忠?「我心入面當時就有這一句。是因為你們老了?還是因為你們執迷不悟?」、「當然我也不是拍給他們看,也不期望他們會來。」也許,根本沒有和解的必要,電影中,最後廖子妤問楊秀卓︰永權伯,你知道有人在沙頭角建了一個六七和平紀念碑嗎?楊秀卓淡然︰那些人以為建了一個碑,就會有和解?

「石中英他希望會有一個這樣的碑出現在故事之中,這是他唯一一次提出的要求,但當時我心入面問,有什麼意義呢? 後來我決定用這個方式去處理,變成劇本中用某一個角度去看這件事。我希望大家看完後,會知道當時的人為什麼會作出這個選擇,但問題是,什麼叫做和解、諒解? 是不是像今天內地一些人,明白了為什麼文革時代的人會做出如此戇居的行為,就叫諒解?當你知道這班人不過是當權者遊戲中的棋子,難道你要去諒解當權者?」

你要如何諒解一個時代?

你可以理解一個選擇,但你要如何去諒解一個時代?歷史心中有數,至於電影後半部,那個觸手可及,在黑白中更見灰調子的時空,是趙崇基留給今天年輕人的思考房間︰「看到今天的絕望,希望透過那一段,將兩個年代放在一起︰人在命運前的選擇是什麼?六七有人為選擇付上生命,這是歷史帶給他的命運;今天年輕人為了公義,亦付出了牢獄代價,對他們來說,所謂命運是什麼回事?2019年,盧鎮業問廖子妤,我們不是相信命運自決嗎?廖子妤說,難道你認為我們有得揀?」

命運操弄下,導演將出口交託給游學修在監房玻璃窗另一邊的一番話,也是他作為樂觀的悲觀主義者對時代的囑咐︰「很矛盾的,正如我拍這部戲,也是一種選擇,可能會導致我再無戲拍的命運,但為什麼我會這樣選擇?可能是看到香港的當下有所感受,也可以說是命運,假如時代不是如此,我大可以繼續拍《三個受傷的警察》、《天有眼》,到底是雞還是蛋先? 我沒有答案。」