【明報專訊】櫃上一部唱機播着強勁音樂,在對面梳化,阿真(化名)赤膊攤着,黃思琪(Louise)向這名粗獷漢子打招呼,他坐直身子,嘴巴裂開,臉上露出大大一個溫暖笑容。

Louise把她遇上的這群露宿者稱作「自建者」,4年前,她是園境建築設計的學生,偶然發現這個開放又私密的空間,邀露宿者把居所砌成模型,從另一個角度看他們的家。

「你記得與我砌過模型嗎?」

「記得﹗」Louise離開後,記者又趨前跟阿真交談幾句,他換上靦腆神情,不知當初他在怎樣的時刻決定把信任交給Louise。

在外地旅行時,走馬看花都好看,因為風景陌生,我們好奇。

而日常生活之地,有時卻因為熟悉而好看,這個「自建」的視角,便從相處而生。

砌模型怎會難倒露宿者

運用自身技能 物料手到拿來

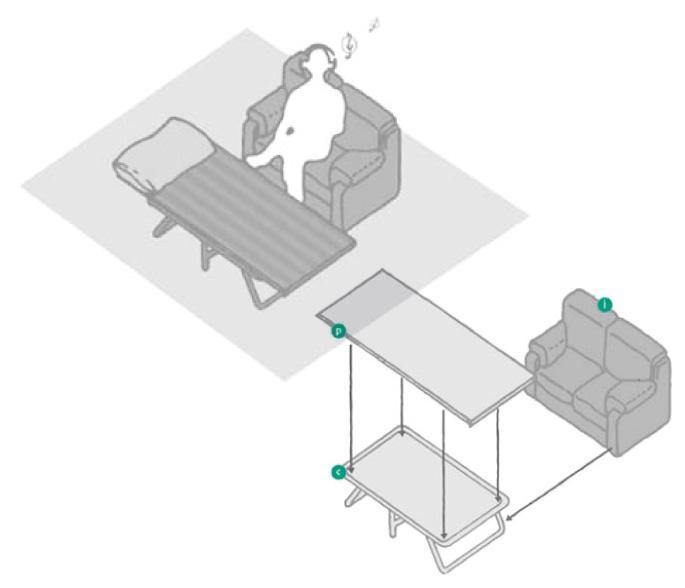

「有一天剛巧經過深水埗,當時我將無家者理解為像遊牧民族在街上移動的人。然後我見到橋底有個社區,還貼了一張海報宣傳這裏將有聖誕音樂會,那時開始慢慢看他們如何生活。」Louise說園境建築設計研究戶外空間,而橋下這個既私人又公共,永久也臨時的地方,就讓她重思香港公共空間的可能。「在設計師角度,模型可以令人感受空間的原理,在1:1的場景,人未必可以真實感受當中的空間及活動是如何,當一步步砌出模型,就會知道自建者背後的原理及對家的概念。」她說,每個家都有它的個性,不會認錯。翻開她的新書《家在街:香港自建社區》,描繪了「音樂之家」,約2.8平方米,一人住,「尼龍牀架×1;沙發×1;木板×1」,一幅幅解構圖讓人知道露宿者並非隨便搭個安身之處,「他們是將物件循環再用的專家。每種材料都與社區很有關係,他們不會山長水遠搬來,是在社區附近把別人不要的物料取來循環再用,例如搬貨工人棄置在垃圾房的卡板,再基於自身的技能與性格去創造自己的家。」她為這些家起了名,在「製造者的住所」,愛收集舊物的屋主會用電線做家具;厲害的是「啤酒屋」,「屋主本身是地盤工人,懂得搭棚及紮鐵,以搭棚方式建屋,他好熟手,拿起枝竹就知道如何去駁」。親手搭出一個家,砌模型對他們而言更非難事,「一般人只從外面看這些居所,但當走近去看,就會知道他們對空間也有需求,需要儲物的地方,牀褥下也會墊塊板讓自己睡得舒服,不是求其喺度瞓。當我嘗試了解他們的生活,稱讚哪個位置造得漂亮,他們就開始興高采烈地跟我討論。」

食環指霸官地 政府「幾步清場」

小販婆婆擺掃把 一條縫隙也被封鎖

不過今天再訪,除了阿真的居所,已沒看到多少內裏乾坤,一列的家都是重重木板,鐵鏈外加鎖頭。Louise指指一間屋,說在此吃過一頓開胃的飯,2014年她到這裏時還是個開放的煮食與聚餐空間,兩人負責買11人的菜,煮飯、洗碗都像平常人家,各有分工,「他們在這裏喝喝茶,食口煙,在此建立生活,有自己的角色,又會邀我坐下閒聊兩句,那時是比較welcoming的設計。」舊人搬離,族群有變,人數增加,這個地方也有了變化。「他們開始退一步自我保護。」每扇門外的鎖,亦在抗衡政府的封條與鐵絲網。一間圍了封條的屋,貼上食環署的通知,勒令停止「不合法佔用」,屋與屋之間,又會突兀空出一格,「請勿非法霸佔政府土地」。

文仔解釋政府幾步清場,第一步視察及記錄無人的居所,貼通告後清拆,圍上鐵絲網,「曾有人想取回屋內的銀包、電話,阿sir要他等東西全搬上車再取,上車拿的一刻,卻警告他這樣做可涉盜竊」,忽然路過的人走近說句:「你講得太好喇。」最後空間變回絕對的空地,私人佔不到,公眾用不着。

這裏的臨時,保護了這群「自建者」,又威脅着他們。Louise說,家居依臨時街巿而建,旁邊一行植物又像緩衝帶,「讓此處不似一般公眾地方向外曝光,令他們找到棲身之處」。昔日臨時街市的檔販還會借出雪櫃給無家者放剩菜與啤酒。橋下世界不止無家者,「外來的社群都會參與這個地方的運作」,「之前兩個婆婆在這裏擺夜攤,以幾把掃把劃佔平地放置物件,然而同一處,垂直的欄杆面卻屬於自建者用作儲物,他們無形之間協議了空間如何分配」。走到兩個居所之間,見一道縫隙也被封上窄窄一條木板,原來早前一個婆婆生病,許久沒來,地方被其他人佔了,好生氣,於是重建一個「儲物室」,安心放她的紙皮。

…………………………………………………

居者建其屋的大膽可能 / 文//黃宇軒

建築理論中,有所謂本土建築(vernacular architecture)的討論,除了指向風俗、鄉土、非專業、實用等元素外,也關注沒有受過特定訓練的人,如何用最「就手」的物料,一手一腳親自造出符合自己最切實需要的建築。

60年代倫敦 「自建」倡議冒起

上世紀60年代,讓雄心勃勃的建築師盡情發揮天才視野的現代主義如日方中,社會及設計史學家Bernard Rudofsky,1964年為紐約現代藝術博物館策劃了非常成功的展覽「沒有建築師的建築」(Architecture without architects),並出版了開啟重要討論的同名場刊。Rudofsky展示世界各地人們自建的居所和社區設施,說明在西方建築專業傳統外,開闊世界裏,人們自然累積有關建造知識,比起現代建築更能滿足日常生活的需求。Rudofsky深信自建背後,也有一整套需要理解和研究的知識與技巧。

同代居於倫敦的建築師Walter Segal亦開始提倡自建建築,發展出一套系統,讓居民可用最便宜的方法,親手建造可負擔的居所。這位建築師逝世後,以其名字命名的自建信託成立,Segal House大受推崇,今天在南倫敦Lewisham區,還可找到一整個受Segal直接引導,由居者自行建成的社區,每年開放參觀都很受歡迎。Walter Segal深信,房子和建築應可時刻適應人的需要,而非人去適應房子,自建往往也提供一種彈性,讓建築者知道怎樣改造環境。住在這些房子的人長大後會知道,房子竟由父母設計,除在市場買「現成」的,還可有別的選擇。Segal深深影響了近年當紅的16人建築團隊Assemble,後者的名字便組砌意思,他們許多計劃均牽涉用家自行使用物料和組裝。2016年,我曾跟Assemble和香港本地設計團隊與社會創新組織Make a Difference合作,在新界坪輋辦工作坊,共同理解村民的自建活動。

在香港,自建社區難以進入主流想像,除因高密度發展,也許亦因為殖民地香港有過大力打擊「寮屋」的管治原則,自建亦隨火災跟危險劃上等號。同時,城市「建造者」與「使用者」權力非常不均,空間使用者勉強用金錢買得和租得房屋的產權,已非常不易,難以進一步講述「居者建其屋」的大膽可能性。然而,在2014年雨傘運動期間,各式各樣自建的、企求讓行車路轉化成宜居空間的建築和設施,震撼人心,其實也提醒我們,自建的創造力,人皆有之,只不過城市發展的主導模式,全面壓制了市民的能力。

不應過早設合法非法框框

黃思琪 (Louise)將通州街橋底自建社區的設計研究出版成書《家在街》,合編的包括她念園境建築時的老師李欣琪(Yanki)和黃志恆(Sara)。專研社會設計(social design)的李欣琪指出,Louise的研究在用字上故意「turn it around」,天橋下的「不是homeless(無家者)的社區,是個self build community(自建社群)」,他們認為這細微差異是重要的。團隊將研究成果帶到智利一個建築雙年展,南美有成熟的自建文化,從事園境建築教育的Sara,本身是資深藝術家,她說﹕「我們去智利得到很大的啟發,他們自建空間的日常感覺,跟香港很不同,所以他們對待這行為的態度很不一樣,那不是什麼奇怪的東西。當你太快將事情框在合法與非法的層面,會減去太多可以討論的空間,自建空間有更多有趣面向更值得談論」。Yanki補充,在智利感受到一個關鍵詞embracing(擁抱),人們欣賞彼此的創造力,會擁抱自建,「在香港卻會被拆去」。帶着這視角,我們還可從香港一些非正規建築中看到自建的創造力和可能。