【明報專訊】無論你怎麼餵狼,狼終向樹林望着。──杜斯妥也夫斯基。

台灣攝影大師張照堂形容少年的自己是一匹孤獨的狼,夜半推開窗嚎叫。

他接受訪問時說現在的孤獨感有減少一點,「但孤獨對拍照的人是好的,因為有太多的朋友就佔據了你的思考,會被影響被干擾,因此要完全獨立起來。

創作人在創作的時候都是寂寞的,要忍受那個寂寞。」

近年他左眼因黃斑病變而失焦,但仍無阻他拿着DC到處拍照,「看東西的眼光沒有改變,只是場景和時代改變了。」

「最初那時候 那麼單純無邪」 十六歲借來一部雙眼相機

今年七十五歲的張照堂比想像嬌小,身高約一米六。白髮斑駁的他,在藍色襯衫套了件黑色風衣,側揹一個印有「Inspiring the modern taiwan」布袋。從鐵盒拿出香煙,在軒尼詩道旁利落地點起。「我現在當然不是那個最初單純很喜歡拍照的少年了,怎麼可能還像那時候那麼單純無邪?高中開始拍照的時候,對攝影理論都不懂。」十六歲那年,他向大哥借來Aires Automat 120雙眼相機,展開近六十年攝影生涯。

「最初是找自己喜歡的人和題材,小孩子拍得比較多,一方面會回憶起自己小孩的樣子,而且不會像大人那麼難搞。大人才會瞪着你,不讓你拍,大人我都從背後拍。小時候膽子比較小,不敢太靠近。後來進社會久了以後,就比較油條了,大人的東西比較能夠應付了。」由拄着竹竿眺望的鄉村小孩、在稻草田直視鏡頭的小女孩,到在阿里山戴墨鏡看日出的孩子,「尚記得有個男孩在阿里山博物館外的椅子上吃餅乾,後面山中有霧,光影非常美,我馬上幫小孩拍照。他媽媽卻把他抱走,我說幹嘛幹嘛,她說小孩子穿得那麼不好看,你拍什麼照?我說他非常可愛。小孩有山上小孩的感覺,很樸實,我拍了一張橫的和直的。」

失焦 「安靜沒意思 加點超現實」

他後來又為自己的次子拍下失焦的照片,「因為照片是靜照嘛,安靜沒意思,變成動作不是很有意思嗎?有一點移動、失焦的東西跟靜的東西對比不是很有意思嗎?所以想到要用慢動作拍,慢動作有很多種,有一種是拍我的小孩在廟裏頭,我故意要他帶着米老鼠面具,旁邊有人走來走去,拍一個奇怪的異象東西。慢的速度想帶出靜的感覺,快門調至一秒或是二分之一秒。拍了五六張吧,有一張剛好有人的樣子走在旁邊,像ghost的樣子。又有一個迪士尼樂園的人站在那裏,比較有趣。一方面有靜跟動的東西,一方面照片變成有張力,有時候拍照要設計啦,應該這樣比較有意思,就設計一下,有動的感覺。」他希望能夠拍攝可能性多一點、想像力多一點的照片,不希望一張照片過於淺白、直接,「在現實中加一點非現實或超現實的照片,混合起來。」

大學時擺拍乖張人體 「六十年都是拍『人的東西』」

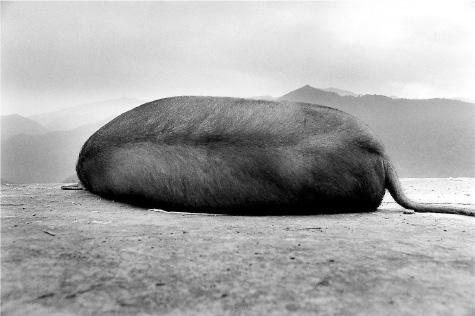

一具無頭男性裸體在山上微微傾斜,結實的背部與遠方水平線形成拉扯與平衡。這是張照堂一九六二年在台灣板橋拍攝的成名作。「當時好朋友黃永松在山上廟裏讀書,我在台北,就利用暑假找他玩。他以前是柔道隊隊長,身體很好,拍他身體剛好。台灣就我所知,當時沒有人拍過男模特。當然不叫男模特,因為沒頭沒腳的呢,是一個殘缺的人體,因為我要找點不一樣新鮮的東西。所以我就請他衣服一脫,擺點姿勢,他不想我拍正面,我就拍背面。因為當時我們都很喜歡現代藝術、Salvador Dali達利、亨利摩爾等雕塑家。身體擺在自然環境之中有一種力量,他又像一塊石頭,一塊有生命的石頭,身體變做雕塑,是一種可以想像的意義。」

控訴戒嚴?「真正用意不在政治」

在一九六一年修讀國立台灣大學土木工程學系的三年間,他的作品都顯得荒誕沉鬱。他把同學的臉塗白,再叫兩個人用手擠他的臉。外界視他的照片為呈現台灣一九四九年至一九八七年間三十八年戒嚴的白色恐怖政治環境,「也許從政治上講有一點點那個隱約的暗示,但我自己覺得我真正的用意不是那個在政治上的東西。而是真正在看完文學、看完話劇解釋生命的本質、解釋存在和虛無的東西。當時受到這些思潮的影響,生命到底是什麼?看過殘酷劇場,有點殘酷、虐待、自虐,或一種生命的壓力會有殘酷的東西出來。那個劇場加上現在的虛無主義,就是拍照的時候用這種方式表現,所以就叫我的朋友將臉塗白,兩個朋友出手壓他,後面是一條很長的路,很有意思,中間有一種壓力跟張力,產生效果的照片。當時我有一點點利用攝影來導演某一個劇場的東西,表達那種虛無有點受到壓迫有點超脫的感覺。」

二十二歲時,他辦一個攝影展,內容與表現形式都與主流沙龍極度不同,甚至提出「寧可讓人們唾罵也不願意讓人昏昏欲睡」,引起攝影圈的爭議。張照堂坦承年青時候是一個憤青,因為被很多東西限制,包括行醫的爸爸想他讀醫,反對他做攝影,「你當然會生氣嘛,所以做出來的東西,會有憤怒和抗議的味道出來。」但他在三十歲時卻舉辦了一個「攝影告別展」,跟大學時期灰色反叛的拍攝形式和思考方式告別,「大學時代受了現代文學、存在主義、荒謬劇場的影響,所有照片都是通過設計的,我要弄一個劇場式的照片,意象擺在前面,找比較奇怪的背景。拍了一陣子,就覺得不能再重複了,所以就放棄了。當完兵以後到社會工作,當然你就跟外面的人有關係,你不可能排除在環境之外,所以就去拍周園環境的東西,慢慢往紀實方向走。」

放棄意象行先 走入紀實

他為舞蹈家林懷民拍攝的肖像,眼望遠方,表情憂傷。「一張照片最好是留一下白,不要告訴那麼清楚記述,因為留下空間就可以牽動看者的想像空間,從人的表情、姿態可以想像到東西。拍林懷民必須有一點平時的樣子,真正自己,在煩惱什麼?思考什麼?為什麼一副愁眉苦臉的樣子,是不是有很大的壓力?而不是翹手瞪着你。」

他認為拍照是一件很嚴肅的行為,不會有悲歡喜樂,不能有太多感情在內,要客觀記錄東西,「你可以有感情,但不能太大的放在你照片上,要有一點理性的蓋住感性的東西,不能太感性,有點過分的煽情、做作。所以基本上我的照片很少笑的照片,因為我比較不太喜歡去拍人的歡樂的東西,一方面沒有什麼值得,家庭照ok,但作為作品,歡樂是比較淺的東西,通常情緒比較受啟發的,都是比較一般的木訥的。有點點寂寞跟悲哀,但不是那麼表象的一個表情,可能會比較耐看。」

「拍照六十年,題材沒什麼改變。都是拍人的東西、生命的東西、民間的東西,傳統中有點現代感的東西。多一點點message在裏面,將傳統跟現代在影像中聯合起來,新的語彙,雜一點新的感受,有點點現代感去處理一些老的場景和人。」不過,他承認現在的照片比較溫暖、寬容一點,因為隨着歲月,在社會混久了,不會那麼憤慨,「你會覺得,很多事情不用憤慨就可以解決嘛,可以用其他方式,所以當然會改變,很少年紀大的人像小時候那麼憤怒,很少啦。」

黑白照片最難拍是光影嗎?「其中一個,最難是concept概念。技術條件還ok,構圖、光影技術條件。你怎樣拍這個照片更有力量、味道,顯出這張照片有精神、有靈光,很多時候是靠運氣,在那個點那個角度等到,在最好的時候按快門。所以要不斷游走、等待、拍攝、觀察,累積下來的一些東西,拍五十年總有些東西。」他說在黑房技術和攝影技巧都很重要,但兩個都是技術層面,比較重要的是腦袋跟觀察跟敏銳力跟掌控力,那個比較重要。

從不用單反長鏡 「拍照最好像貓」

他現在都只是拿着一台小小的DC拍照,從不拿單反或長鏡頭,「一來太重,而且太張揚。拍照最好像貓一樣,布列松說的,最好躡手躡足的,不要讓人家發覺。然後讓他不注意的時候,趕快拍一張,然後拿下來,不要讓他發覺你在拍照。發覺了他們馬上臉色改變、姿勢改變,不自然。本來就是紀實派照片很重要的很基本的,必須具備的條件。」

追求核災異象 破例用PS

因為太麻煩太累、材料不容易買到和把家裏弄到很臭,所以他已經放棄拍菲林照片了,甚至還學會了Photoshop。二○一一年日本大地震後引發核災,張照堂就在台灣拍攝一輯以核災之後為題的相片。記者問他那張建築後方有兩道光的相片,是等待了很久的成果嗎?他忍笑道:「Come on,那是Photoshop做的。怎麼可能有兩道光從那裏出來?我用這個來影射核災可能產生的意態效果,核災之下可能有兩道光下來,如果PS後符合那個題目ok,但如果不符合那題目,我肯定不可能用photoshop去做那個東西。因為我很反對用photoshop,但是因為我要達到那個核災到的時候,會有什麼感覺,只是猜想可不可以加一道光,讓整個東西有一種突兀感,侵壞的感覺,有外物進來。這是第一次也可能是唯一一次做的photoshop。」核災系列中有三幅大相經過PS,「有一張我本來是想讓臉上的光比較看見,怎知意外調得太爆了,效果還很好。於是,我把八個人的光都爆掉,好像核災死亡之神,像發威一樣。」

27張相 相片內外的生命之旅

今年「台灣月」選出他廿七張代表作品在香港展出,裏面包括核災系列的作品。「這次的展覽名為歲月之旅,所以主題是等待、睡覺跟走路,所以我在自己的照片找出有這個主題感覺的照片,一邊是我之旅、一邊是裏面人物之旅,你看小孩在走路,很多是他們生命之旅,那必須有這個味道。找他出來,好好編輯成一個可以對照的,上下左右可以對照,左右可以對照的。變成一點複雜的電影情節,不是單張照片,而是一個完整旅程,也是我走了六十年的旅程。」