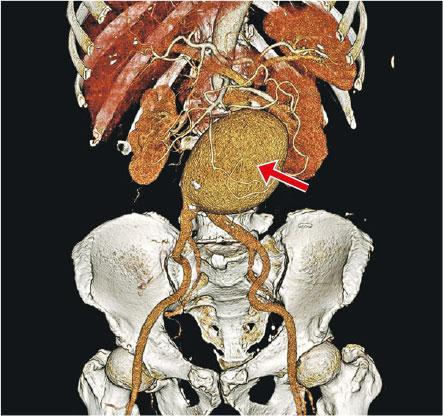

【明報專訊】腹主動脈血管瘤手術,分為傳統開放式手術和微創血管內覆膜支架植入手術。

微創手術 1周後可正常活動

傳統開放式手術,病人須全身麻醉,在腹部開一切口,利用血管阻斷鉗截斷血流,然後切開主動脈血管瘤,將人工合成血管縫在主動脈上。血管外科專科醫生陳燿志說:「由於腹部傷口較大,影響心臟、肺、腎,出血較多,整體併發症發生率約5%。病人身體可能需要長達1個月,才能完全恢復至術前水平。」

微創血管內覆膜支架植入手術,則是在兩側腹股溝開2個1厘米傷口,在放射圖像引導下,像「通波仔」手術用導管將支架送到主動脈。陳指出,「微創傷口較小,但風險仍然高,並涉及新技術和謹慎術前計劃。手術後病人一般恢復得很好,住院2至3天,1周後可回復正常活動」。

根據醫管局2020至21年「手術成效監察及改善計劃」(SOMIP)數據顯示,有293名病人接受擇期(未破裂前)腹主動脈血管瘤手術,當中31人接受開放式手術,262人接受微創手術,手術後30天總體死亡率為1.7%;同期有117名病人接受緊急腹主動脈血管瘤手術,當中27人接受開放式,90人接受微創,術後30天死亡率分別為48.1%和16.7%。

陳指出,「數據反映,出現症狀或腹主動脈血管瘤破裂後才接受手術,術後死亡率高得多。由於不可估計它何時破裂,因此要在未破裂前定期檢查監察,避免病人情况惡化」。

男女風險比例4:1

引致腹主動脈血管瘤發病原因複雜而多樣。大多情况下,60歲以上的老年群體最常見。此外,高危因素也包括吸煙、高血壓(尤其未經治療的高血壓)、高血脂和高膽固醇。一般而言,男性較女性高風險,比例為4比1。

「腹主動脈血管瘤也可能發生在年輕人身上,特別是有結締組織疾病遺傳傾向的病人,例如馬凡氏綜合徵(Marfan syndrome)或埃勒斯當洛二氏綜合徵(Ehlers-Danlos syndrome),以及感染性或真菌性主動脈瘤(infective or mycotic aortic aneurysm)病人。」