【明報專訊】沒時間運動?試試高強度間歇運動(high-intensity interval training,HIIT)!

世界衛生組織(WHO)建議成年人每星期應做至少150分鐘中等強度有氧運動,或至少75分鐘高強度有氧運動。如果覺得75分鐘高强度運動時間太長或太累,高強度間歇運動可能更適合你。高強度間歇運動以「短時高效」的特點,不單是一種廣受歡迎的新興運動方式,更有利於中風康復。

短時高效 高、低強度運動交替

高強度間歇運動是什麼?

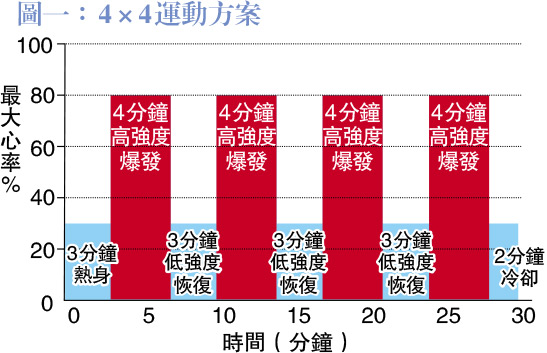

這是一種在短時間內交替高強度爆發和低強度恢復的運動方式。一節高強度間歇運動通常僅需10到30分鐘。最常見運動方案是4×4方案(見圖一),即4組4分鐘高強度爆發(以最大心率的80%完成),組間為3分鐘低強度恢復。

消脂練心肺 效率勝傳統運動

高強度間歇運動有什麼益處?

提升心肺健康:多個臨牀研究表明,與傳統耐力運動相比,高強度間歇運動能夠更大程度地提升心肺健康。原因在於它要求在短時間內達到更高心率,對心肺系統形成更強刺激。心肺健康不僅能提升身體機能和預防疾病,還能促進整體健康,改善生活質素。

改善心血管代謝:有臨牀研究顯示,即使是每次累積少於15分鐘的高強度爆發時間,每周2次、訓練12周;或每周3次、訓練8周,都對高血壓、高血脂或糖尿病患者產生降血壓、降血脂、降血糖的效果。高強度間歇運動不僅能提高心臟泵血功能,還能促進脂肪氧化,減少體內脂肪堆積,降低血脂水平,並改善胰島素敏感度,從而降低血糖水平。

高效減脂:多個臨牀研究表明,與傳統耐力運動相比,高強度間歇運動能在更短時間內產生相似的減脂效果。原因在於高強度間歇運動會令心率在整個鍛煉過程中不斷波動,即使在休息間隔中,身體也無法立即回到低能量代謝狀態,使得能量消耗在運動後仍持續處於較高水平。這種高能量代謝狀態在運動結束後仍會持續很長時間,因此即使只做10多分鐘高強度間歇運動,也能取得與數十分鐘傳統耐力運動相似的效果。

至少達最大心率77%

如何才算達到高強度?

監測心率:可透過佩戴設有測量心率功能的運動手環或手表,並通過比較最大心率(見估算公式),判斷是否達到高強度。在理想情况下,高強度運動至少需達到最大心率的77%。例如運動者今年50歲,理論上應達到每分鐘132次的心率,才算達到高強度。

最大心率估算公式:207-(0.7×年齡)

自覺竭力程度:如果沒有心率監測設備,可以通過自覺竭力程度(rating of perceived exertion,RPE,見圖二)來判斷。RPE分為11個等級,0級為毫無感覺,10級為筋疲力盡。高強度運動的自覺竭力程度至少為7級(非常吃力)。

快走/慢走 快跑/慢跑交替

如何做高強度間歇運動?

大家可以運用器械來做高強度間歇運動,例如踩健身單車或跑步機;當然,也可以不使用任何器械,可選擇的訓練動作包括開合跳、高抬腿、深蹲(squat)、波比跳(burpee)等。

訓練計劃例子:3分鐘熱身→4分鐘開合跳→3分鐘慢跑→4分鐘高抬腿→3分鐘慢跑→4分鐘深蹲→3分鐘慢跑→4分鐘波比跳→2分鐘冷卻運動

更簡單選擇:快走/慢走,快跑/慢跑交替

每周1次 循序漸進至4次

如何計劃第一次高強度間歇運動?

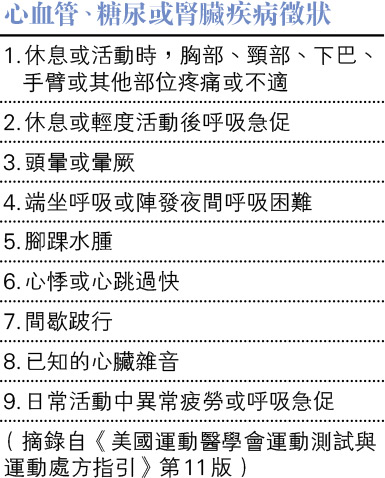

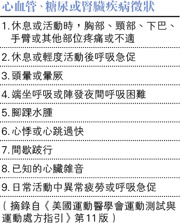

在開始第一次高強度間歇運動之前,需要評估健康狀况。根據美國運動醫學會(American College of Sports Medicine,ACSM)建議,一般人如果沒有心血管疾病、糖尿病或腎臟疾病的相關徵狀(見表),可以從每周1次高強度間歇運動開始,循序漸進至每周3至4次。如果對運動有疑問,應該先諮詢註冊物理治療師的專業意見。

中風者須專業人士指導

中風患者可否做高強度間歇運動?

根據美國運動醫學會建議,即使有心血管疾病(如中風)、糖尿病或腎臟疾病,在專業人士指導下,依然可以做高強度間歇運動。對於中風患者來說,積極參與運動對康復十分重要。除了上述提到的益處外,運動還可以:

促進神經可塑力:刺激大腦神經元的再生和重組,幫助恢復受損功能

改善心血管健康:改善血液循環,降低再次中風的風險

增強肌力和耐力:預防或緩解中風後常見的肌肉萎縮和無力,提高日常活動能力

改善平衡和協調:增強身體協調力,減少跌倒風險

香港理工大學康復治療科學系正招募中風人士參與個人化高強度間歇運動研究。如有興趣,可掃描二維碼報名。

心血管、糖尿或腎臟疾病徵狀

1. 休息或活動時,胸部、頸部、下巴、手臂或其他部位疼痛或不適

2. 休息或輕度活動後呼吸急促

3. 頭暈或暈厥

4. 端坐呼吸或陣發夜間呼吸困難

5. 腳踝水腫

6. 心悸或心跳過快

7. 間歇跛行

8. 已知的心臟雜音

9.日常活動中異常疲勞或呼吸急促

(摘錄自《美國運動醫學會運動測試與運動處方指引》第11版)

文:黃美貞(香港理工大學康復治療科學系助理教授)、徐晨(香港理工大學康復治療科學系博士研究生)

編輯:梁小玲

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網:health.mingpao.com

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)