【明報專訊】1752年,荷蘭商船海爾德馬爾森號從中國回航時沉沒,船上無數名貴清代的青花瓷茶具及小量黃金,至1986年於南中國海中被尋獲,近20萬件瓷器及金錠藏品撈出後拍賣,成交價約1000萬英鎊,哄動一時。當中一條金條最近抵港,引來收藏家的注意,請來專家分享沉船寶物的趣味所在。

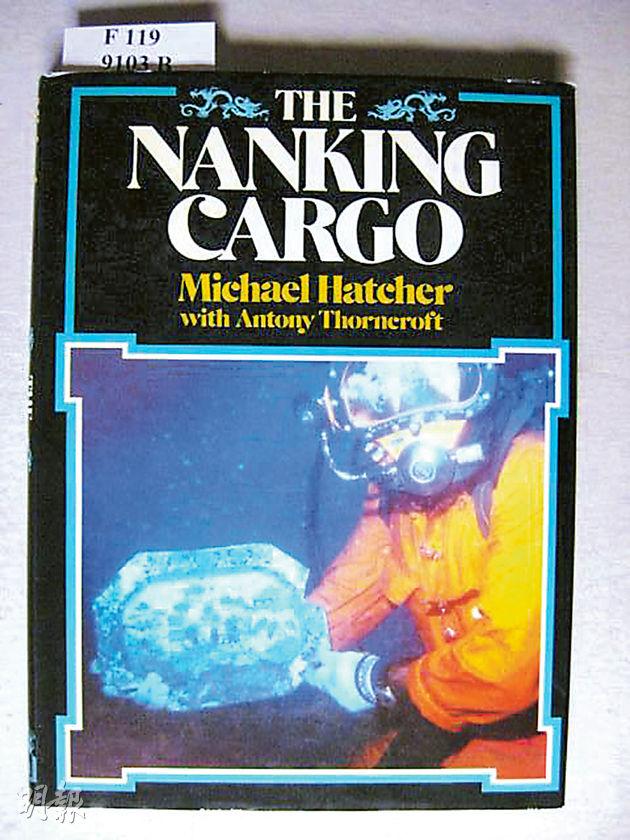

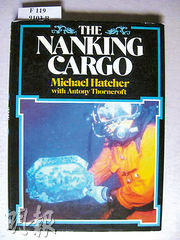

記者從小已對尋寶很着迷,看過不少小說及電影,如《達文西密碼》、《驚天奪寶》等;對真實的尋寶史興趣就更大,多年前讀過一本名為The Nanking Cargo的書,1987年出版,記載了荷蘭商人兼尋寶獵人Michael Hatcher,發現沉船海爾德馬爾森號(Geldermalsen,外國人又稱它為南京號The Nanking Cargo)的故事。

荷蘭商船 南海沉沒

該艘巨船隸屬荷蘭東印度公司,於1746年建成,是一艘貿易運輸船,主要用作從遠東運送瓷器等貨物到歐洲。1751年(乾隆十六年)12月它從廣東出發,滿載名貴瓷器、茶葉、金錠回歐洲,因為當年歐洲上流社會流行喝茶,瓷器用具供不應求,商人們開始從中國大量進口。

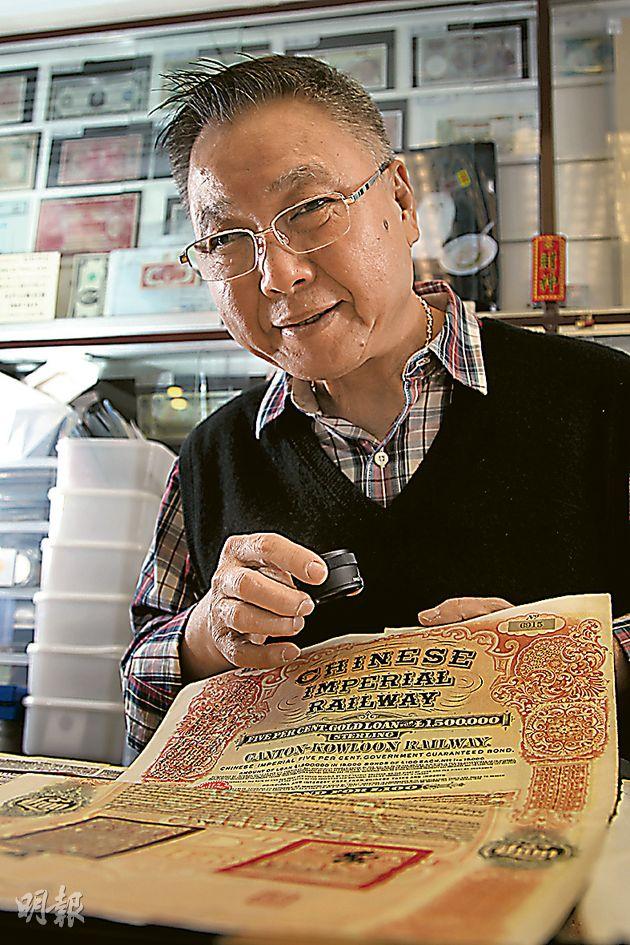

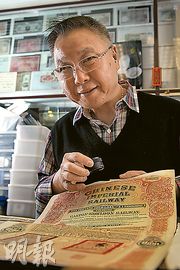

香港著名收藏家李漢民也細閱過那本書,他說﹕「商船於1752年1月在新加坡附近海域觸礁沉沒,112名船員中僅倖存32人。船上20多萬件瓷器及一批黃金,200多年來靜靜的躺在南中國海底,直至1986年,才由Michael Hatcher發現沉船,於深海打撈出這批瓷器和金錠。」

1986年撈起 總拍價1000萬鎊

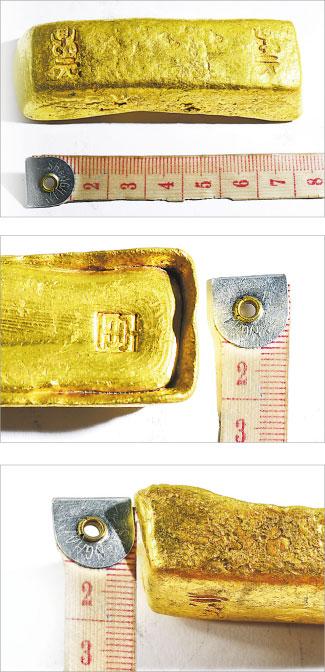

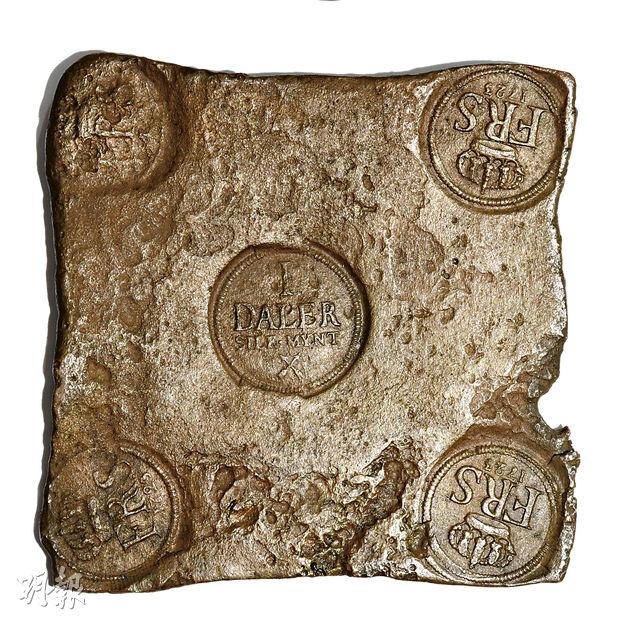

「據The Nanking Cargo書中記載,當時打撈出三類東西,包括文物、黃金和瓷器,瓷器約二十多萬件,黃金則分外矜貴,因為據記載船上應有147件,但Hatcher只打撈到127件。黃金主要有兩種形狀,為長條形107條,每條8×2.5×1.5cm,以及鞋形(或稱船形)18件,每件5.5×3×3cm(另有兩件形狀不規則),船形黃金每件平均約重369g,長條形則約重366.3g(約10両),並帶有中文標誌或印記。從船上找到的書信紀錄可知,這些黃金大都購自南京。」

10両金叫價$60萬

當年荷蘭阿姆斯特丹佳士得拍賣這批黃金,數量少的船形黃金,每件成交價達5萬多英鎊。李說﹕「書中也有記載,以當時三百多克黃金約值2000英鎊的金價而言,船形黃金無疑是天價;金條也不弱,當時每條約以一萬多英鎊成交。這批金條於1993年的Taisei-Baldwin-Gillio拍賣會中再度現身,升幅10%左右;至2011年,於北京誠軒的秋季拍賣會中,有中文標誌或印記的南京號金條,已升至估價約20萬至30萬人民幣,升幅驚人。所以今次,這件1993年於拍賣買入的『南京號』金條於香港一名收藏家手中出現,而叫價超過5萬英鎊(約62萬港元),大家也不感意外。」

瓷器數量多 叫不起價

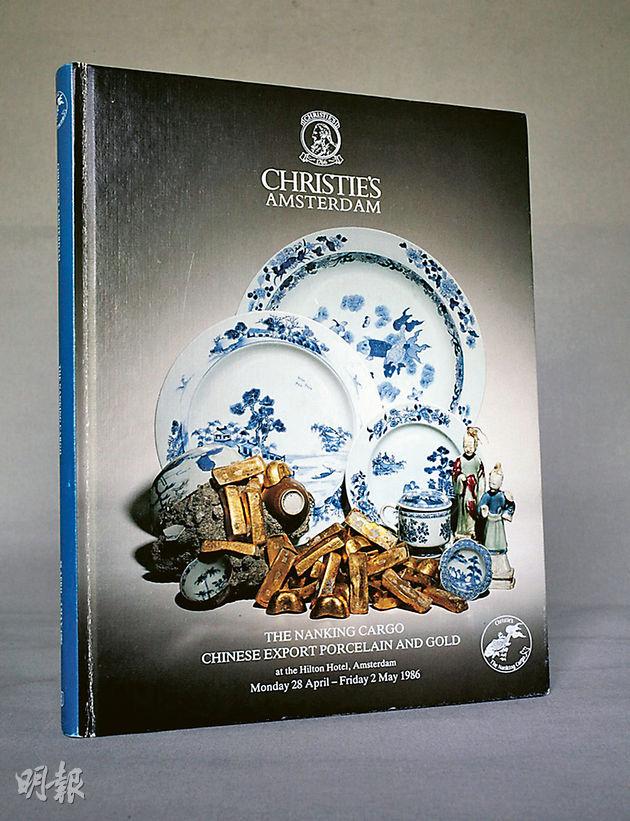

那麼,南京號的瓷器大約值多少錢?李說﹕「因瓷器茶具數量太多,叫不起價,大約幾千港元,視乎大小及完整程度。而黃金始終是真金,而且數量少,所以價格比瓷器高出很多。如想更清楚這批瓷器及黃金的模樣及價值,首先應該購回The Nanking Cargo一書,以及1986年荷蘭阿姆斯特丹佳士得拍賣南京號物品的冊子,考證及核對資料更為方便。」

【中國不夠「贖金」 文物流失】

1986年,「南京號」的瓷器藏品在佳士得開拍,中國國家文物局得悉後,決定購買一些回來,耿寶昌、馮先銘等瓷器界專家攜帶小量美金趕到阿姆斯特丹,惟多數拍品售價都在估計的10倍左右,中國專家團的現金不夠,結果仍有10幾萬件文物花落他家,流到世界各地的收藏家手上。

聯合國禁止非法打撈

Michael Hatcher等尋寶獵人的打撈做法,其實受到批評。2001年聯合國教科文組織更通過《保護水下文化遺產公約》,限制東南亞國家與打撈組織合作經營、非法打撈。

【另類沉船藏品﹕瑞典銅板錢幣成尋寶獵物】

大約17至18世紀,瑞典與中國海上貿易時,瑞典船隻多攜帶瑞典銅板錢幣(Sweden Copper Plate Money)作交易用,貨幣單位為daler,10 daler重19.72kg,1.5 daler約重3kg。

於20世紀初開始,很多尋寶獵人在南中國海等地打撈到由0.5至10 daler的瑞典銅板錢幣,年份約為1624年至1873年,年份愈久遠、完整度愈好,價值就愈高。其中一枚1659年的8 daler銅板,於波羅的海撈出,在2011年德國Kunker錢幣拍賣行便以7.5萬歐元(約73萬港元)拍出,非常高價。

西班牙沉船錢幣刻中文字

李漢民收藏的另一款沉船錢幣(圖10),來自西班牙,此船應是從中國出發回航途中沉沒,意外年份不詳,錢幣年份為1797年;幣面刻有中文字(圖11),證明於中國使用過,經由當時中國錢幣處註冊。

據李資料,這些西班牙錢幣為8雷耳,是從澳洲及美國一些拍賣會買回來的。有打撈船公司證明的話,每枚現值價100至700美元(約780至5400港元)不等,要看品相而定。