【明報專訊】負責「打骰」 昔日人工零舍高

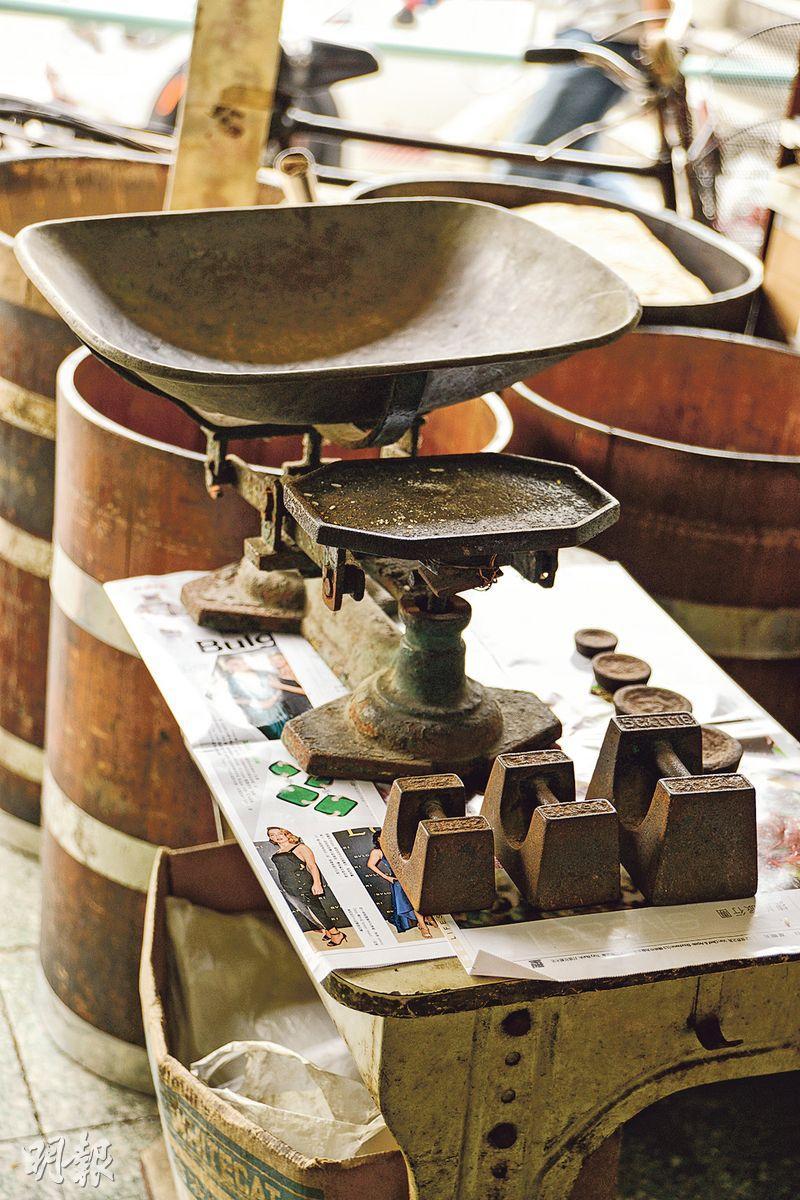

對新一代來說,難以想像數十年前米舖多過銀行的日子是怎樣的光景吧。「六七十年代米舖相當興盛,單是石硤尾白田邨一帶便至少有八間。」1970年代初,成興泰米行太子爺王德鑑才廿多歲,父親在石峽尾、大埔廣福道、九龍仔及青山道也開設米舖,生意規模可不小。「那年頭生意興旺,舖頭需要聘請很多伙記,有先生(掌櫃)、溝米師傅、兩個送貨工人,還有伙頭(煮伙食的廚師),店內總是擠滿人。」

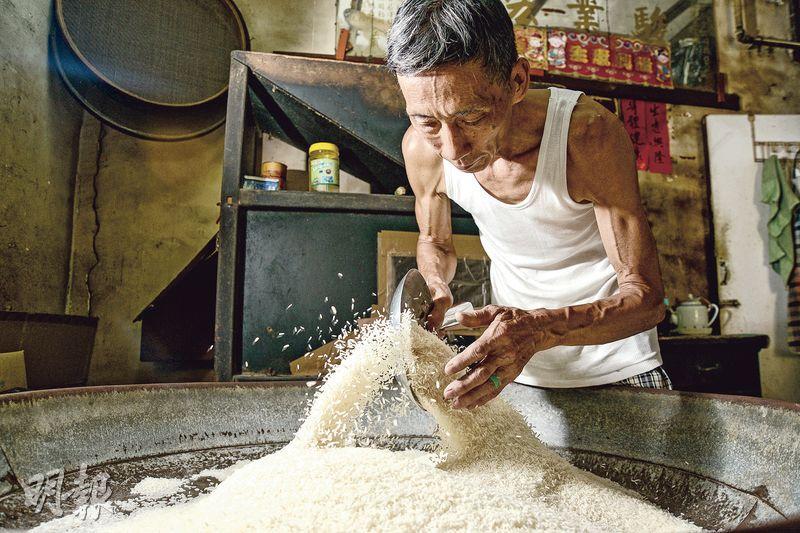

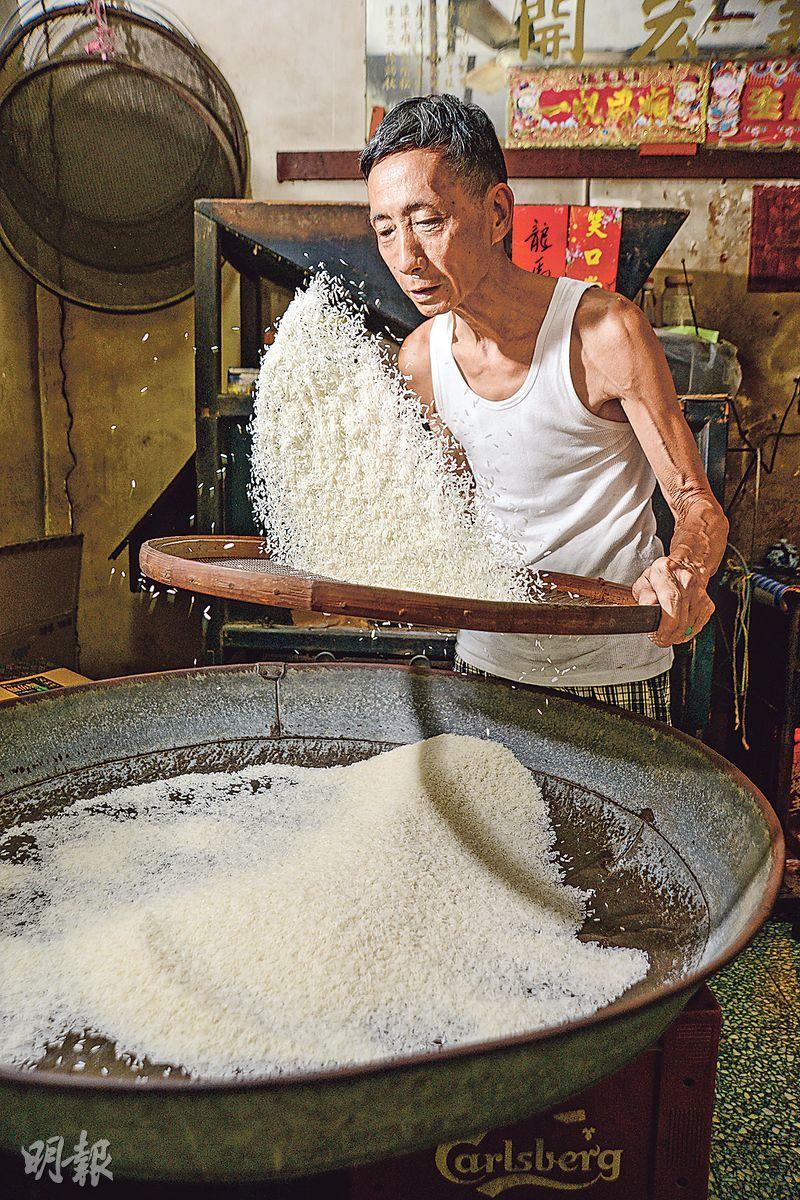

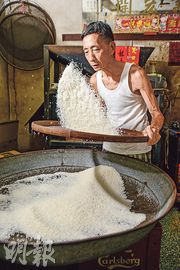

王德鑑回憶指,當時每間米舖也有溝米師傅坐鎮,負責控制米的質素,並運用經驗溝出適合客人口味的米,在店內擔當「打骰」的角色,甚為吃香,「他們只需調配溝米比例,送貨此類粗重工夫毋須負責,人工也零舍高」。

窮人「擦」得 帶挈米業

1970年代返回成興泰幫忙,不知不覺間王德鑑在老店走過44個寒暑,經歷米業的高低起跌,在現今「無飯」潮流當前,72歲的他也不無感嘆,「賣米這行業很衰,當人們生活安定富裕,我們便愈無生意。人們愈窮便愈『擦』得,尤其咕喱佬,每餐至少『擦』兩三碗飯,這樣我們的生意才好。」六七十年代經濟才剛起飛,人們普遍生活不富裕,為搵兩餐而勞碌奔波;加上傳統家庭子女多,吃米量大,王德鑑指人們通常一買便是50、100斤。「昔日並不流行吃即食麵、快餐食品,人們多數回家開飯,而且吃飯最襟飽,多吃幾碗才有氣力工作搵錢,所以米舖的生意相當不錯。」

上世紀五六十年代,新界仍有不少稻田,以元朗絲苗最有名,然而後來本地米逐漸式微,王德鑑記憶中七十年代的成興泰主要售賣內地米,「及至七八十年代,泰國香米輸入香港,米飯軟熟,又帶茉莉花香,大受歡迎。」現時老店主要賣泰國金鳳香米,但仍保留溝米的傳統,因為對這個傳統「老潮州」來說,米定要溝過才好吃,「就像煮牛肉,也要加點生油、生粉撈一撈,煮出來才好吃」。

溝米講季節 夏天 新多舊少

潮州人對吃米特別講究,王德鑑表示新米比較軟熟,米味較香,舊米則因存放上一段時間,比較硬身,煮起來較吸水。

以一年一造的泰國香米為例,每年農曆十月左右是新米上市的時候,故現時市面的新米實為2014年的出品,舊米則是2013年。店內主要賣三款香米——全新、全舊及新舊溝米,當中溝米的比例還得配合天氣季節而定。「夏天的話,我會以較多新米兌舊米,至年底新米上市,此時水分多的新米口感較黏,最好以小量新米溝大量舊米來吃。」

「飛砂走石機」隔雜質

除了溝米,他仍保持使用風米機的習慣。他稱這部運行數十年的古董機為「飛砂走石機」,把米倒進去,風米機便會把重量不一的物質分隔,較輕身的米分流至一邊,較重身的雜質吹往另一邊。「以前米是以麻包袋盛載,貨船把米由泰國運來香港,途中遇上海浪拍打弄濕米袋,便會很容易漚出穀牛、蟲仔。」現時的米都是以尼龍袋盛載,加上存放於冷氣倉庫,乾淨得多,可是王德鑑堅持使用風米機清理雜質,「放上三四星期的米,還是最好以風米機清一清」。這些心思客人基本未必察覺到,甚至亦不介意,可是王德鑑就是很在意,認為這些基本工夫絕不能省。

七八十年代超級市場開始盛行,推出乾淨企理的真空袋裝米,大受家庭主婦歡迎,對傳統米舖造成嚴重打擊。

王父的生意日漸衰落,四間店最後只剩下石硤尾邨的成興泰。守住老店數十年,年屆72歲的王德鑑至今依舊天天開舖,親自溝米,並堅持每天上午騎單車送貨,把七八十斤的米袋托上單車,從石硤尾一路踩至畢架山、油麻地,炎炎夏日之下送貨更是苦差。然而他樂於工作,任子女如何勸退也不願結束。

「超市賣的袋裝米,是新是舊也不知道,米舖便不同,會按客人需要、季節來溝米。我們始終是一份專業。」他對米的執著,驅使他出盡全力,留住這日漸式微的行業。

訪問當天72歲的老人在烈日當空下頂着太陽、載着80斤的米騎單車送貨,汗水流乾了,下午抖擻精神受訪,還樂此不疲地與記者分享米舖的二三事,只為讓更多人了解這夕陽行業。就在糴米未成為歷史以前,找個機會走進傳統米舖,嗅嗅米氣!