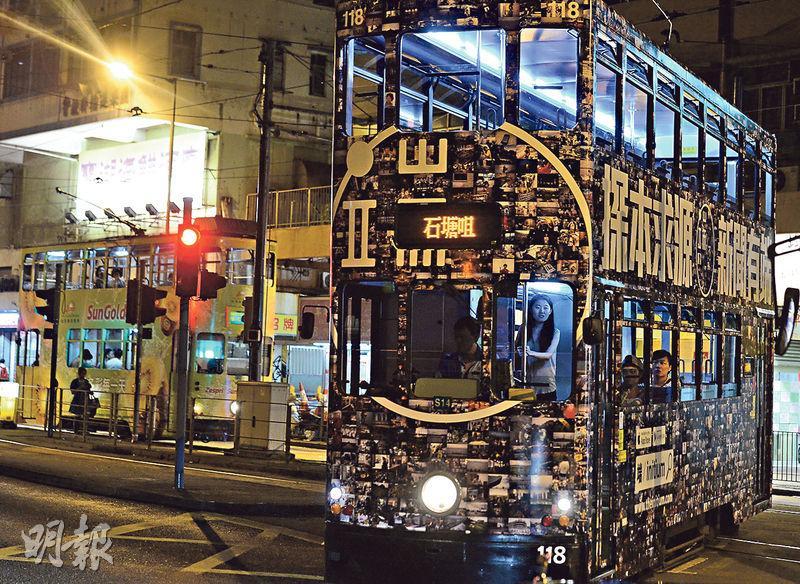

【明報專訊】還記不記得,《胭脂扣》中袁永定初遇如花的那一晚,他在路旁等電車。不過是等了一會,卻有天地玄黃,已過千年的寂寂之感——「電車沒有來。也許它快要被淘汰了,故敷衍地悵惘地苟活着。人們記得電車悠悠的好處嗎?人們有時間記得嗎?」這麼多年,電車沒有敷衍苟活,依舊站站停靠石塘嘴,但如花,你還回來不回來?回來要趁早了,因為這些年,皇后碼頭沒有了,利東街不見了,同德大押被夤夜拆招牌,百年老樹也倒了……突然間又殺出一個前政府規劃師提出「取消電車論」,鬧得滿城風雨。

如花,回來要趁早,電車還在等。

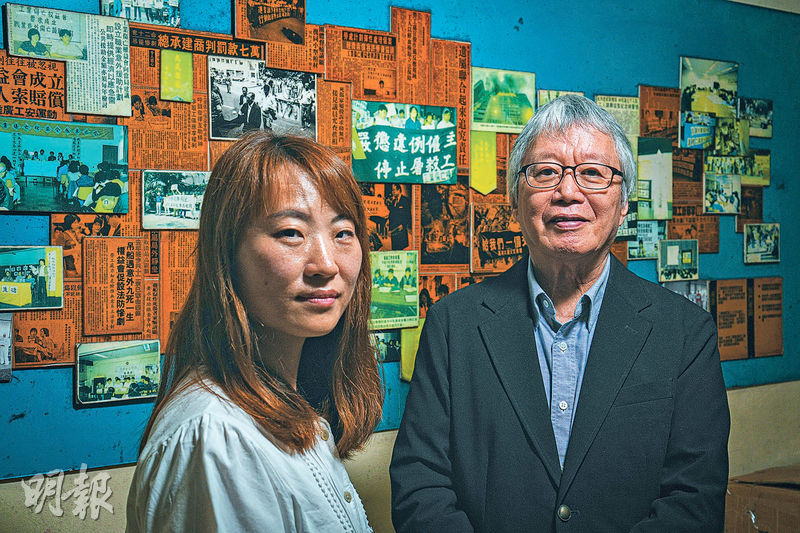

電車,1904年通車,作為交通工具,卻駛出了其歷史和人文的意韻,成為文學與電影之中不朽的題材。作家潘國靈在電車上游走我城,卻隻字不願提起該規劃師的一言一語,「那人思想狹窄,不過是一人之語,毫無價值,傳媒卻放大他的話,將之變成一個議題,變相助長了他。我不同意,我相信大部分香港人都是珍愛電車的」。他逕自上了電車,堅信電車,是這個城市的水和氧氣。

「沒有電車的香港 不倫不類」

潘國靈住過香港很多地方,小時候住西環堅尼地城,現在住在海灣街,是電車的常客,尤其喜歡電車總站:堅尼地城總站、駛經春秧街的北角總站、跑馬地總站……像張愛玲一樣,他愛聽市聲,看到一架又一架的電車列隊回家就覺得好生可愛,「但地鐵通車以後,堅尼地城的變化很大,不變的唯有電車總站。雖然有些總站已經變了,如銅鑼灣總站的時代廣場以前是電車廠,但在城市的拆拆建建下,『總站』給人的感覺還是『永恆』」。作家劉偉成自小住在西環,回憶童年坐電車到屈地街總站,都是駁艇卸貨的情景——苦力馱着貨物,「之」字腳吃力地把貨品運到岸上,「電車滿載了很多平民風景:以前的電車站上蓋有很多色情雜誌,因為很多人下了班會買在車上看,回家前隨手就扔出窗外。西環有果欄,不時又有生果滾到電車軌上去,貧窮大眾會去電車軌執那些『下欄菜』,那麼的市井,又那麼的真實,車內車外,拼成了香港的城市風景」。劉偉成說,他無法想像沒有電車的香港會是怎樣的,「就如同《胭脂扣》裏如花不坐電車,而坐巴士、地鐵,沒有電車的香港,不倫不類」。

滿載不同年代文學記憶

張愛玲的《色,戒》、李碧華的《胭脂扣》、小思的《香港故事》、也斯的《電車的旅程》、俞風的《那時候的電車》、劉以鬯的《九十八歲的電車》……不少作家筆下也曾描繪香港電車的影子,文學電車遊從屈地街,到上環,再到灣仔,銅鑼灣,最後北角——這條簡單路線在卷卷流芳的書頁中,發出「叮、叮」的聲音,見證着不同年代文學界烙下的香港情。已故作家也斯在《電車的旅程》一文中記錄他與法國友人的一次電車遊,路上點滴,縱今日重溫,雅興仍然不改﹕他們在北角春秧街上車,經過作家童年上學走過的街市攤檔、上海館子,再途經張愛玲曾經留影過的蘭心攝影室,之後駛進銅鑼灣,中央圖書館、時代廣場、鳳城茶樓、豪華戲院,轉往波斯富街、天樂里口,見到馬會大樓、新華社的大廈、關了門的中環街市、整過容的萬宜大廈、上環和西環的舊區……最後,他們下了車,在路邊靜看「電車依循它的老軌迹,繼續搖搖晃晃地前進」。劉偉成說,百年電車,早已成為港人生活的質感,融入了我們的風景,變成拼圖中重要的一塊,將之除下,香港不再完整。

巴金張愛玲 情繫電車

「電車和文學的緣分很早就有了,比張愛玲更早的有巴金,他三十年代曾經來香港三次,到了最後一次才有機會坐電車,之前他聽見別人提起香港的雙層電車,躍躍欲試。於是最後一次來港時,他和朋友在上環先施上車,坐到到筲箕灣,一路上漫無目的竟也不厭,再從筲箕灣坐倒頭車回到先施,他見到太陽落山,天空發黑,之後是小城燈光。」潘國靈說,巴金之後,就是張愛玲,1939至1941年,女作家到港大讀書,香港電車成為了她記憶中的香港畫像。張愛玲愛電車,一如她愛上海、愛羅裳,住在上海常德公寓時,她半夜寫作累了,會踱步到陽台上看「電車回家」才捨得倒頭去睡。她在《流言》、《紅玫瑰與白玫瑰》、《封鎖》、《有女同車》、《公寓生活記趣》中都寫上海的電車,為時代留下了印記,「但上海的電車已經消失了」。1975年,上海最後一條電車線也被拆除,張愛玲亦再無回到上海。