【明報專訊】金雀餐廳結業,網絡社交媒體又見一番悼念,就像一種條件反射,狂瀾既倒,人們才知可貴。但不少人悼的始終只是《花樣年華》的金雀,卻未留意香港舊式扒房已所剩無幾——一本由本地建築界人士創辦的免費建築月刊《畕土》,下月以香港舊式扒房為題,從建築學的專業角度解構舊式扒房的設計與佈局。走進本土文化與社會,建築原是不離地。

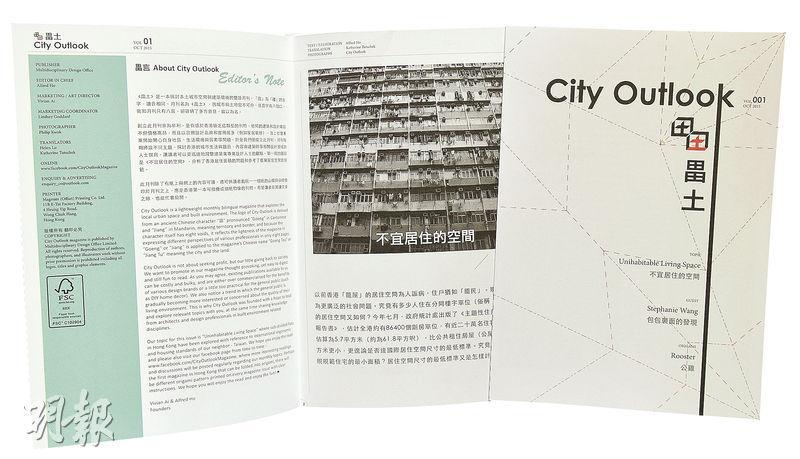

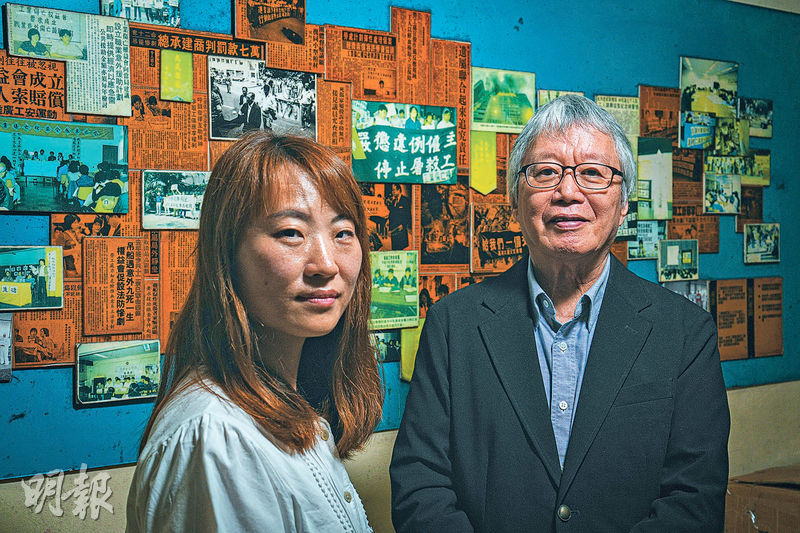

畕,讀音同「疆」,《說文解字》謂:「比田也」,簡而言,是疆土之意。畕字八個口,形似窗戶,窗戶與建築有關,又有張望之感,能助人窺探真知。於是《畕土》創辦人何尚衡(Alfred)與艾丹丹(Vivian)取其義、形,作為雜誌的名字,「八個方格正好代表雜誌中的八頁紙」。

免費月刊 探討城市空間

《畕土》只有八頁紙。Alfred說,因他們受《黑紙》啟發。走進數碼時代,人人慣於追看社交媒體的即時信息,閱讀長篇的能耐與信息接收的能力漸漸變差,於是八頁紙剛好足以載道,又不會太heavy。Alfred畢業自港大建築系,後到荷蘭攻讀建築碩士,成為荷蘭註冊建築師;而Vivian畢業於澳洲建築設計學系,後攻讀營銷碩士,兩人原是同事,後來Alfred辭職專心寫作有關香港商場的書籍,二人相約吃下午茶,談到對未來的期待,一拍即合,合辦《畕土》,Vivian毅然辭職,開辦新公司Multidisciplinary Design Office。說到創刊目的,Alfred談到近日香港:「我們覺得近年多了不少對城市空間的討論,但很多只停留在某個層次,民眾沒法深入思考問題,說到城市空間就像條件反射一樣,都說不好,條件很差——但哪裏差?可如何改善?問多幾句,他們也不知道。香港有很多與城市設計相關的社會議題,但專業人士很少答腔,一是因為身分與利益問題,二是他們沒有橋樑,於是我們希望《畕土》的對象可以是general public,讓公眾對城市空間的認識更加深入與專業。」Alfred與Vivian同為八十後,白駒過隙,他們都自言八十後現在其實已不再年輕了,應該為香港做一點事。Vivian回望昔日的打工生涯,語帶唏噓:「以前工作,常常很早就上班,一直開會,之後OT到深夜,in the end,幫了公司,但有時會想,到底我如此忙碌,最後又為社會做了什麼?」

建築學術界和社會「很遠」

人們可輕易數出土地上的種種不正義:遍地劏房,缺乏公共空間,土地零規劃,重建項目只成就財閥,犧牲黎民……但說到問題的根源與真象卻支吾以對,這除了歸根於教育的不足外,Alfred認為與專業人士的沉默和缺乏相關讀物有關。他解釋:「建築學術界和社會的隔離很遠,很多人讀master和doctor,寫了很多東西,但全部用英文寫,再放在圖書館和學術期刊中。這班專業人士研究社會的結果,他們對社會有什麼看法,公眾並不知道,可是他們的研究其實用了很多公眾的資源。」於是《畕土》希望邀請不同的建築學專業人士,作為平台,讓專業的聲音與大眾交流發聲,使艱澀的學術研究轉化成簡單的視點,令香港人了解自己當下面對的社會難題。在籌備過程中,他們得到不少前輩的支持,同時發覺原來不少行內人也少參與社會事務。Vivian說﹕「一位成就傑出的老前輩對我說,他做了這行幾十年,到現在也在問一個問題,就是建築是否真的為人着想……」另一他們見到的問題是:走進賣書的地方,並不易找到與建築有關的雜誌。且建築雜誌讀者群為建築界行內人,內容與設計時尚有關,不免商業化而缺少與香港本土建築有關的內容。Vivian認為這類雜誌的內容往往「放了設計師的作品就當是介紹了香港的建築」——聚合種種眼前的問題,他們覺得《畕土》勢在必行。

摺埋,讓讀者與紙互動

《畕土》的文字工作由Alfred一力承擔,這並不是他頭一次寫作。在網上,他早已發表過不少與城市空間有關的文章,並以專業角度分析土地議題。 但一夜之間,網媒「主場新聞」突然宣告結業,他才如夢初醒,明白網絡載文虛無縹緲——想到如果有天Facebook突然倒閉,他用心寫作的文章也會消失得一乾二淨,「那刻,我明白紙媒的重要,因為紙媒經過的程序較多,寫出來可能相對專業,而且也較嚴謹」,於是他們花時間訪問、打稿、排版,直到這八頁紙出現,方覺得實在。

Vivian翻開《畕土》,說製成品像親兒,再辛勞也覺得滿足。他們除了相信紙媒,同樣因為深信紙張是閱讀的原點,萬變不離其宗,閱讀不離於紙。Alfred說:「網上的資料更新太快,一條接一條,很快資料就會被沉到底,但紙不同,人們沒時間看,先擱在一角,到想看時,隨手翻找,又可以看。」《畕土》創始號設計簡潔,白色的背景,連繫着不同的紅色虛線,原來看完之後可以撕下封面,紅線是摺紙的山線與谷線,只要跟着摺疊就可以摺出一隻紅冠公雞,彷彿創始初試啼聲之寓。

Alfred解釋這個設計:「紙媒和網媒不同的地方是紙媒和人之間能有真正的互動,我們想透過『摺』這個舉動,去建立讀者與紙的互動,以後我們希望摺的東西可盡量與該期內容有關,讓讀者除了看完以外,也可以玩。」

扒房為何用實木、格子桌布?

首期的《畕土》以「不宜居所的空間」(Uninhabitable living space)為題,道出香港劏房問題,同時指出台灣原來早已列明「最低居住水準」,以亞洲人體工學、文化習慣劃出人道的居住面積。Alfred指,「大多數人只知劏房環境差,不符合人權,但他們不知道,原來有『最低居住水準』這些指標,且不止台灣,外國不少地方一樣早已立法列明『最低居住水準』」,如英國就有體面居所(Decent Home)一說。「將房屋問題作為首期題目,是因為這是目前和未來香港人將一直面對的難關。」Alfred說。他的文章以香港為題,背後因由有點老套,「就是對這個地方有感情」,所以《畕土》並不是沉悶的學術刊物,兩個沒有媒體經驗的人,花盡心思,設欄介紹城中與建築有關的展覽、工作坊,又推出「What's in her/his bag?」,讓公眾得以感受專業的建築人士生活化的另一面。

同時,貼近社會議題做訪問,在十一月號中,他們為了「香港舊式扒房」一題,走訪不同的扒房,找尋建築學感性的一面:木材,多用於自然、沉實的設計之中,以前的舊式扒房常以實木為材料作空間設計,但今天的新餐廳卻因為價錢問題很少會用到實木,另外舊式扒房喜愛以用格子圖案為桌布圖案,原來一樣有人文巧思……箇中原因,拭目看《畕土》。

《畕土》

於大專院校、中學與一些非政府組織免費派發。

FB專頁:http://www.facebook.com/CityOutlookMagazine