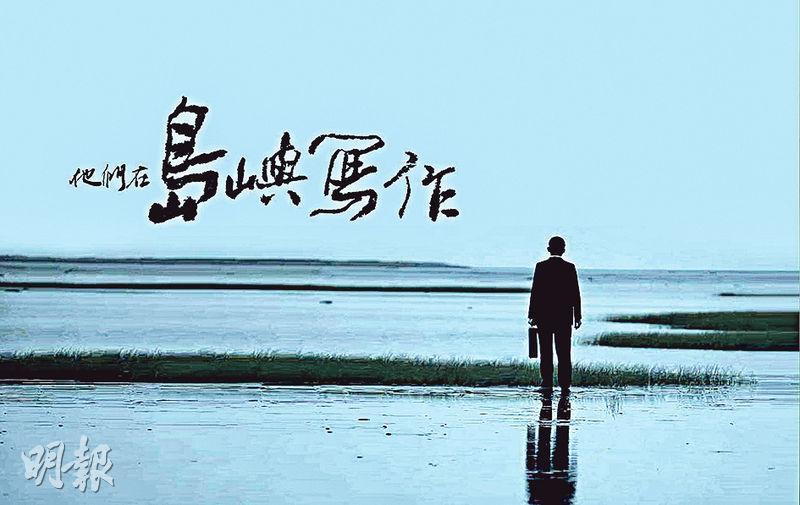

【明報專訊】編按:由「行人文化實驗室」策劃,「目宿媒體」統籌拍攝的「他們在島嶼寫作──文學大師系列電影」,二○一一年推出第一系列,由五位導演拍攝六部影片,呈現台灣重要文學家:林海音、周夢蝶、余光中、鄭愁予、王文興與楊牧的創作風景,展開形塑作家的多重歷史、空間與時間的探索,引起廣大觀眾的討論與迴響,更掀起兩岸三地文化圈的「台灣文學」熱潮。影片獲得台北電影節媒體推薦獎、台灣金馬獎最佳剪輯獎、台灣國際紀錄片雙年展等肯定。二○一五年,該計劃的第二系列擴大了「島嶼寫作」的地理範疇,持續呈現「華人作家」的文學歷程及作品影響力,由香港與台灣七位中新世代導演呈現七位文壇大家:劉以鬯、西西、也斯、白先勇、林文月、瘂弦、洛夫的創作生涯,期望藉此推廣閱讀、延展多元盛放的文學時代,並提供電影導演以文學為基礎的影像創作平台。本特輯收錄了潘耀明先生對讀中文系的人的隨思;沈雙教授重點賞析、評論「香港三部曲」;黃勁輝導演介紹自己參與拍攝紀錄片《也斯:東西》的體驗。希望透過這些影像作品,永久記錄作家的重要事迹,並掀起港台兩地新一輪的書寫復興。

讀中文系的人

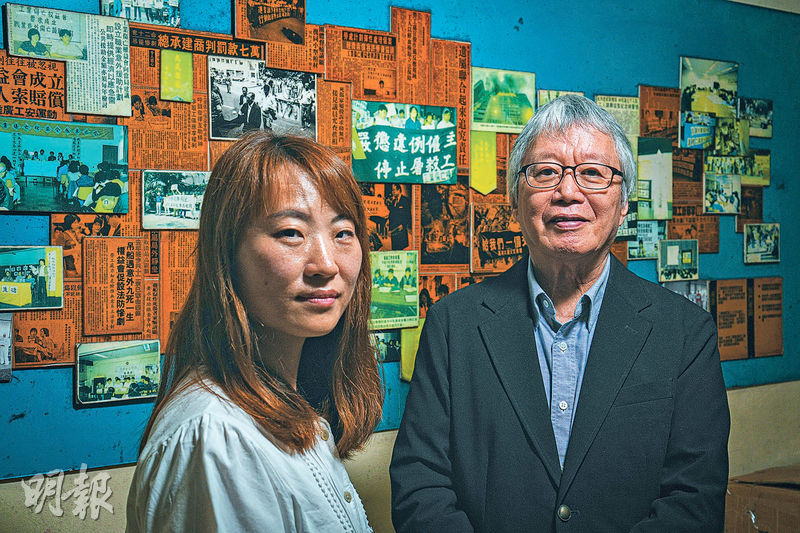

紀錄片「他們在島嶼寫作Ⅱ」,其中有關林文月的一輯,是《讀中文系的人》,林女士開宗明義聲明自己是「讀中文系的人」,不啻是為「讀中文系的人」搖旗助威。

在當下的商業社會,這一逆市場而設的標題,排眾而出,令人感到意外的振奮。

這使我憶起一九八三年參加IWP(愛荷華國際寫作計劃)的札記──

那一天昏晚,有一個台灣留學生跑來找我。她是研究丁玲的。她想了解一些中國作家的近況。我邀她在河邊餐廳匆匆用過自助餐,聯袂到河畔散步。

薄靄中,她說,她老遠從台灣來念中文系。

我感到驚訝!因為一般從中國內地、甚至香港來的留學生不是讀理科、電腦之類,便是讀商科,偶爾也有念外國文學,即使過去念中文系,去美國也都改系,但讀中文系的,還是我去美國近半旬頭一遭聽到的。

在那偏遠的異國,我驀地遇到知音,一種他鄉遇知己的驚喜,使我們很快解除拘牽,侃侃而談。

我們橫跨足音橋,遠眺紫色的晚霞逐漸地變橘黃。

當我們坐在河濱的長椅,她說,她過去很嚮往愛荷華城。她在台灣讀到許多來自愛荷華的作家的詩和散文,在他們的筆下,愛荷華美得令人發昏。

她說,她也是傾慕愛荷華而來。

她愛慕愛荷華如許深沉,卻沒有拿自己的理想去作交易,因為她下定決心,要在這個美麗的小城研究中國新文學作家。她正在尋找一部好的《中國現代文學史》,因為在台灣這是闕如的。

有一次,在聶華苓家裏舉行的中國留學生與中國作家座談會上,她很專注地傾聽陳白塵和劉賓雁關於中國文學問題的談話。

當我們踏上歸途,我們在橋上邂逅了另一位台灣留學生,她騎單車經過橋時發現了我們,便趕快下車,推着單車與我們同行。三人行,在低迷的暮色中。

這位小姑娘也是在那次座談會認識的。她正攻讀外國文學的碩士學位,在清涼而摻着花粉香氣的空氣中,她說,她選了卞之琳的詩翻譯成英文。

我聽罷,翌日便送她我攜自香港出版的卞之琳的《雕蟲紀歷》(增訂本,香港三聯版),她很高興。

但,我更感雀躍,因為遠在異國的小城,我竟遇到兩個愛好中國新文學的留學生,而她們都是來自台灣的。

當我回到這個海島,把唐弢主編的《中國現代文學史》寄給那位研究新文學的留學生時,驀地萌生一個念頭,文學畢竟是超越地域和政治的。

《讀中文系的人》中,「林文月讓大家看到讀中文系的人其實也可以走得很寬闊、很優雅,走出一條很不一樣的路來。」(齊怡)