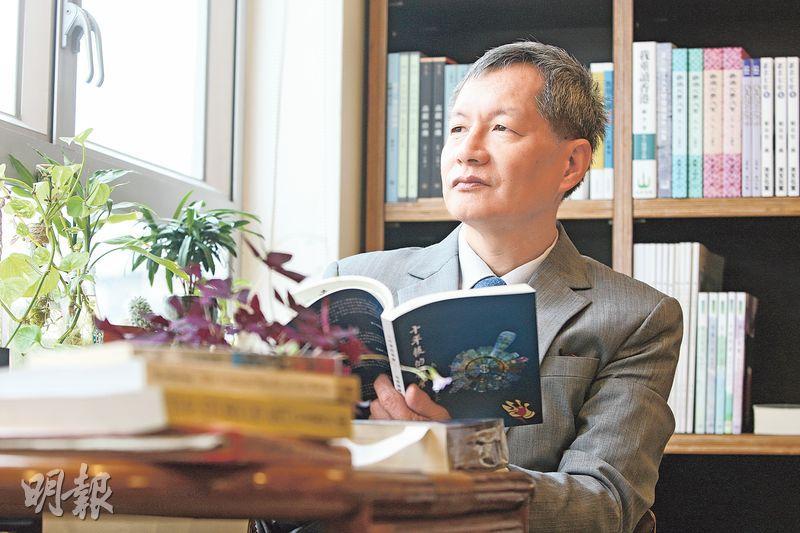

【明報專訊】齋sir快退休了。兩年後,陳士齊(齋sir)61歲,在浸會大學的宗教及哲學系教了26年書,退休前的最後一份合約卻仍是高級講師,他不曾當教授,倒也心安理得。「最後一份合約浸大已經給了我,坦白說,現在我可肆無忌憚,什麼都講得,有需要的話,鬧人都不要緊,我出名鬧人。」他不似典型的基督徒教書先生。他相當忠於自己,說話辛辣,說到興頭,講理不講情,談到香港前途也不左右言他,直接了當說香港不能獨善其身;見人鬧左膠,他也鬧返轉頭——誰怕誰?出了名的薑愈老愈辣。陳士齊說﹕「退休前我好多事要做,整理辦公室和家中那堆書、寫自己想寫的書、計劃看書的大計。命仔得咁長,不看書等幾時?」

陳士齊,中學就讀皇仁書院,中一時信了基督教,但一直都在反對道德高地,痛罵禮教吃人,不時痛斥「耶×」(粗口),他不上教堂,一路上自己找尋基督的真理。「中學我被人拉伕似的,拉了去佈道會,佈道會強烈hard sell,我舉了手,就這樣信了。」舉手後的世界,有些人轉頭便當沒了回事,他卻上身一樣,一個勁地去鑽研基督教。陳士齊大學讀生物系,畢業教了幾年書後到英國讀神學,1992年回流香港,開始在浸大教書,其間參加政黨,又毅然退出。將近59歲的人,什麼都看透,卻火氣依舊。

今天,他穿了灰西裝來談書,背囊與肩上的旅行袋塞了厚厚的文件,記者一秤,好重,他背來又背去,和人們一樣逼地鐵,背負的是一份做學問的重量。「其實書只是工具,不同的人與書關係都不同,很難說哪幾本書影響我最深。影響最深的書已經進了我的腦,成為思想一部分,與其讀我讀的書,不如看我的人,看我用了什麼思維去看書。」

倡本土派讀郝柏村 重看中國

我們約在書店裏,雖置身鬧市,環境卻難得清靜。他在書店來回踱步,終於選了一張藤做的桌椅,坐了下來。他說這桌子真好,輕身得來又穩重,以前家中也有一張一模一樣的,可惜扔了,再難找到這樣好的桌子。有一本好書,他也同樣不見了,今次卻不得不說,就是中華民國陸軍一級上將郝柏村的《郝柏村重返抗日戰場》。

「當年,國民黨去了台灣以後,共產黨跟着打了去台灣,卻在金門古寧頭戰役中戰敗,後來便再沒有打進台灣。這場戰役對台灣而言可說是意義非凡,而郝柏村就是金門古寧頭戰役其中一位目前仍健在的將領。」陳士齊說,這場戰役造就了郝柏村,叫他當上台灣的國防部長,又做過行政院長。

去年是抗戰勝利70周年紀念,郝柏村已經96歲,卻親身走訪了華北、華中、華南的抗戰戰場,當中包括了蘆溝橋、石牌、長沙、崑崙關與滇緬。他在書中詳細敘述了整場中日抗戰的發展過程,以親歷者的身分詮釋抗戰的民族意義,是認識近代史不得不看的書之一。陳士齊說﹕「鳳凰衛視當時更派了隊crew跟去,全部都影了footage,後來出了這一本書,我見到如獲至寶。雖然郝柏村沒有親身參加當中的所有戰役,但由這位熟讀戰史的將軍分析那場仗如何源起,又是怎樣打成,倒也精彩。作為軍人,郝柏村心懷軍人的天職,這本書好的地方在於它通過軍人的眼光去看戰爭。很少戰爭書能由真正的軍人寫成,而且他有的不止是一介士將的眼光,他傾注了愛國情操,本土派不妨讀讀這書,看完可能不會那樣討厭中國。」

陳士齊跑了幾場國際電影節的電影,他數着幾套冷門電影,叫記者去看,想不到他也是電影發燒友。「昨晚,我剛看了《英雄戰犯》(A War),是一套丹麥片。電影最強的不是反映戰爭中的迫不得已,而是拍出了士兵就算自知迫不得已,卻也會因為沒有做到最好,引起平民死亡而內疚——難得的,是會內疚。」《英雄戰犯》的故事像Michael Sandel提出的道德兩難題,世界遍地戰火,火藥與硝煙掩蓋人們對生命與道德的重要思考。「電影最後一幕,士兵回家,他和自己的孩子睡在一起,孩子問他﹕『你會否再去打仗?』士兵說﹕『再也不會了。』美國電影會找一班同袍一起讚揚他把公義伸張,游說他再次當兵──美國人的愛國主義蓋過了公義感。但那個丹麥的士兵卻說﹕『我不會回到戰場。』因為他內疚,他為自己的孩子蓋被時,鏡頭落在小孩的腳上,他想起自己曾因一個錯誤的決定而令一個阿富汗家庭被塔利班所殺,他第一眼看到的是那個家庭裏小孩子的腳——於是,他不敢去看自己孩子的腳,緩緩地用被把它蓋住。」

他在電影院內,不期然想起自己身處的中國,「丹麥人努力去實踐像正義這種理想的概念,使今天的丹麥成為一個既先進又環保的地方。但中國人剛相反,習慣永遠把理想放着不做,這就是今天中國的悲劇」。1979年,他第一次到內地旅行,買了蔣夢麟的《西潮》,在旅程中把書啃了。「《西潮》是一本很易看的書,有很多資訊。但現在回想,《西潮》說的中國人已經沒有了,那一代人的美德消失了,留下的是敗行。共產黨執政逾60年,中國文學從此少了重要的教化作用,連《紅樓夢》在毛澤東之後,也變成了鬥人的伎倆。」《西潮》是曾任北大校長的中國教育家蔣夢麟的自傳作品,一本不厚的書卻自1842年談到1941年間的世界重大歷史變故,不少人將之作為近代史般研讀,書中反映了當時中西文化結合,整個中國社會的動盪與步伐。

讀《西潮》 尋「消失」的中國人

浸大的學生都叫他「齋sir」,搶着報他的堂,因為他不考背書,而考批判思考。他半生在校園中打轉,遇見的都是青年人。他的頭髮一年比一年斑白,年輕的一代卻永遠依舊,課堂上的學生換了一批又一批,一樣的白恤衫牛仔褲,笑意盈盈,像有揮霍不完的青春。「我教了廿幾年書,聽到有人批評青年人不濟,我覺得不是真的。不同年代的人都有自己受教養長大的烙印。五、六十年代,很多人的父母都是走難來香港的,到八十年代那一批,他們仍然知道當初的人是如何死命從大陸來到香港,屋企很窮,父親辛苦做工,胼手胝足,被人看不起——全烙印在那幾代人的心中。那幾代人有一個特徵,就是他們從不會想自殺。如果人曾有過瀕臨垂死的經歷,就會珍惜生命,以後有多難捱的東西,都可以捱過去。但八十年代打後,大家都不用捱餓,他們自小就開始食『麥記』,被消費主義哺養,變到『傻晒』!但新一代也有一些美德是舊人沒有的,他們自主,從自主到自私,又到自我中心,他們的自我中心不是刻意,只是不會特別去想到其他人。你要記得,代代都有自己的美德與敗行。上一代的人一被人按掣就停,暴力?停。粗口?又停。他們什麼都不做也可以生活下去,因為『印印腳』,有層深水埗舊樓就可以過世,但後生的可以嗎?唯有勇武抗爭,但勇武是有線劃的,別把暴力和非暴力看成1和0,暴力和非暴力之間其實從0到10,由什麼都不做,到什麼都做有好多位的。」

批判思考 毋懼報紙姓「黨」

知識不局限於書本,除了書,他說讀報紙亦得益不淺,他的批判思考就在他從小與父親一起讀報的習慣培養得來。「現在的人會去選報紙讀,他們怕看錯報紙,因為他們沒有批判能力。我用英國做例子,英國每一份報紙都坦然告訴你﹕它們是姓黨的。如Times是保守黨,Guardian是工黨,Independent是自由民主黨,Daily Telegraph是保守黨右派──但英國人不會因而不看任何一份報紙。我在英國待過七年,英國的報紙很貴,什麼報紙拿到手我都看,而且份份都enjoy去看。為什麼?因為作為一個人,你有辨別是非的能力,你就毋須懼怕看哪一份報紙。不論是讀什麼的報道也好,邊看,還要邊去批判當中的內容,但香港人大多沒有這種能力,沒有能力但可以學。」

「如果你永遠只看自己內部人做的那些煽情,沒有思考、分析與實據的文章,你只會把自己暴民化。有一些香港人不懂得分析,很大程度上是因為香港的教育十分狹窄。」自中學時代,他一方面關心社會,一方面又關心教會,一度以為無法將兩者拉在一起,到了大學,自己去讀了神學的邊緣著作,才開啟了他將社會與宗教結合來思考。

陳士齊有兩個女兒,他帶來大女兒有份寫的其中一本書,叫《十年後的領會.為香港尋找未來》。此書由「領匯監察」出版,書中細說領展對社區與民生的影響,分有「十年後的領會」、「領匯成魔三部曲」、「資本主義的新邪惡軸心」及「為香港尋找未來」共四部分,由多人寫成,全書理據充分,算是有心之作。「我不用教我女兒什麼是政治,她自己便會思考,現在我最多是叫她不要太絕望。當下新一代好易喪氣,因為眼前的東西太過乞人憎,太衰格,好難搞。」

「別鬧人港豬時,自己做港鱔」

當下香港政治光譜變大了,但立場卻只有兩頭,必須選邊站,幾乎容不下思考與猶豫,溫和與理性。我們談左膠,他談到陳雲把幾火,學者談學者,一樣無情講。「左膠這個字的始作俑者是陳雲,他不學無術,但當初我們沒有去鬧他,因為當時沒有人想到他有這樣大的影響力。笑人左膠的人要明白你的笑carry了一種責任。千萬別鬧人港豬時,自己去做港鱔——講人時就笑騎騎,到別人轉頭話你,就『咻』一聲,鱔一樣跣走。這個世界有好多這種『傷殘旁觀者』,他們坐在輪椅上食花生,一味要別人去推他,但最後推動他們的一定是『熱狗』和黃毓民。香港的社運黯淡,黯淡不盡在政府的高壓,也在民間的反應。有人為民請命,民間反應不但不各就各位,更連一點聲氣都沒有。美孚新邨第8期當年就是這樣,別人在他們臉前『現兜兜』遮了露台,但美孚班業主不是第8期都不去抗爭。」

「但我不覺得灰,看多了書,便發現那是一個大歷史,香港是中華文化的一部分,但我們這部分最早西化,在西化的過渡不得不筋腱撕裂,就好像拿太重的東西會斷手一樣——香港需要維持自己的紐帶,一方面學習西方,將西方帶回去,但在西化之中也不要沒有中國文化,你可以拉它上來,但不要只想獨善其身,那沒有意義。你不是瑞士,光是金融中心的地位瑞士就已經生存到,全世界的有錢人自動把錢放進它們那裏。但香港不能,香港人口好多,這班人要生活,香港很難獨善其身。」

我們坐港鐵回去,他陪記者等車,車來了,他在車外揮手,車門關閉,隔着玻璃門,茫茫人海,只有他一頭白髮,一抽二褦,已是將近退休的人,並沒有要停下來的樣子。

■陳士齊Profile

陳士齊,人稱「齋sir」,學者,經常議論時政。社會民主連線創辦人之一,後離開政黨,成為獨立人士。任教香港浸會大學宗教及哲學系二十多年,現為該校高級講師。基督徒,多次公開反對社會人士排斥同性戀。