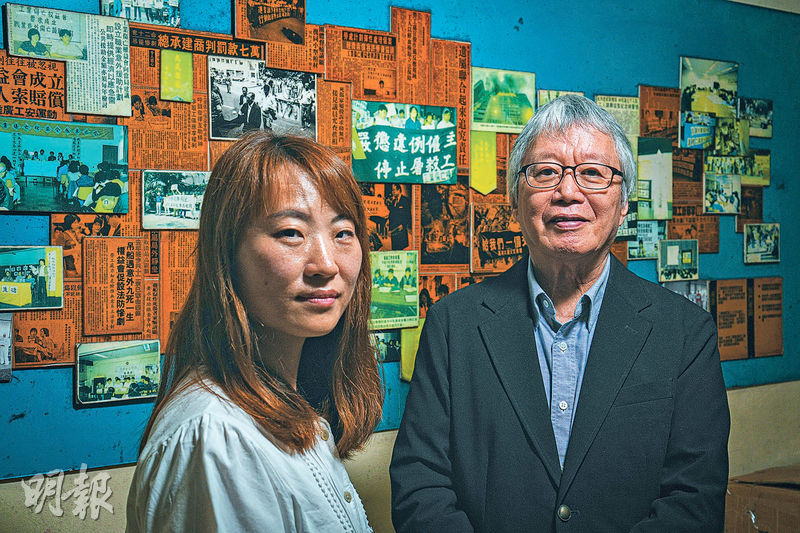

【明報專訊】「天未光,我因突如其來的牙痛醒來,翻來覆去無法入睡,只好掃手機屏幕,google『智慧齒』、『牙痛』、『牙肉痛』……比照不同文章形容各種症狀,似熱氣,又似牙周病,睇睇吓更似患了鼻咽癌。」面前的宋柏萱博士聽得饒有趣味,她不是牙醫,而是人類學家。「對對對,本來是個小事情,愈查愈糟糕。」這是很多人的經驗,宋博士輕輕認同,沒笑我傻。她過去10數年的研究對象是徘徊死亡邊緣的病人,他們在網上搜尋到一線生機,從美國遠赴中國接受幹細胞治療。自2001年,有超過80個國家的人將希望寄託於這項內地的醫療發展,小遷徙般前往陌生土地求醫,西方輿論把他們看作是無知受騙的傻子。

實地觀察 求診者不一定是傻子

但宋博士認為,親身去把理所當然的事看個究竟,是人類學的任務,她實地觀察,聽過的故事過百。拒絕被絕望吞噬的病人,遇上中國的幹細胞醫學熱潮,在她的研究著作,不是冷冰冰的艱深學術詞彙,而是一場又一場充滿人性掙扎的征途。

幹細胞不止一種,其中胚胎幹細胞(embryonic stem cell)是「有最大的希望,可是也導致最多倫理問題」的一種。「這個細胞是最原始的,可以變成任何細胞,可能是神經幹細胞,又或者變成骨頭」,對患上不治之症的病人來說,移植幹細胞象徵一個重生的機會。但在研究當中,應該視胚胎為僅僅一個細胞抑或一條生命,道德爭議就由此而來。「如有人工受孕的方法是先取卵子,然後讓卵子受精,在實驗室裏培養成胚胎,把它還到子宮裏。比較健康的胚胎會被選中,問題是其他怎麼辦?這些『多餘』的胚胎,有科學家說應該用來做研究,否則丟掉,也有人認為應該永遠存着,但可存多長時間?雖然新的醫學技術可以幫助很多人,可是會引致一些倫理、社會問題。」

2001年,美國總統布殊對聯邦政府資助新的胚胎幹細胞研究下了禁令,可說是宋博士研究的起點,「不過因為全球化,人在國家之間的流動愈來愈大,網絡也有關係」,就像我們會因小病痛搜尋網上結果,她發現中國內地一所研究中心約2000名接受幹細胞治療的病人之中,只有400多人是中國人,其他人來自80多國,美國病人更超過200,網絡就是這批外國人交流資訊的平台。「我可以很容易寫一篇文章說,這些人非常絕望,於是被騙子拿走他們的錢,當然這樣的現象也存在」,但她在網絡上接觸病人,以至親身住在內地診所宿舍兩年,實地觀察,得知這種說法並不能概括真實。

網絡療程分享 病人推動改變

她的紀錄中有33歲前消防員Jeff。他是肌萎縮性脊髓側索硬化症患者(ALS,俗稱「漸凍人症),醫生告訴他這個病沒救了,着他「寫定遺囑」,配些安眠藥就讓他回家。但Jeff沒選擇等死,遠渡重洋到北京注射幹細胞,並在網誌上詳細描述手術過程與心路歷程,「標籤上都寫中文,我完全讀不懂」、「躺在那裏,不知為何感到愈發焦慮,我做過手術、患上ALS,沒什麼能嚇倒我,卻因語言障礙,令我無法理解周遭發生的事,真的很恐怖」、「如果你想知道有多痛,我會說勝過見牙醫」。她把許多患者的說話放進研究,「這些才是最重要。」她見證瀕臨死亡邊緣的人如何痛苦,亦難以忘記他們如何在病痛裏不失幽默,「還有患者問醫生到底要我幹什麼?是不是買一具棺材來躺就好了?」

她形容病人也是activist。「很多人對臨牀實驗有誤解。不少美國科學家會說如果要做臨牀實驗,需要有對比」,將參加實驗的人分成兩組,同樣獲分配藥丸,一組裏面有藥物,另一組沒有,以此測試真正有服藥那組是否有療效,而病人並不知道自己屬於哪一組。從科學角度而言,這個做法相當客觀,可是換上重病者的角度,便可能只是虛耗正在倒數的生命陪跑。「醫學界認為RCT(randomized clinical trial,隨機臨牀試驗)是證明治療有沒有效的最好方法,但如果你在沒有收到藥的組別,患重病只有幾個月命,參加的話可能會幫到將來的人,可是對你來說已是too late。」不願意參加隨機實驗的病人,尋找其他出路,到中國診所接受治療,與醫生研究在沒有對比之下如何量度療效,「平常是科學家發明一些東西給患者,這卻是患者帶動醫學改變。」病人在網上互相分享療程資料,儼如慢慢建立起疾病治療的資料庫,「患者用網絡來發明新的證據,改變原本只有醫生是權威的情况,推動新的知識,這是非常有趣的過程。」

做「貼身」研究 蒐集故事看現象背後

「有時我也像個activist。」擁有華人名字的宋柏萱,能說流利國語,其實在美國土生土長,父母來自台灣,「很多患者到中國,語言溝通不了,我開始給他們做一些手冊,教他們到哪間超市可以買一些美國的東西;中國的醫生想出版文章,可是國際科學雜誌要用英文,語法方面我也會幫忙。」

她把研究寫成Biomedical Odysseys,以希臘史詩傳說比喻病人追尋生命另一種可能而踏上旅途。由哈佛博士生身分開始探索,研究一做超過10年,這趟學術路也是長途。當初在耶魯大學讀本科,想過讀哲學,卻不想窩在圖書館讀文章,「我喜歡去一個地方,從真正的人身上體驗到的經驗來了解他們怎樣解決問題」,遇上第一位人類學老師是創立港大「香港人文社會研究所」的蕭鳳霞教授,早在70年代已到中國內地作田野考察,她上了教授幾課就被深深吸引。「為什麼要做實地觀察?是要證明我們也在,不止是老遠觀察,不做就不是真正的人類學家。」

象牙塔裏搞不到人類學,做研究一定要貼身,但這位喜歡與人溝通的學者,聽到一個問題總是難過。不少徘徊於絕望與希望的病人得知宋博士的研究,常問她治療到底有沒有效、該不該去內地,她並不想回答yes or no,「我覺得不能直接回答這些問題」,而是要了解現象背後,病人如何判斷出可靠的資料、下決定的原因是什麼、內地醫生又緣何有意發展這項醫學。「最重要是蒐集故事,讓其他人了解這些人的想法,可以做客觀的決定。」貼身之餘亦要保持心水清,她在書中提到與內地醫生的相處,雖然私底下被稱為「小宋」,官員面前卻介紹她「美國名牌大學博士」,為免淪為診所的宣傳工具,她在研究中隱去某些機構與人物的名字,也可在中國政府日益加強的審查下避免在內地工作的合作伙伴身分曝光。

研究城市的醫學文化 與醫者互補

沒有跟隨主流言論說病人去中國內地求醫是無知,也沒有一面倒支持固有的臨牀實驗方法,反而展露病人求生的力量,可想而知,這項研究多少會觸動醫學權威的神經,因此當宋博士說她的丈夫是醫生,我不禁問,他會難以接受你的研究角度嗎?她抱滿滿信心說:「會讓他當一個比較好的醫生。」事實上丈夫在過去20年都幫忙看每頁草稿,「有時他說,其實你對醫學界是不是太偏見?我也有時說,你這個醫生是不是要多些考慮患者?就是互相幫助。」又提到美國的醫科生開始學習,「患者不止是個疾病,他也是一個人,要了解他的壓力、他的希望。」

她笑說自己是沒到農村、沒研究少數民族的人類學者,「我是做城市裏的醫學文化,其實這是很重要的觀點,就是醫院跟醫學界也有一種文化,值得去研究,文化不止是說少數民族或貧窮人群。」長年的研究期間,不少病人都已離世,她捐出著作所有版稅給研究脊髓損傷的大學計劃,作為一點回報。去年剛剛加入港大人文醫學中心當助理教授,上課都可用英語,宋博士卻在訪問中多番抱歉說自己不懂粵語,正在學習。其實日常持英普兩種語言也夠用,是怕與香港人談不上話嗎?「也不是,就是比較尊重」,是她的專業培養學者的應有態度。香港的醫療也非常值得研究?「對對對,所以要學粵語」,她對話的語氣裏總帶幾分熱切與肯定,這份與人相處的誠懇,應該在這些年陪着她收獲了無數故事。

內地幹細胞爭議

中國的幹細胞移植發展蓬勃,但亦飽受批評,內地醫生黃紅雲曾為逾百名脊髓神經損傷病人作嗅鞘細胞移植治療,原來人的嗅覺神經與別不同,可自我修復,秘密在嗅鞘細胞有協助神經再生的功能,不過他在2006年被國際抨擊療程未經動物實驗、臨牀試驗程序。

講座《生物醫學的艱難跋涉:尋求治療不治之症的全球之旅》

時間:2月22日(周五)晚上七時

地點:香港歷史博物館G層演講廳(尖沙嘴漆咸道100號)