【明報專訊】剛過去的周三的記者會上,發展局局長黃偉綸除了宣布政府「全盤接納」土地供應專責小組八個土地供應優先選項,對於很多人關注的郊野公園邊陲地帶,他指出因未獲大多數市民支持,現階段不會改變用途。

當日下午筆者與綠色力量總監鄭睦奇博士見面,他引述消息時,眉頭始終緊皺,「邊陲地帶英文叫periphery,文法上應該是範圍以外。

而政府劃線很clear,這些範圍清清楚楚在郊野公園範圍以內」,他認為近年政府覬覦郊野公園用地有違法理,亦過於草率。

社會上存在保育與發展對立的論述,在住屋需求殷切的今天,郊野公園在港人心中是否真的可加可減,甚至可有可無?

郊野有何用處?

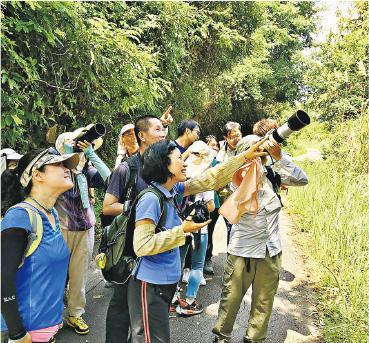

忙碌的香港人要請假旅行也許不容易,更多人視結伴郊遊為周末小旅行。背起雙肩背包、綁緊鞋帶,整裝待發到山上去,假日野外甚至出現「多人過旺角」的奇觀。除了在高聳山嶺、遍野芒草間打卡,近年亦興起透過五感感受自然的森林浴等更多「玩法」。浸大國際學院與綠色力量合作,去年底在全港多個地區進行「香港市民對郊野公園之意見調查」,發現三百四十七名受訪者中,過半數人每年到訪郊野公園一至五次。浸大「地理及資源管理」專修學科統籌胡麗恩博士引述報告內容,指接近半數受訪者通常三至五人一同前往,「似乎大多數人都喜歡結伴同行,可以看見郊野公園對社交聯誼,家庭樂等都很重要」。到郊野公園喜歡做什麼?最受歡迎的五項活動分別是「欣賞風景」、「遠足」、「親子/家庭聚會/朋友聯誼」、「野餐或燒烤」及「享受清靜環境」。

港人對郊野功能一知半解

市民享受郊遊樂,卻似乎「不識廬山真面目」,雖然近九成受訪者認同郊野公園對香港作為宜居城市「非常重要」或「重要」,但當問及港人對它們的功能是否了解,自覺「一般」、「不了解」及「非常不了解」者共佔六成半之多。胡麗恩指問卷隨後列出一些功能選項提供參考,「贊成郊野公園能作『環境生態保育』、『淨化空氣』、『吸收二氧化碳』都多,『教育』、『旅遊』也多,但偏偏『集水區和提供香港淡水資源』(36%)和『防止水土流失』(28%)很低」,她驚訝很多人不知道郊野公園這方面的價值,指當初成立郊野公園是政府為了建設及保護集水區,給香港提供淡水資源,「香港其實很缺水,不然不需要八成依靠東江水」。

提供集水功能 防水土流失

集水區一般位於郊野公園範圍,綠色力量總監鄭睦奇博士說明香港集水形式:「山嶺包住的地域,當雨水落下,匯聚成河流,在較深的河谷處建設堤壩,閘住條河。河的上游就會儲水變成一個水塘,收集天然雨水。」香港的大欖涌水塘、城門水塘、香港仔水塘都是用這個模式。他續說,香港後期建設的水塘不在河谷,「起喺海,比如船灣淡水湖,截了個海灣,將裏面的鹹水全部抽走,用來儲淡水,另一個是萬宜水庫」。他強調維持淡水自給率十分重要,「珠三角地區的其他人都要用水,用水量會增加,因為政治原因我們暫時有優先用水的權利,但長遠來說香港是不是可以繼續依賴東江水呢?」另外,氣候變化可能令雨量不穩,「東江和香港基本上位處同一個地理位置,如果東江沒水的話,基本上整個區域都沒有水,所以我們有需要保留自己的集水功能」。

郊野公園的植被對防止水土流失、維持水塘壽命和水質非常重要,若泥土沒被植物根部抓住,一下雨就會被大量冲進水塘,「水塘很快淤塞,積聚沉積物,很快用不到。我們的黃泥涌水塘就是如此,現在已經很淺,所以不能用了,做了個公園,讓人踩下鴨仔船」。水土流失更會對生態環境造成惡性循環,鄭睦奇指,當地方變成黃沙劣地(badland),沒有植被就更容易造成泥土侵蝕,土壤就變得更瘦,以後便更難有植被。

調查:八成人反對開發郊野地

回顧香港郊野公園的「被發展」,鄭睦奇稱過往亦不無風浪,但「事件不多」,包括早年需要橫跨郊野公園鋪設煤氣喉、興建新的輸電網絡等,近年由梁振英牽頭提出發展「生態價值不高、公眾享用價值較低」的郊野公園邊陲,是史無前例的衝擊。梁振英卸任前一個多月,突然宣布邀請房協就大欖及水泉澳兩幅郊野公園邊陲地帶用地作可行性研究,鄭睦奇批評他妄言,指綠色力量招募蝴蝶普查員,發現大欖的蝴蝶多元性在調查過的蝴蝶熱點中最高,「那裏之前有山火,附近有三號幹線收費站,附近水土流失都嚴重,所以結果也出乎我們所料。由此印證,如果政府沒有正式進行基線調查,他說哪裏生態價值的多少,其實有幾可信呢?」雖然房協宣布擱置大欖及水泉澳的項目研究,鄭睦奇始終斥責政府作為法例的守護者,竟帶頭動念破壞。

生態價值不高?政府誤導市民

「除了欠缺技術理據支持,另一方面是民意」。鄭睦奇表示,政府言論經常揣摩民意,總以為在解決房屋問題前提下,大家應該不會介意小規模開發郊野公園,他援引浸大調查結果指出,超過九成受訪者贊成香港需要保護香港的郊野公園,亦有約八成人不贊成政府開發部分郊野公園土地以增加香港土地供應來源,「看不到市民有殷切將郊野公園或者野外資源犧牲來換取房屋的意願」。而在贊成發展的17%受訪者中,問卷歸納主流媒體上出現的論述,提供選項,詢問受訪者立場背後的原因,包括以下幾點,鄭睦奇逐點拆解:

郊野公園可加可減?

政府不時會增加新的郊野公園,同時減少部分舊有郊野公園土地來發展也合理?

梁振英以「可加可減」機制思考郊野公園用地,鄭睦奇苦笑說荒謬,直斥是以語言偽術愚民。他釐清「郊野公園」只是法理上的概念,跟海岸公園一樣,只是劃區,不是建設,「和增加公屋單位由無變有不同,不是無樹林變有樹林,樹林本身就存在,本身已經發揮緊功能,政府沒有能力增加自然資源的」,因此增加郊野公園,再發展當中部分用地,自然資源實際上是有減無增。

郊野公園土地面積很大,將小部分發展影響不大?

另一個論述,是面積上大和小的概念模糊,他指《郊野公園條例》原意是保護郊野公園,守住原則是必要的,根本不應違背法例原意,因為一旦失守,難保將來用地將無止境地一步一步被蠶食。

人的住屋需要比保育動植物的需要重要得多?

守住原則,總有人質疑為何要為了保育動物植物犧牲人的需求。鄭睦奇稱這與海豚、野豬可愛與否無關,不應單純歸納到情感問題,直認環保組織在這方面的教育也需負責任,「推廣保育時,我們成日用動物可愛的一面𧨾人,忽略了告訴大家,整個生態的運作其實包含不同的動物,也有蛇蟲鼠蟻,可愛不可愛也好,牠們都有份參與運作。而當中產生的成果,人類免費享用了,比如有淨化了的空氣,有食水,可以打魚。而你打的魚,順藤摸瓜,可能與山上那隻蟲的貢獻有關」,生態是一個整體,若郊野公園的完整性遭破壞,生態價值也必定受損。

填海建公園 取代郊野地?

郊野公園的功能有其他可替代方案,毋須保留郊野公園大片土地?

鄭睦奇指,郊野公園的功能廣泛,包括上述提到的集水、潔淨空氣、讓動物棲息等。他提到有學者曾發文提出可以先填海,然後建造公園,待公園成熟至具有一定生態價值時,就可以發展郊野公園用地,「意思就好像是,若干年後,維多利亞公園就可與郊野公園發揮相同功能?」他指以成本效益角度雖然務實,但用以詮釋生態價值就「出事」。胡麗恩亦補充,部分經濟學者以郊野公園面積,計算起樓可以賣到幾錢,「計算丟空、使用率。但如果將它們提供的環境服務、功能和價值量化,牽涉的錢可能比賣屋更多,只是沒有人進行估算,分分鐘是無價寶」。

郊野公園的土地不涉及業權糾紛,容易開發?

「捨難取易」的原則,鄭睦奇認為不能應用於土地開發的策略上,「容易發展的地方,已經發展了,剩下的地方梗係難」。他質問若以此邏輯思考,決定發展郊野公園而不向棕地下手,幾十年後再有需要時,可以怎樣?「郊野公園發展晒之後,就填晒成個海?咁成個海填晒以後,可以點呢?我想說的是,當容易的選擇愈來愈少,早晚要處理棘手的選擇,而且這些棘手的選擇做了也是有好處的,不只是難易之分」,希望「迎難而上」不只淪為政府官員的口號。

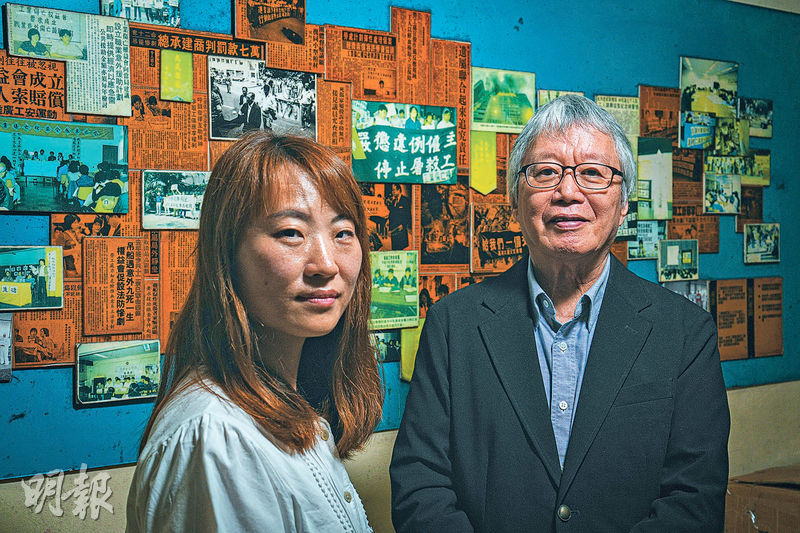

政府發展建議離地

存在的種種誤解,鄭睦奇和胡麗恩均認為是教育不足所致。鄭睦奇批評政府未有在開啟民智上擔當領導角色,在過往政策和言論中更有愚民之嫌,「政府概念錯誤,怎可以令社會進步開明?」

引入康樂設施 市民未必受落

政府二月十八日剛發表新聞公告,就「提升香港郊野公園及特別地區康樂及教育潛力」的建議方案展開公眾諮詢,收集意見。胡麗恩留意到在漁護署訂出的建議方案中,包含引入營地預訂系統、提供更多觀景台、樹頂歷奇、增設露營地點及生態小屋等,過於偏重康樂層面,雖然亦提及為位於郊野公園內的文化遺產設立博物館,但教育方面始終着墨不多,未見詳細建議,「這是我們擔心的,當不全面認識郊野公園的功能和價值,會直接影響市民的觀感和想法」。

受訪者在問卷調查中表達對相對靜態活動的喜好,胡麗恩認為值得當局參考,「喜歡玩越野單車只有4.34%、露營的只有15.61%,政府找顧問做嘢,究竟有沒有了解市民想去郊野公園心目中想做什麼?增加某些地方的人流,會否破壞寧靜?」她建議政府先理解實際環境再而規劃,郊野公園範圍可進一步劃分不同區域,「有些是純粹保育的,有些可以做環境友善的活動,在可接受多點人為騷擾、沒那麼敏感的地方,營舍可以放在那裏」。

鄭睦奇則建議政府不要憑空想建設,應參考現存設施規劃,「很少人知道摩星嶺的青年旅舍,它低調存在了很多年,沒什麼污染的大事鬧出過」,他指自己不太了解旅舍的實際情况,但認為不必全然套用,運作層面可以參考可取與不可取的地方,比如旅舍如何處理洗澡、煮食等活動可能構成的污染。他強調,郊野公園的發展原則是「與自然兼容」。