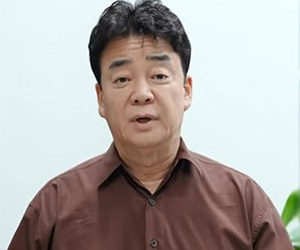

【明報專訊】扭開電視,每當發生電器電池爆炸、短路火警,或者專題探討電動車、家居電能知識,主持人要詢問專家,很多時候都會看見鄭家偉教授面對鏡頭娓娓解答。見面時,記者戲稱他為「傳媒之友」,因為最近在理大的專訪得知他每年受訪多達百次。「希望將知識推廣出去,尤其我們這類知識比較通俗實際,和生活接軌。」一方面傳道授業解惑,另一方面他「搭」車又「搭」船,這位「港產電動車之父」正向海事處申請臨時牌照,計劃在月底將他的電動船放到海裏測試。

香港電動車研究 曾領先全球

幾年前寫過一個電動車專題,自此以後,常常留意駛過的私家車,每次看見電動車經過,不禁興奮,心裏暗道:「識貨!」傳媒多年來反覆報道,令無論有沒有車牌、是不是電動車車主的香港人,大概都懂說幾句「充電車位不夠」的抱怨說話。這個問題存在已久,卻好像沒有落實解決,加上政府在二○一七年撤銷豁免電動車首次登記稅,令人懷疑政府推動環保的決心,在全球趨勢下,為何放軟腳步。

等待攝記到來期間,鄭家偉趁十五分鐘的空檔回到辦公室處理公務,我坐在電機工程學系辦公室沙發上,在幾年前準備訪問他時的同一個位置,看着牆上靜默的電視。影片中,時任財政司長曾俊華鑽進一輛迷你的鮮藍色電動車,喜孜孜地向鏡頭揮手。畫面轉到一列七彩電動車出巡似的在馬路上列隊前進,再跳到校園內發布會的片段。片末列出二○○九年製作,十年後的今日看到,竟像看一部時代的記錄片。

在電動車盛行的今天,很多人都不知道,二○○七年推出的第一代MyCar,可能是全世界首部推出的商用全電動車。「全球第一我不敢講,但亞洲區不是第一都接近第一了。我們不只是推出,直情係賣埋車。二○○七年我們第一次推出電動車,當時全世界未有,我們早過晒其他國家,日本的Leaf、三菱的i-MiEV比較早,但我們比他們早起碼兩年。」

電動船太創新 申請研究資助被拒

電動車發展一日千里,鄭家偉說現已不用擔心氣候,「全世界都做緊,每間車廠都有電動車,全世界都講緊二○三○、四○年全部改用電動車,有些地區甚至提早至二○二五年」。早在二○○一年開始研發電動車的他,很有先見之明,而緊隨推出首輛電動車的翌年,即二○○八年,他已經動念頭從陸路進軍水路,研究電動船,寫下第一份計劃書,呈交政府部門申請研究資金,「十幾年來,我向政府申請了四五次funding,每次回覆都是那幾句,說現在氣候不適合,環保不在這個方向發展,話唔好做住,做車啦」。他慨嘆:「我都知道做車好,但如果十幾年前我開始這個計畫,現在全香港都可能用緊電動船,變成領先世界的角色。」

水路交通污染被忽視

今天,很多國家對駛進內港的船隻排放量都有嚴格要求,「出公海用柴油理不到,但北歐大部分國家和澳洲很多港口已經要求零排放,甚至廁所都要零排放,驚排泄物會污染」。香港呢?我們經過碼頭和海濱常常聞到臭味,渡輪噴出黑煙。鄭家偉指出,香港水域上的污染佔整體交通工具排放三分之一,卻一直被忽視,「香港海面的船大部分是歐盟一期左右,歐盟其實去到五六期了,期數愈後愈少排放。海事處好似希望船隻用低硫燃料,低硫但情况仍然好差。黑煙咁勁,碳排放還是很厲害,很多漏油都沒怎麼管制」。他說,如果是全電動船,根本不用機油,「根本沒有油,不會排放」。

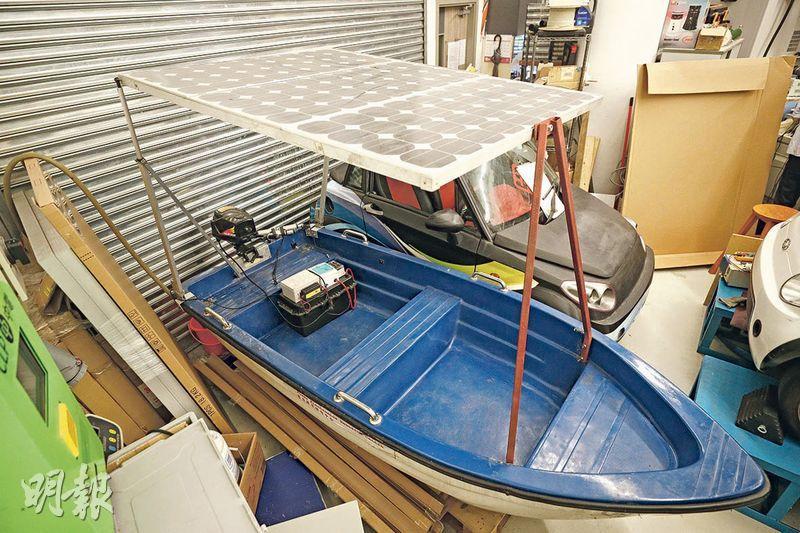

推門走進實驗室,感覺有點像電影裏的地下室,有車子擠在地面,也有升高半空,四周都是機箱、零件與雜物。記者只顧看空中的雙體船,一不留神,就被地上鐵台的尖角在小腿上劃出一道血痕。「有人覺得這個實驗室好大,但這裏搞車又搞船喎,根本唔夠位,我們唯有自己搭支架」,一個職員跟記者說。穿著筆挺西服的鄭家偉此時從辦公室趕至,立刻介紹這架電動雙體船的特點,語速有點快。

「大部分船用單一engine,或者兩邊engine要同時控制。我們設計程式,利用兩邊引擎的速度差異來轉彎。」他拿起遙控示範,船尾左右螺旋掌以不同速度旋轉,「可以分別控制速度,控制船轉彎的方向,這邊快過那邊,船就轉向較慢那邊,還可以原地轉彎」。他指這比用船舵反應靈敏得多。記者想起電影《鐵達尼號》中船長看着郵輪直撞冰山,把自己反鎖在駕駛艙的無力,用這種電動船或能避免災難發生,連連驚歎。除能透過螺旋掌一邊順時針一邊逆時針地原地轉彎,及時避開冰山,鄭家偉說,船本來不能像煞車般急停,只能慢慢減速,但這種電動船甚至可以即時倒後行。

雙體船由兩條纖幼的船身組成,兩者間中空,減少阻水面積,所以用電量不多,「由大埔駕船到鯉魚門運貨,來回一次油費可能要千幾蚊,電船的話,就算用五十匹摩打,一小時電費都只是五十蚊,價錢相差二十倍之餘,還是零排放」。此外,中空位置可以拖網,靠靈敏的操控,可進行近岸的巡邏、救生甚至清理海面垃圾。

港海面限速 適合電動船

一般電動車完全充電後可行走一百三十公里以上,部分車款甚至可行走四百公里,香港面積小,比許多歐美城市更易普及,但由於車價較傳統汽車貴很多,即使許多場地提供免費充電,都要五至十年才歸本,叫許多駕駛者卻步,「但電動船可能一兩年就歸本了,對船公司來說有足夠吸引力」。除此以外,香港亦佔盡推動電動船的「地利」,鄭家偉指出,香港的港口條例規限船隻的航速,「基本上限制在五海里,即大約每小時九公里,速度很慢」,因此功率和馬力毋須很大,「速度既不能快,而且香港海港咁細,距離又不需要遠」,他估計,小小一塊「你都舉得起」的電池,已足夠面前這部雙體電船來回尖沙嘴與中環二十次。

研究電動船 一切由零開始

政府近年大推STEM教育,鄭家偉小時候已經走得很前,「我小六開始整circuit(電路),細個會整下擴音機、對講機。買本書,自己摸摸下咁學」。去無線電零件舖買電子零件回家砌,他中一二砌對講機,利用開放的頻道跟世界各地的人隨機連繫,「搵到邊個就傾幾句,有時唔明嘰哩咕嚕就收線」。中學時他加入學校無線電學會,跟幾個同學一起設計,自行鑽孔、焊製印刷線路板(PCB),「日日做就唔難,整咗之後好開心,可以做好多功能,例如音響放大器,或者控制燈飾」。他會令家裏的燈按設計「眨眨下」,又曾勾電話線偷聽,「喺屋企,都係玩一陣」。

自掏腰包做船

「細個跟人做,做到已經好開心,大個梗係自己諗新嘢做,啲人未做過我咪做嗰啲囉,所以做電動車電動船。」他抬頭望向天花垂下的的小型電動飛機,「電動飛機我哋都有做,未來飛機都是行全電動化的方向」。記者抓回他停駐半空的視線,說回電動船的研究難處,「難處是沒有reference參考,全部由零開始自己製作」。當年未獲資助,二○○九年鄭家偉索性自己掏錢買船殼,用業餘時間研究電動船,「膠殼幾千蚊而已,所以夠錢做,有些太陽能是執lab的舊零件砌的」。

他領記者走進放置了雜物堆的通道,看放在一角的太陽能電船。「它的特點是後面有兩個可以伸高縮低的執行器,可追蹤太陽,當船轉向了,太陽未必曬得正,它們可以調整太陽能板的上下和角度。」他指海上陽光較充沛,遮擋不多,加上船身面積大,比電動車可放置更多塊太陽能板收集陽光。若頻頻出航,收集的太陽能或只能充當補助,仍需充電。鄭家偉說現時一方面建議中電和港燈在岸邊設置充電站,另一方面跟渡輪公司商議採用全電船,「船泊在碼頭,充電位不是問題,下階段會做五十人渡輪」。若是太陽能遊艇,星期六日才出海,他樂觀估計,星期一至五停泊曬足太陽,甚至毋須插電都足夠出海。

「以做船的角度,每種船都要試,因為不同船款都有各自的限制,看看最終什麼船適合哪些應用。」他舉例說雙體船中空,不方便在上面擺放很多貨、載很多人,於是研究噴射船,「我選擇船款,都會揀新穎點的,噴射電船世界上真係無的,全部都用柴油」。 噴射船計劃中,他同時研究無線充電,指若普及電動船應用,充電的人可能只是普通船員,「叫他每日泊船後順便用支槍充電可能會驚,我們要做到在任何情况下都不會觸電」。他走開幾步,拔出一支充電槍,「電動車充電都要用這樣的把手,裏面有金屬,船咁大架就更大個,會驚電親同漏電,所以我們將這個部分完全包晒膠,沒有金屬外露,在水裏都無事」。

做研究 要設想十年後發生的事

問鄭家偉多年來,哪項研究滿足感最大,答案竟不是電動車或電動船,「你過來看,未推出得,遲啲正式發布再請你來,但不要影相喎」。他領記者走到後方隱蔽處,介紹桌上散放不同小電器的小平台,「這是家庭用的,下面有無線裝置可以供電,上面用線圈吸電。因為表面沒有金屬,不會電親。電器在這個平台上任何一點都可以充電,大功率的」。他想像十年後所有大廈的地面、牆邊都有電力供應,「不需要有牆邊插蘇了,電器不用電線,沒有限制,也不會絆倒」。

「我們做任何研究,都在想十年會後發生什麼事。電動車當年是『空前』,但過了十年都不外如是了,現在變了通俗科技。」當年研發MyCar雖然給鄭家偉冠上「港產電動車之父」美譽,但MyCar後因未獲股東繼續投資,最終賣給了美國公司。隨香港業務結束,本地售出的車在缺乏保養維修服務下陸續退役。問到可有為此而氣餒,鄭家偉堅定說:「無氣餒!」認為當年成功帶動全球電動車氣候,「全世界都好像跟我們做,可以告訴人,我們站在全世界的領先地位」。現在他仍繼續與不同車廠交流,研製全電零部件。「我們也訓練了很多人,入親我個lab,個個都識整電動車,全部去晒大廠做高級行政人員。」

當年在英國完成本科及博士研究後,鄭家偉加入當地一間航天科技公司,設計飛機、導彈、火箭炮的電能系統,到九七大限前後,香港爆發移民潮之時,他竟然選擇回流。「當時朋友跟我說,過渡時未返香港的人就會被取消香港身分,我信了,加上父母年紀都大,想回來陪他們。」給理工大學投了一封求職信,九七年獲聘用後,他一直在系裏工作至今。「教書教了咁多年,內容熟晒,將我現在研究的放到課本上都幾好,將新嘢轉換知識給學生。」他說,每天開會佔據他大部分時間,往往黃昏才有時間做自己的研究和設計。

欠相關課程 電動車研究或斷層

「我常常跟政府、大學講想增辦課程電力電子學位,但每次都唔批。」他搖頭說,過往已講過很多遍,現時街邊車房技工專業是修理機械,不懂修理電動車,「香港八十萬架車,未來全部轉電動車,需要幾多人維修保養?」他指目前全港都沒有電動車本科課程,市場有迫切需要,而訓練一個專才需要至少三至五年,「過去兩年香港突然多了八千架,三年後就沒有原廠保用,如果現在不開始訓練人,之後點算呢?」他感慨自己三年後可能將要退休,電動車研究在香港可能會斷層,「我覺得自己最適合訓練這批人,學完咁多嘢都要教人,但無得教。這幾年後最多教到十幾二十人,但他們可能轉行呢,不走學術這條路以後就沒人教」。想到研究和行業發展,他憂心說:「都有點擔心,點算呢?」