【明報專訊】一個香港青年涉嫌在台灣殺害女友拖篋棄屍後,逃回香港,觸發港府建議修訂《逃犯條例》,以一次性「個案移交安排」引渡疑犯到台灣受審。讓兇徒繩之於法,沒有人會反對,但修訂《逃犯條例》為何會引起激烈爭議?一圖讓你看清《逃犯條例》的流程,看看一個疑犯如何一步步地走向被移交的結果。附以六條問答、三個案例,呈現修訂帶來的隱患。

1.《逃犯條例》為什麼不能處理潘曉穎案?

《逃犯條例》中有「長期移交安排」及「個案形式移交安排」兩種方式,列明香港可與任何國家/地區簽訂移交協議,「中央人民政府或中華人民共和國的任何其他部分的政府除外」,因此無法將逃犯引渡到台灣。

2. 修訂《逃犯條例》,可堵塞「不包含中國」的法律漏洞?

修訂建議將「個案形式安排」修改為「可移交至全球」(除20個已與香港達成長期移交安排的國家),即包括內地與台灣。此後香港可與內地和台灣進行一次性的逃犯移交。修訂後的「個案形式安排」毋須再經立法會審議。法政匯思召集人李安然大律師強調,「漏洞」的屬性是被忽略的內容,而現時條例列明「中央人民政府或中華人民共和國的任何其他部分的政府除外」,明顯是當年的刻意決定,修訂反而除去原來的保障。他建議在排除中國的條文加上「不包括台灣」,就能令這次逃犯移交變得可行。

3. 兩地必須同時有相關罪行,且符合「可判以監禁超過1年」的條件,才能提出移交申請。修訂中,門檻提升到超過3年,不就能進一步確保干犯了嚴重罪行才有機會被引渡移交嗎?

門檻雖然提高了,但任何罪行將來都有修訂刑罰年期的可能。今天未達移交條件的罪行,將來亦有可能成為移交的原因。

4.只要不踏足中國內地,就不會干犯中國刑法?

毋須身處內地,只要犯罪行為或結果有一部分在中國境內發生都算干犯中國刑法,例如透過網絡與內地單位進行交易,而交易被報稱牽涉犯罪行為如詐騙。

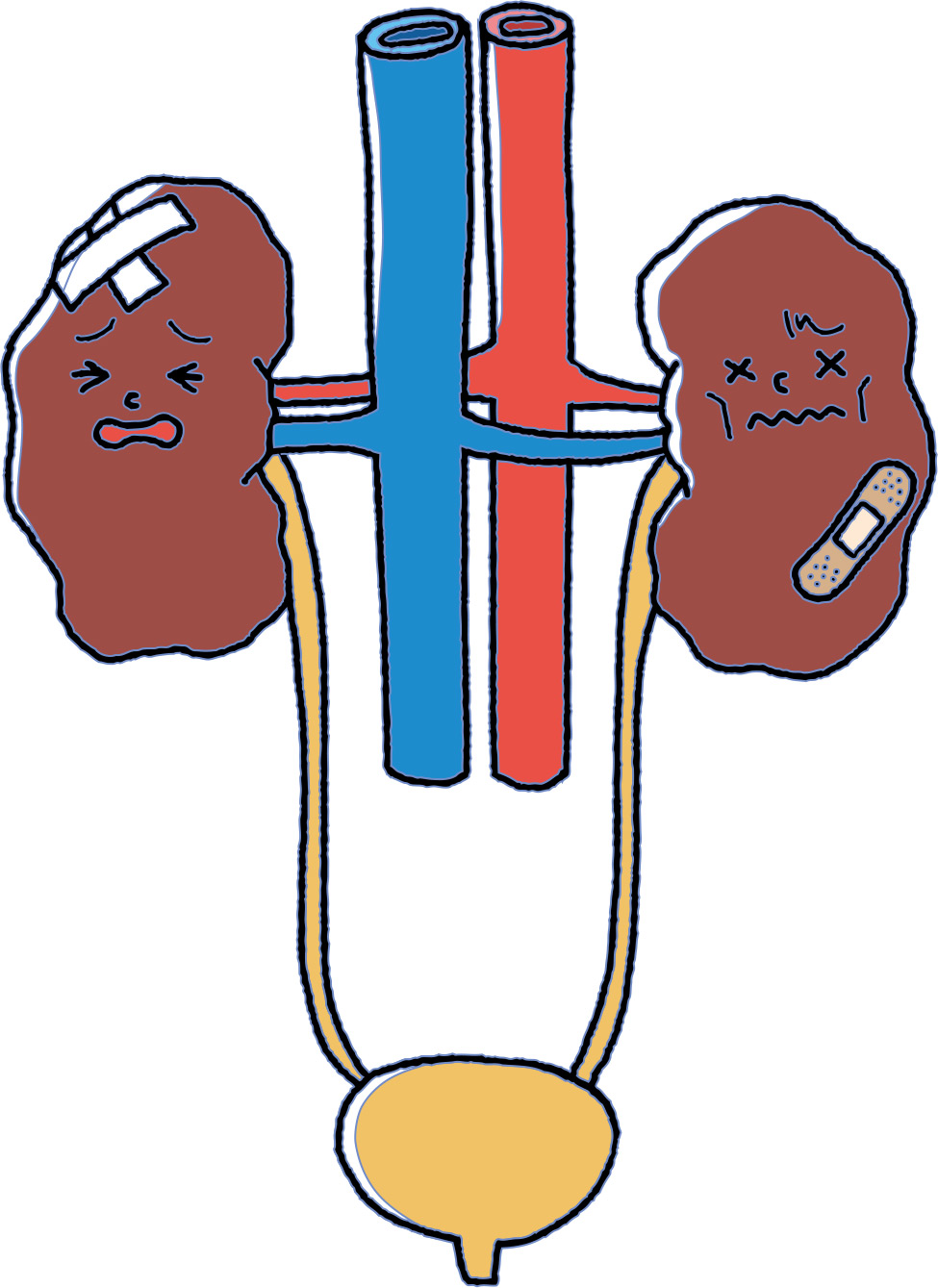

5.移交程序設多重關卡,對疑犯已提供足夠保障?

現時移交程序中,疑犯在香港法庭不能就指控提出反證,一旦指控表面證供成立,毋須「毫無合理疑點」已可被引渡,移交當地法院進行審訊。若當地司法制度不公,疑犯即使沒有得到公平審訊,仍須按當地判刑服刑。

6. 有意見擔心修訂通過後,內地可藉此引渡在港政治犯。現行程序中,法庭會判斷移交申請是否牽涉政治原因,可釋除疑慮?

若要證明引渡牽涉政治原因,疑犯需自行舉證。若龐大國家機器有意將政治罪行包裝成刑事罪行,市民憑一己之力難以舉證。

繪圖 // 黃照達

整理 // 潘曉彤

策劃 // 梁啟智(時事評論員、中文大學新聞系客席講師)、李安然大律師(法政匯思召集人)、黃照達(漫畫家、浸會大學視覺藝術院助理教授)