【明報專訊】恰好在採訪古洞前一天,一名67歲拾荒的黃婆婆,在立法會陳說長者找工作困難、遇到年齡歧視時,被羅致光局長一句「去搵勞工處」氣得淚流滿面,大概是因為那句說話的涼薄及對別人處境的「無感」。記者採訪時也跟數名七八十歲的拾荒婆婆傾偈,她們天天定時到店舖收集紙皮,辛勤工作但沒有太多自憐。

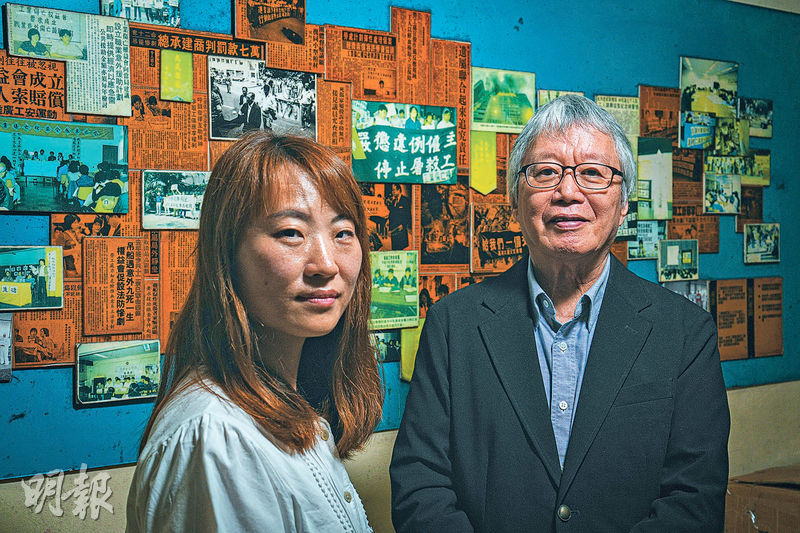

「長者拾荒常給人一種『很慘』的感覺。其實他們在辛勞中建立人際網絡,也能找到工作尊嚴與價值。所以最希望的是政府多走一兩步,改善他們的工作環境,認同他們所付出的勞力。」何琴自言,有時經過港鐵站,看見長者站在閘外良久,等待乘客帶出閘的免費報紙。「其實他們在閘外等廢紙很勞累,更可能會出現『爭紙』情况。如果港鐵可以作特別安排,設立廢紙箱並將它們放得較近閘口,會否令拾荒長者的工作輕省一些?」又或者,她嘗試在社區內創造出其他工作機會,如長者送飯給長者,或是開設社區飯堂,讓部分長者可以從中協助。

作為服務發展主任,何琴主要的工作是替計劃找funding,寫報告尋找資助。激發起她籌措款項的服務計劃,念頭往往來自日常生活的細節,如在路邊推紙皮的或是在車站閘外等待廢紙的長者。「有人說為什麼我寫proposal咁叻!其實沒什麼秘訣,但我跟那些資助機構分享服務對象的情况,讓他們感受、體驗到需要幫助者的處境。」這也是她邀請記者到古洞去探訪長者的原因。

記者口快說她很有「創意」﹙沒有把工作當「行貨」﹚,她則說:「與其說是『創意』,讓一些想法『落地』其實更重要,也是社工要做的事。」