【明報專訊】很久以前,廣場(Plaza)曾是議論政治、朗讀詩歌、講述歷史的公共空間,現代社會卻變成消費場所。六月至今的這場反修例運動,示威者一次次顛覆這類由資本主義主宰空間的使用慣性,商場廣場多次成為靜坐和示威陣地,這星期以來,更自發到場合唱「香港國歌」《願榮光歸香港》。

一向在情感表達上克制自恃的香港人,無懼走音不怕尷尬,高聲呼嚎感情直白的歌詞,更欲罷不能地重複,在歌聲中互相連結。

駱頴佳在講座中說到最近才真正領悟文化理論家Judith Butler所言身體之脆弱,「脆弱不代表受傷,而是開放你的身體,以自己的身體或情感,向不可知的他者和世界結連,將身體的界線打開,向不可知的環境探索」。「當你以身體的脆弱對抗強權,這種為弱勢的他者在公眾地方聲援、抗爭,以至集體哀慟,是一種勇於以脆弱的姿態向強權展現一種對抗、不畏懼的叛逆表現。」何以這土地淚再流,何以令眾人亦憤恨,這場運動的情感政治,值得深思。

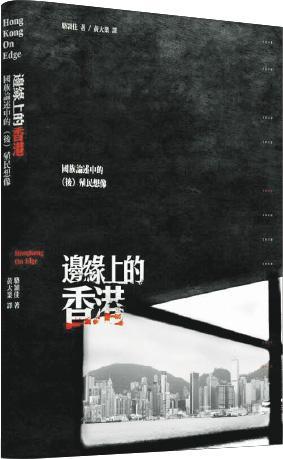

讀過駱頴佳的《邊緣上的香港:國族論述中的(後)殖民想像》,書中自我簡介的第一句便寫着「土生土長香港人」。後來因訪問,跟他成為了「臉友」,竟在街坊群組中發現了他,還是會分享街拍的那種街坊。我們沒有約在屋苑見面,在浸大人文及創作系擔任通識及文化研究課程講師的他,跟我在暑期結束的校園談起他的研究和教學。

從駱頴佳著作《邊緣上的香港》展開,才知道原來那是基於他經歷時代轉折的碩士論文增潤再寫。當年,他花了五年完成碩士學位,一九九四年到一九九九年,正好橫跨回歸。當同學們一窩蜂研究港人身分認同,他卻倒過來思考中國的國族主義者如何理解香港,香港如何被挪用、被消費,去滿足中國人不同年代的建國大業。論文從五四運動時期談起,當時的救國民族主義者譬如魯迅等,刻意描述殖民地走狗的形象,寫香港女人與外國人勾搭,說他們搞雜種,當報紙報道香港人因偷竊被外國人打,就說香港人的奴性重,「香港成為他們對『殘存』中國封建文化恐懼與失望的移情對象,強調當中的奴性和不被啟蒙」。到了毛時代,當港英政府嘗試透過強調經濟發展建立所謂香港意識,左翼文化論述則倒過來將經濟發展非神話化,《文匯報》、《大公報》出現很多「傷殘文學」,將香港人描繪成被港英政府奴役的人,在工業意外的故事裏總是被機器殘害而孤立無援。到了一九八○年代,鄧小平推行改革開放,「當時就要拆解一個矛盾,當大家都知道香港的經濟繁榮其實很得利於殖民地政府,但鄧小平的後社會主義論述又不想給credit英國人,可以如何歌頌香港的經濟?」於是透過矮化港英政府和港督能力,強調施政如何剝削,再強化鄭裕彤和李嘉誠等華人商人,以華人的民族經濟勝利詮釋香港的經濟。「簡單來說,香港從來在國族論述裏都講不到自己想講的。香港人在他們心目中是一個他者,滿足他們某些欲望,補償他們某些缺失。」

駱頴佳清楚記得當年講論會上被一名外籍老師批評他妄想,「他用了一個字,paranoid,類似恐懼症的意思,被這樣一說,條氣有點唔順,但當時年輕,覺得是『哦,我的論文可能太過神經緊張』」。駱頴佳笑說現在可能大家都在驚,但當年始終受後現代思潮影響,怕將事物二元對立。書成於雨傘運動後兩年,「我不敢說有前瞻性,只是發覺以前寫的東西都有些價值」,他並承接研究脈絡,再添一章分析回歸以來,尤其SARS後,香港的繁榮如何被中國中產用以迴避創傷和救贖身分危機(例子見於電影《港囧》角色),滿足他們扭曲、威權主義式的資本主義。

從駱頴佳的論述可見,國族並不是先天既定下來,而是在特定歷史文化處境下,建構、想像,甚至發明出來,透過各種想像和符號,在不同時期挑動國族主體的不同情感。這又為他近年對情感政治的研究興趣留下線索。「我乜鬼都教,藝術欣賞、西方思想史、城市研究、香港研究……」說到香港研究這門課,他笑言大鑊,課程設計本以本土派和民族論收結,「但今年唔可以,整個『反送中』,有好多好有趣的可以講,有一半可能要執過。」

所有人都是抗爭主體

Facebook上的駱頴佳算是活躍,經常轉發運動消息。他自稱是去吓遊行的和理非,卻不敢自居冷氣軍師,始終對自己的論述保持自覺,「我不是在前線衝,講什麼意義都不大,但作為學者,嘗試概念化,嘗試讓人看到一些現况,這會否能構成正面力量,有就固然好啦」。反修例運動發展至今三個月,他一直留意當中的情緒與情感操作。他說自己平日最喜歡穿黑衣,最近有點猶豫,「但看見那次白衣人咩色衫的人都打,就豁出去了」。見面前一天,正是爭取《香港人權及民主法案》的遊行集會,即使獲得不反對通知書,卻被提早完結,「做很多小動作。唔需要吓吓搵警察拉你,雖然佢會。都唔需要戒嚴或者緊急法令,只需做些事,製造白色恐怖,令你唔敢出街」。不過情感是一幣兩面,除用作政治操控手段,也是轉化成建立社會運動主體的關鍵,「可以成為你武裝自己,去建立自己主體性的方式」。

籌備中的新著則由資本說起,討論有關情感資本主義,計劃於數月內出版,他問記者有沒有留意暢銷書榜,「好多書教人如何管理情緒、EQ。今天的資本主義社會,好多時候都在利用人的情感能量,服務性行業要求你有禮貌,明明好不滿都要對住客人笑,福柯的說法就是規訓自己的情緒」。駱頴佳觀察到人的情感在當下社會環境只有兩種用途──在職場上壓抑自己,壓抑憤怒和疲累,然後透過消費宣泄,「即是做港豬囉」。他從背包拿出法國哲學家Garcia的一本書,「Garcia說人現在被好多情感情緒操弄,好intense,但可以嘗試擺脫它,我會以此切入點思考,這些情感本身可以好具摧毀性,但如果懂得轉化,可以成為一種倫理道德力量」。他再談到佛洛伊德所講的「力必多」政治,想探討在剝削自己的壓抑與消費的沉溺以外,有沒有其他出口,「如何channel你的情緒到一種公民情感?」

8‧31太子站警察無差別打人事件,駱頴佳看直播看得憤怒,依然細心留意留言,發現反應兩極,有人傷心惱怒,也有人感到痛快興奮,「今天所有人都作為抗爭主體,其實藍絲也包括在內。大家都是被不同情緒能量充斥,令致最後做出某種選擇」。這叫他想起美國哲學家納思邦在《從噁心到同理》提到情感反映人的價值判斷,為何某些人會對同性戀感到噁心羞恥,甚至在多元化社會依然存在種族歧視,背後除了牽涉好多政策問題,亦有關教育的欠缺——忽略了培育有同理心、關注弱勢群體的政治主體,「納思邦認為公民的培育不單是訓練建立論述,亦關乎育養同理心、同情等情感」。

憤怒與慈悲和愛

這場運動中,有些情緒不停醞釀翻滾,例如憤怒和哀慟。記者在訪問數天後,出席駱頴佳主講以哀慟倫理為題的講座。分析這場運動的情感操作,他提到憤怒其實有僭越(transgression)的能力,因此可以成為建立勇武主體的重要能源,例如違背迴避催淚彈的常理,衝前撲滅,他說自己對暴力行為的接受程度這幾個月來也有提升。想起納思邦的另一本著作《憤怒與寬恕》,書中指憤怒來自有人做出違反自己持守價值的錯誤行為,結果往往產生報復的意願,「但她沒有反對,甚至在一些訪問裏說到某些社會運動如果沒有憤怒,是不能完成的。不過她也提醒,憤怒並不能成為追求正義的必然動力,社會運動若只被憤怒驅動,以侮辱對方的方式報復只會強化暴力與仇恨」。他說在沒任何出路時,很明白憤怒與報復的必須,「甘地、馬丁路德金與曼德拉等反憤怒非暴力抗爭固然可取,但若沒有憤怒的群眾配合,其實運動又怎會成功?」「我呢啲和理非又嚟喇,我認為納思邦叫我們轉化憤怒,在長遠建立以慈悲和愛作為推動公義動力的公民社會,還是有可取之處。」譬如爭取運動中的道德高地,就能凝聚群眾,他舉例說,「反送中」遊行有很多遊行稀客,甚至一些親建制的藍絲都被政府的不義刺激而走上街。

公義沒彰顯 如何寬恕?

示威者一再重申缺一不可的五大訴求中,成立獨立調查委員會的一項,政府多次否定,身為法學家和政治哲學家的納思邦在書中討論仇恨處理,亦提到問責機制,「她覺得一個社會要處理仇恨,不可以就這樣叫他們寬恕對方。還沒有公義彰顯,叫我寬恕對方?好嬲的嘛。她研究很多種族衝突個案,最後一定要透過某些委員會解決。現在一些親建制派人會說,等大家唔嬲,才可以調查,其實是倒轉了,她的說法是,要處理了,才可能和好」。納思邦又提到無條件的恩慈比憤怒更能促進成就公義社會,駱頴佳提醒,恩慈容易被挪用為掩飾不公義的藉口,「講清楚,不是說要對政府警察慈悲,而是像Judith Butler所講,將他者的受苦轉化成自己的道德意志」。

集體哀慟感召人

雖有惱怒憤恨,傳媒亦有捕捉抗爭現場中示威者的衝擊行為,駱頴佳卻指運動不必然絕對地剛性,同時可以是一場柔性抗爭。他回憶六月至今出現過一幕幕叫人哀慟的場面:示威者為黃衣義士獻花;外國明星、政治元首也掩眼對爆眼女生表示支持;林鄭以港人「慈母」自居,觸發一班媽媽在遮打集會,很多原來不關心政治的人再不能無動於中。「斯賓諾莎在《倫理學》裏講affect,有人譯作情動力,他有句名句,affect的功能是to affect and be affected,意思是人在被他人的情感影響同時,亦以自己的情感影響他人。」「我很喜歡的文化理論家Judith Butler認為最有力量的公共空間抗爭不是上前衝,她一定是一個和理非的左膠,她覺得最能夠感召人,成為抗爭力量,是集體哀慟。」Judith Butler認為集體哀悼是公共情感的表現,情感並不那麼私人,也應該有其公共面向。在集體聚會裏,大家透過分享詩歌,一同流淚、手牽手,形成互相感染的力量。駱頴佳在新書中也有一章討論集體哀悼活動的意義,並非只是行禮如儀,「Judith Butler說生命的哀悼為何咁重要呢,因為哀悼裏湧現的不可知,往往多於可知。什麼意思呢?她用佛洛伊德的講法——當人失去一些東西時,很多時不知道真正失去的是什麼,但倒過來當你思考自己失落了什麼,譬如你在『反送中』運動,有戰友受傷,或者有人死,不可以繼續和你走下去,這份失落反過來會令人思考自己在這場運動中,甚至存在的意義」。

容讓脆弱受苦者不感孤單

他想起上周有組成人鏈中學生向路過的他鞠躬,「我都眼淺,後來才想起,應該給他們豎拇指。我會想,如果我讀中學時發生這些事,我會不會也這樣做呢。又要頂得住校長、學校,加上何君堯又說要來學校巡……所以不要輕看哀悼,如果認真投入地參與,可以成為你自我覺醒的過程,甚至讓你從一個自我中心的主體,變成一個他者導向的道德主體,這是倫理主體的建立,中國的說法是,你會變成仁者」。這是為何某些極權政府總要防範這類溫和的公開悼念,例如每年天安門母親拜祭時都有武警在旁,反對的不止是儀式本身,而是哀悼所生產的「危險」的「政治情動力」。一同以脆弱的肉身暴露在危機下,佔據的空間和擁在一起的情感,能容讓脆弱的受苦者感到認同和受支援,參與的人也可藉此體會有你有我的共同情感。

截稿晚上,記者在電腦屏幕前焦急地整理這篇訪問,在社交平台上看見駱頴佳分享樓下商場大合唱現場情况,街坊如何在歌詞中記認自己作為「同行兒女」的身分。初見面時,街坊駱頴佳問過我,每晚十點有沒有嗌,這一夜我豎起耳朵,留意正好住在對面的他有沒有傳來一聲「加油」,才發現在晚星墜落的徬徨午夜,迷霧裏最遠處雖沒有吹來號角聲,但每晚各區的這些微弱叫喊,暴露在充滿未知的尷尬空洞中正等待和應,尋求同在的連結。