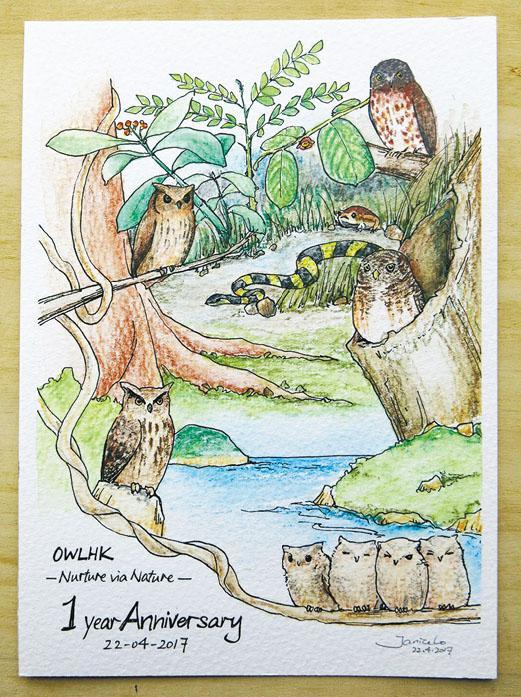

【明報專訊】反送中運動愈演愈烈,但生活值得我們關注和努力的,又何止仇恨和撕裂?視而不見但「殺到埋身」的有巴西大火,2019年巴西雨林大火有8萬多宗,熱愛繪畫的勞丕禮(Janice)說,世界另一面雨林大火,但我們卻照樣唞氣照樣排碳……2016年Janice和3名大學師兄弟創立香港戶外生態教育協會(OWLHK),如今她是策劃和活動導師,推動環境教育,她以自身經驗,鼓勵學員繪畫減壓和休息,記錄大自然同時了解物種生態如何息息相關。

香港戶外生態教育協會是勞丕禮(Janice)和同門師兄弟4人合創的組織,主線推動環境教育——那究竟是指環保、科學、保育、大自然教育,還是什麼呢?單從名字聽來,人家應該會以為又多了一個新鮮出爐的生態旅行或回收機構。

勞丕禮,有着特別的姓和名字,她說是族譜排到丕,丕字解「大也」,大禮也很有意思,但她個子瘦削,中等高度,不像一個通山跑在森林中研究的人,然而她說話鏗鏘有力,且頭頭是道。她笑說:「你唔明,我就講到你明!以前的我不太愛說話,而且自信不足。你見到現在的我,很懂講解,對專業人士我用多些專業知識,師奶就用多一些比喻,學生會用多一些故事。這都是因為父親,他算是我的啟蒙老師。他是一位醫生,回家時常分享和病人解釋病情的經過,由病人不明解釋到清楚,這種語言能力逐漸也感染了我,而過去的鍛煉也給我動力。」2011年她從香港大學畢業,主修「生態學及生物多樣性」學科,畢業後立即投入「全球森林觀測研究」,研究香港樹木的碳儲存量,她說自己從這片大埔滘森林走來,也從近年環境教育走來,給予她很大的鍛煉,變得自信和健談。

「環境教育,是跨不同學科的知識,除了科學、地理和生態,也會探討倫理及社會科學等,例如巴西雨林和我們的生活,不是沒有關係,而是有很複雜的關係,我們應如何和這種關係和睦相處……」聽起來好像很深!若查維基百科,環境教育(Environmental Education)就更深了:是一種試圖以教育根本解決環境問題,以促進環境可持續的教育方法。

Janice說:「我們會透過戶外活動,推動生態及環境教育,其實不少都是城市活動,例如剛做完的活動是在公園觀蟻,也有在公園認樹認鳥,也有如桌上紙板遊戲等活動,取身邊材料直接教大家,自己做實驗,自己觀察。」那和生態旅行重疊還是有什麼不同?「你去認鳥來做什麼?扮型仔?對呀,我到處識講這是什麼植物,朋友都話我叻,一齊欣賞和開心一下,無壞。但你捉一隻昆蟲,你看牠的眼還是嘴?我們不是認完植物就算。狹義來看,你可以知道鳥和樹木的生活,去街市也知什麼植物能不能食,好不好食,但宏觀來看,是公民科學,雖然我們有這麼多專家,但他們不是一年365日看着你身邊環境,你若能學識如何看,在生活中看着牠們變化,透過你的認識,再來看人與牠們的相處關係,也可以改善環境。好像樹木與人一樣會成長,要理解不同品種的特性,預留足夠空間予樹木生長,做好管理措施。樹木不是死物,只是生長得較慢的生物,都會隨時間變化。」

巴西雨林大火 影響全球碳存量

那儲存在巴西雨林中的碳,怎樣轉換成地球大城市生活所需?記者請Janice以簡單方法解釋,她真的深入淺出,人人能明:「最簡單的是,我們的碳排放由巴西的雨林幫手吸收了。舉個例我們吃的朱古力,是他們砍了樹林種植可可豆而來;巴西燒了的森林,這一刻好像對你沒什麼,大家吸入的空氣也一樣,然而燒了一塊,要多少年才可以回復呢?這就減少了全球樹木內的碳存量。」

Janice說,如果覺得想像熱帶雨林太遙遠,那去想冰川吧!我們住在海邊城市,冰川融化少許,我們打風時的浪便會高了,「若打風扯高一米浪,市民都會叫晒救命,城市也會水浸了!」Janice就在海濱旁邊解釋。記者約她訪問的地點正是尖沙嘴星光花園,看着海談着環境科學,巴西的雨林大火,一下子好像如海邊的水那麼近:「很多朋友都話我,用個膠杯都諗咁多,一分鐘就飲完啦,那我反問,我們用得最多的飲管呢?你今天飲過的飲管,我諗你輪迴轉世三次,這條飲管仍埋在地下。簡單來說,巴西的熱帶雨林碳存量在減慢全球暖化上舉足輕重;香港人食的也是外國給我們,我們吸的氣,也不是香港自己供應給我們,都是靠雨林幫忙我們轉換……」

為樹木度腰圍 研究生存環境

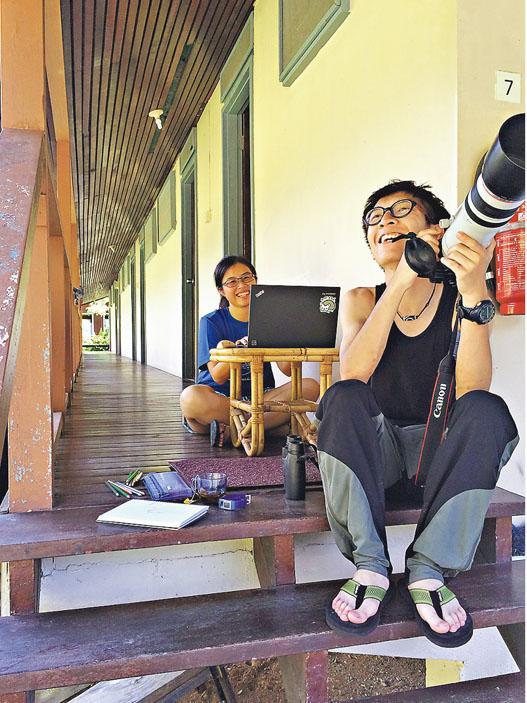

2012至2015年間,Janice和港大同門師兄弟(後來成為OWLHK的創辦人)一起參與香港樹木的碳存量研究,那次他們可以認識香港的樹林植被和大大小小的生物和樹種:「項目要調查20公頃面積內生長的樹木,是一個全球項目,聯同東南亞一起做。香港是第一次做,要和樹木度腰圍,凡是粗過手指大小的樹都要度。」度腰圍可以了解香港的樹木生存環境,吸多了碳還是少了碳,很有趣。度哪個部位?原來也似人的腰圍,要度離地1.3米的位置,把樹的高度和腰圍、樹種和生存位置整合,以特定公式計算。她笑笑說:「猶如人的脂肪磅啊,可以計到你的脂肪,這個(度腰圍)則去看每種樹存了多少碳,隔5年再去研究,再和東南亞及其他地方比較。」

那段時間,她沒穿過裙子,因為雙腳會給樹枝和芒草𠝹花:「我們是每一棵都要度,就算見叢林中只有一棵樹,都要鑽入去量度,同時也了解大埔滘的生物多樣性,內裏的眾多不同昆蟲。那段時間,我一回到家,等阿媽煮飯那半小時,都會累到睡着!」

從大學一路走到大埔滘,Janice愈來愈覺生物和大自然的趣味:「當嘗試理解這個環境,思考在這個環境如何做科學實驗,你會發覺一件事——就是其不可控制。研究生態要接受的是很多東西都不能控制,反而是自己如何配合,尋找我們想知道的東西。人只是環境的一部分,要接受找不到答案,為何環境會生長成這樣。轉個方法去想,接受環境本身就是這樣。」她也鼓勵學員透過筆記、攝影和繪畫記錄大自然,她自己也是這樣加深對物種和環境的了解。「透過畫畫這個過程,你看到很多物種的細節,和其他物種不同;畫畫也可減壓,也可停下讓人休息。」

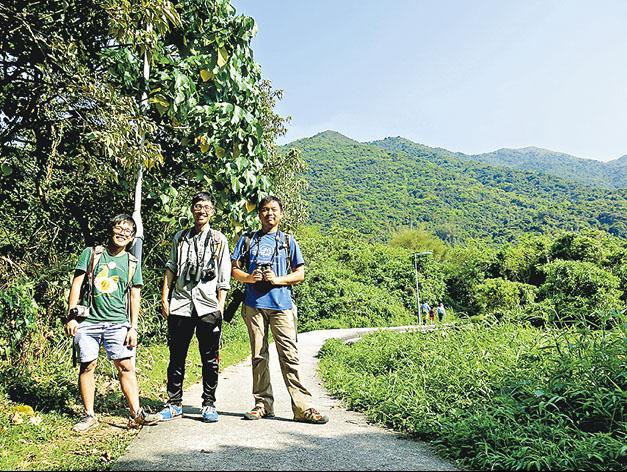

新界20公頃樹木的紀錄,成了Janice和同門師兄弟推動香港環境教育的前奏,然後成立非牟利機構,1年後獲政府環境及自然保育基金資助。OWLHK再走下去會怎樣?她滿有信心地笑說:「我們的出路是希望環境教育專業化。OWL這貓頭鷹代表我們專業的知識,對自然生態的關注以及我們對知識傳授的重視。」難怪Janice給記者看她的水彩及木顏色畫,有貓頭鷹、蛇、鳥、青蛙和花草,但最多畫的就是貓頭鷹!

■ 給香港的話

「種子沒有選擇在怎樣的地方生長,卻會努力長大,開花結果,等待你發現。你喜歡,可以來欣賞;不喜歡,就留給別人發現的機會。」

■Profile

勞丕禮(Janice)

香港戶外生態教育協會(OWLHK)非牟利機構創辦人之一,國際樹木學會註冊樹藝師,香港大學哲學碩士(探討如何以伙伴合作形式達至成功的自然保育項目)。2016年與港大「生態學及生物多樣性」學科師兄弟劉特銓博士、馬昀祺博士和沈鼎榮,創立OWLHK,以戶外教育推動香港生態保育和環境教育,初時透過自己資金及為學校設計課程和活動等收入支持營運,2017年獲得環保基金資助部分計劃。現為OWLHK策劃及導師,曾於本港森林研究及建立生物多樣性資料庫擔任普查工作,令她有機會近距離接觸及了解本地植被和野生生物,帶領不同團體、大學生和中學生認識本港植物以及前往肯尼亞和坦桑尼亞等地考察生態。喜歡繪畫、觀察生態及遠足,鼓勵大家透過繪畫、筆記及攝影記錄大自然。