【明報專訊】香港行山徑總長度達500公里,其中最為港人熟悉的麥理浩徑,到今年10月剛好是啟用40周年,一連串慶祝活動將會舉行。但在行山人士眼中,麥徑其實已遍體鱗傷,水土流失嚴重,冲蝕溝猶如一道道受感染的傷口,正在日漸腐爛和擴大。漁護署雖已派員搶救,但效率遠遠落後於損壞速度,要保護自然山徑,自救呼聲已在民間響起。

本地慈善環保團體綠惜地球(The Green Earth)將會在10月大搞「香港山徑日」暨麥理浩徑生日會,除了展示麥徑的歷史圖片、舉辦攝影比賽,其中一項重要活動,是邀請了漁農自然護理署維修山徑的退休師傅,以及提倡以人手方法維修山徑的台灣千里步道協會專家,一同示範如何以天然方法維修山徑。

石屎化加劇水土流失 致冲蝕溝

本身是越野跑愛好者的綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙指出,SARS事件後,行山變成港人其中一項最熱中的運動;加上近幾年愈來愈多越野賽事舉辦,大大增加山徑的使用率,「特別是最多人使用的麥徑,部分路段如雞公山、昂平的水土流失非常嚴重,冲蝕溝的出現不單破壞大自然,更會增加市民受傷風險,絕對有需要修復山徑」。

以往政府部門如漁護署、民政事務處在維修山徑時,都傾向優先選用石屎、石板等人工物料,因為維修時間短,而且老一輩的技工已退休,導致人手修復山徑的手藝失傳。越野跑手曾小強及其他熱愛自然山徑的人,便在3年前成立郊遊徑石屎化關注小組,讓公眾了解以石屎修葺山徑並非理想方法。「以石屎或石板維修山徑,弊端是水泥會阻隔雨水滲入泥土,下雨時便增加石屎徑兩旁的水流量及衝擊力,加劇水土流失而形成冲蝕溝,長遠更會將石屎徑底下的泥土掏走。」曾小強說現時不少石屎路面已出現崩塌,可見這方法無助解決山徑損壞。另一方面,石屎山徑不見得較安全,因為下雨後的積水會令表面更跣更滑,而堅硬的路面亦會增加行山人士膝蓋的負擔,無論在保護環境或行山安全問題上,都應考慮其他方法去維修山徑。

掌握損壞因素 以天然材料修葺

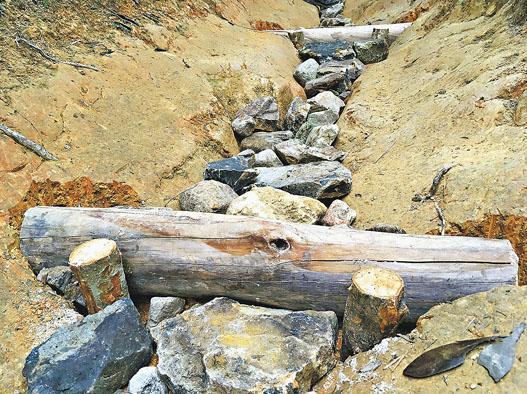

經過網友大量提供外國政府以天然方法維修山徑的資料,並向環境科學、建築工程、山徑維修等方面的專家請教後,曾小強說關注小組認同修復山徑,必須先了解引致該段山徑損壞的環境因素,再以最天然的方法修葺山徑,例如以附近的石塊、木材作為修葺材料,才能有效解決山徑損毁的問題。關注組其後多次約見政府部門,提交山徑去石屎化的研究報告,終於落實於部分使用率高而又損毁嚴重的山徑上試驗,例如大帽山四方山涼亭前、雞公山、馬鞍山昂平營地前的山徑等。目前,政府有關部門及公眾對這些已修葺的山徑均有良好評價,不單獲漁護署支持,曾小強透露民政事務處管轄的山徑路段,亦有望在明年初開始試驗,作為日後其他修路工程的先導參考。

培訓義工 維修理論與實踐並重

天然維修山徑方法的呼聲雖然日漸響亮,漁護署亦會不定期招募義工協助維修山徑,但鄭茹蕙提醒,一次性的義工服務並無法令活動變得「可持續」,「在活動期間,義工大部分時間僅投入體力,雖然已加強漁護署職員修復山徑的效率,但就未必能清楚了解山徑管理的概念」。她表示,綠惜地球在去年獲環境及自然保育基金資助,開展了「環保基金共築可持續遠足山徑——無痕山林教育計劃」,舉辦一連串講座、導賞活動,以及為「自己山徑自己修」義工培訓計劃,招募了60個學員。

「計劃內容結合了一天室內理論及兩天實地維修,同時亦鼓勵學員出席實地視察活動,進一步加深維修山徑的理論。」鄭茹蕙指第一期計劃已完成,不少參與的學員事後亦經常出席漁護署的義工維修活動,協助漁護署專家向其他義工講解管理山徑的概念,期望長遠能建立一支具備知識及技術的義工維修團隊,提升修復山徑的效率。

維修不簡單 石級穩固有技巧

行山路線資訊網站「綠洲Oasistrek」的Teddy,亦是完成「自己山徑自己修」課程的學員之一,「我由2002年開始行山,因為鍾意行山,所以開設網站介紹行山路線與人分享」。他稱以往雖然也留意到山徑損毁問題,但從沒認真思考應如何修復,「直至有一年行過船灣淡水湖郊遊徑附近一段俗稱『跌死狗』的路段,發現原本的泥路變成石屎板,開始有些抗拒,覺得山徑多了一條疤痕」。

Teddy說後來問題愈來愈嚴重,而且經修復的山徑很快又再破損,便意識到這些方法並不理想,「留意到關注組提出的理念,自己亦開始上網搜尋其他外國資訊,漸漸認同天然維修山徑的理念,便報名參加義工活動,但就覺得內容不夠深入」。參加「自己山徑自己修」課程後,他才真正理解修路絕不簡單,「除了學習不同的維修方法,更重要是掌握山徑損毁的原因,例如到底是什麼問題導致水土流失或水浸,要到現場視察該段山徑的水流方向,以決定如何疏導水流;又要尋找附近有什麼天然材料可供維修,維修的方法是做石級抑或整平斜坡,這些問題都要預先考慮,並非純粹移石搬木」。

他以做石級為例,一般人以為只要將石頭平整一面朝上放即可,「但原來要將石頭的重心移至上坡方向,否則石頭很易滾下山坡;再根據石底輪廓在泥土挖出相同形狀,放置石頭後並以碎石填補縫隙,之後才可以鋪泥填平,這樣才可確保石級安全穩妥」。Teddy說修復山徑進度非常慢,以「自己山徑自己修」課程為例,即使連續兩天有接近60個學員出席,協助修復馬鞍山麥徑昂平一段損毁嚴重的山徑,也只能完成約50米距離,「相信要等到日後訓練出更多資深義工,才有可能加快進度」。

■保護山徑 人人有責

曾小強說,行山人士就算沒打算參加修復計劃,都可改變自己的行山習慣,有助減慢山徑損壞。