【明報專訊】政府公布十項民生措施,包括研究推行劏房租務管制。租金下跌是否真的可以改善劏房居民的生活?

研究深圳城中村和香港劏房多年的香港大學建築學系副教授杜鵑認為,如果未有深入了解劏房住戶的生活方式,就假設「你能給的生活比他們現在更好,我覺得這個假設比較危險,因為人和人不一樣」。

因此,她深信最好的房屋政策是能夠提供多樣性的選擇,讓人們自由選擇住在哪裏,而非被逼,「因為人性都是這樣,如果你沒有選擇,你被迫在一個地方,那裏不是一個家,是一個監獄,對吧」。

深圳城中村 非拆不可?

杜鵑捧着一疊書本與資料,身穿全黑套裝,盤着髮髻幹練地走來,吸引記者視線的是她的紅唇,與那對隨步伐搖曳的珍珠耳環。她的英文比中文流利。出生於山東,小學時隨父母移民美國,在普林斯頓大學獲得建築學碩士學位。她說在美國,十六歲就要選科,當時什麼都不懂,本着對世界的好奇和求知欲進入建築學系,又因為好勝,堅持讀完學位,「讀建築好艱苦,第一個學期是四百個學生,四年後畢業只剩八十個」。

畢業後在巴黎、北京、上海、美國等地做建築師十年,興建過不同類型的大樓。二○○五年第一次到訪深圳,獲邀成為首屆「深圳城市建築雙年展」助理策展人,沒想到在這個陌生城市,竟找到一份久違的熟悉感——深圳城中村令她感受到小時候在山東胡同裏生活的氣息。「我對城中村一開始是好奇和好感,因為我是小時候八○年代離開中國去美國,我再次回到中國,已經是二○○○年,中國產生了巨大變化。」她說與人們表述的深圳由一個小漁村一下子變成發達、現代大都市不同,她從城中村見到這裏其實是一個由很多文化、歷史、故事疊加起來的複雜城市。

城中村不是「邊緣」存在

二○○五年,深圳市政府宣布要在五年內拆除所有城中村,杜鵑當時覺得非常不妥,因為深圳有超過三百個城中村,居住了整個城市約50%人口。「所以城中村並不是一個很marginal(邊緣)的存在,甚至是一個最主流的存在」。

最近她出版了新書《深圳實驗》(The Shenzhen Experiment),發表這十五年間在深圳城中村的研究發現。她發現逾半城中村的住宅環境並不算差,只有約一成是不能住人的危房,其餘則可以透過改造提升居住環境。她主張保留城中村,「深圳市和城中村不是兩個物體,而是共同存在,是缺一不可的。如果這個城市沒有了城中村的支持,就喪失一半人的居住環境」。深圳政府自二○一八年開始改變態度,從決意將城中村推倒重來,轉變為局部提升和綜合整治的大方向。

香港劏房 改造始於家具

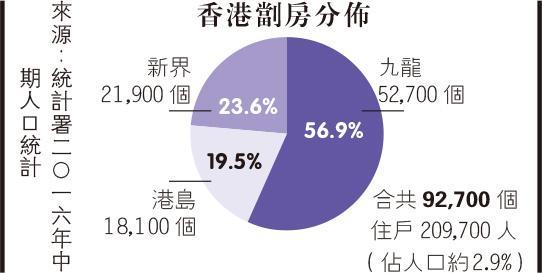

據二○一六年統計署中期人口統計,全港有20.97萬人居於劏房,佔人口約2.9%。

二○一五年,杜鵑開始研究香港劏房,當時香港大學正進行輔助社區建設計劃,香港明愛與她接觸,希望建築系師生為香港仔劏房居民提供小物件,例如是閱讀燈或書桌,改善他們的生活質素。於是,杜鵑在三年間帶領六十個學生進行「共建家園(Home Improvement)」計劃,先通過問卷和採訪了解居民想法和需求,並為三十個劏房戶改善生活空間。

她分享了一個「既是最不成功,亦是最成功的個案」。一個香港仔唐樓單位,被分割成十三個房間,一對夫妻和讀初中的女兒住在大樓的轉彎位置。雖然屋內有多個窗戶,但由於睡牀放在窗邊,因此需要用報紙密封窗戶遮光,屋內雜物亦被堆放在牀上。沒有書桌,女兒需要坐在牀上做功課(很多住在劏房裏的小孩子都出現駝背)。

杜鵑和學生為這個家庭設計了一個多功能窗台,三個長身木架,既是書桌,又是收納層架,可以妥善存放書籍、衣服與雜物。而且備有窗簾,使用丹麥製造、編織上細金屬線的防紫外線窗簾布料,隔熱而透光。由於牆身有弧度,因此窗台每一個連接位都設有弧度,令窗台可以緊貼牆身。他們說服這家人改變生活空間,丟掉一半舊盒子,將雜物整齊收納在窗邊,兩張睡牀放在門旁,成為他們的自由活動空間。

新家更狹小 靈活組裝窗台

可惜的是在窗台安裝前一周,家庭收到業主通知,要求在十天內搬走,因為他們所住的唐樓整幢要被拆卸重建。最後,一家三口在原址住了約兩個月時間,在搬家後又將窗台重新組裝使用,因為新屋空間比舊屋更小,所以無法放置三個窗台,只組裝兩個。一個是收納台,一個是書桌。「這個設計最重要、亦是最容易讓人忽視的一點,就是可移動的更新(movable improvement),讓這個家庭可以選擇性保留、選擇性組裝,家俬成為他們生活的一部分,而不是房子的永久性部分。大家總覺得設計師是設計房屋的,其實我們是設計空間呢。」

另一個劏房家庭,是一個單親媽媽帶着十七歲兒子和十五歲女兒,住在五十呎的劏房。原本只容得下一張碌架牀,媽媽只能睡在地上或和女兒擠在一起。於是杜鵑和學生量身設計一個三層牀,精確地確保所有結構和配件既安全,又最細、最薄、最堅固,「就是這麼簡單,但是花了六個月時間設計,因為居住的空間很小,走廊亦很狹小,因此每個組件都要在外面預製好,再送到屋內組裝,每一個部分都要考慮周全」。

她認為好的住宅雖然有很多層面,但最基本是讓每一個人都有自己的休息時間和空間,擁有自己的一席之地。「一些很窮困的國家可能有bed share(分享牀位),我們怎麼能容許在香港出現?」

共居單位 寧共用廚廁 不共享雪櫃

除此之外,杜鵑又與社區組織協會合作打造共居空間,將土瓜灣一個劏房改造為兩個家庭的共居單位「喜家社區房屋」。設計巧妙之處在於細節,例如可以容得下兩個雪櫃的客廳,「經過我們的研究,住在一起的家庭,寧願共享廁所、廚房,也不願意共享冰箱。所以我們想通過這種設計的小細節,協助這兩個家庭和睦。」。

而這兩個家庭的睡牀與窗戶都保持距離,她發現大多數香港住宅都將睡牀放在窗邊,但由於大多數劏房都在鬧市中,街外嘈吵、燈光明亮,而且與對面樓宇太接近,缺乏私隱,因此住戶經常拉起窗簾或鋪紙,將一個原本有陽光和通風的空間變成無光無風。

在新設計下,房內除了有睡眠空間,窗前還有一個私人的、獨立的活動空間,可以放置電視機、沙發或書桌,「一般的劏房只能夠放下一張牀,沒有學習空間和休息空間,現在如果這個家庭想要自己的小社交,可以關上門;又可以出來客廳和別家吃飯」。

他們也打造了一個大角嘴露宿者之家「友家宿舍」,在單位放置六個獨立小房間,每個房間是兩米乘兩米的空間,除了牀位還有書桌,降低層板高度減少壓迫感,同時盡量給予他們私密空間,不用二十四小時都活在別人的眼球之下。

劏房與城中村的異同

杜鵑帶學生深入考察後,深深感到大部分深圳城中村的居住環境都比香港劏房好得多。而兩者既有相同也有相異之處,相同的是兩者都是自下而上的非正規住屋,出現的原因都是基於城市內正規住屋途徑,包括政府提供房屋或私樓的供應無法應付需求。「對我來說,深圳城中村和香港劏房某種程度都是政策者、規劃者不想讓人知道或不想讓人看到的地方,但是更有智慧的政策者應該要更深層地去了解這個城市裏面的非正規現象,你才知道正規政策或規劃出了什麼問題。」

而兩者不同的是,住在城中村允許人們有向上流動的機會,但居於劏房卻不然。「我一直在研究深圳城中村和香港劏房,但我不是在歌頌它們,也不希望人們繼續將它們污名化。不歌頌它們是因為一個人如果有選擇,他不會選擇住在那裏,我指的是大多數人。當然我這十幾年的研究亦認識和接觸了一部分人是選擇住在城中村或劏房裏,他們的選擇都對我有很大的啟發。」例如在城中村踫到很多年輕小夫妻,他們如果住在城中村五年,省下的房租足夠支付小公寓的首期,城中村給予他們渠道,在經濟和社會層面上向上流動。但如果在香港,在市區劏房住十年,省下的金錢仍然很難購買房子,除非你住在新界或偏僻地區的劏房或者有可能。

「我亦遇過住在劏房的家庭,夫妻工資加起來是可以住更好的房子,但他們還是住在劏房,因為離孩子的小學更近,還可以上更好的小學,這是一個家庭的選擇。」人們總是覺得劏房很小很窄,但真的有人寧願住在劏房,亦不願意住非常遠、每天要花四個小時來回上班的地方,因為他們的工作時間已經超出正常工作時間,如果再花四小時來回,就沒有時間留給家人。

劏房居民 積極支配人生

總結這十五年對非正規房屋的研究,她發現能夠讓人在一個城市裏,擁有自己的選擇,對他們自己的人生能夠有一點影響和支配,是很重要的一件事情。「我學到的是住在劏房的人不是我們想像的那種,非常消極。相反的,我發現很多住在劏房的人,比我認識的很多人更積極。因為他有一個動力,有一個需求,他正在很積極地去支配他的時間、他的資源、他的鄰里關係。」因此,她將這幾年對香港劏房研究稱為housing of last resort,中文就是「無可再退的住宅選擇」,「它不是我的第一選擇,但它至少可以讓我容身」。

「7k for a house like a cell and you really think we out here scared of jail.」(月租$7000一間細屋,你真的認為我們出來會怕被捕入獄?)在這場反修例運動之中,有示威者在黃大仙龍翔道,塗鴉噴上這句無比殘酷而真實的香港現况。活在這樣的香港,年輕人要如何看到希望?

杜鵑說不覺得自己有資格坐在冷氣房中「教導」年輕人什麼,但通過她的研究,她覺得可以給予年輕人希望的一點,就是「人類的歷史、中國的歷史、香港的歷史告訴我們,一個社會一定會改變,沒有任何一個機構、一個組織、一個制度可以完全不變的」。因此只要還懷抱希望,就有可能見到世界改變。

《星期日生活》將連載杜鵑師生的劏房改造設計圖報道,敬請期待。