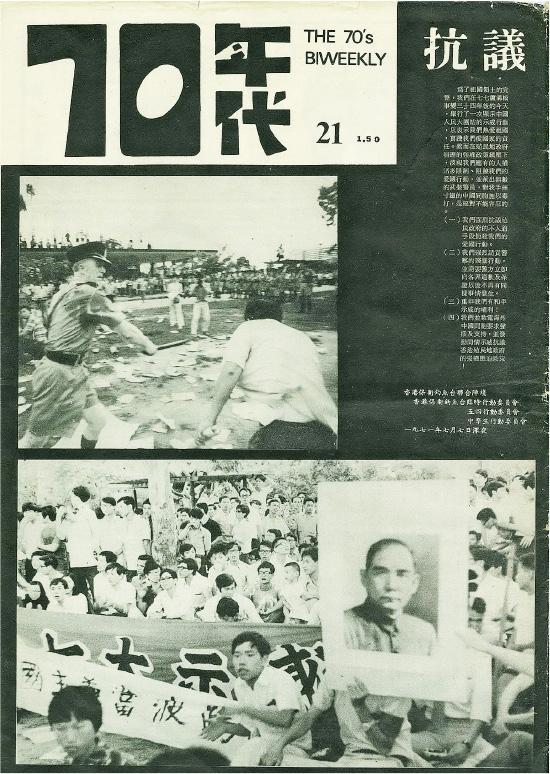

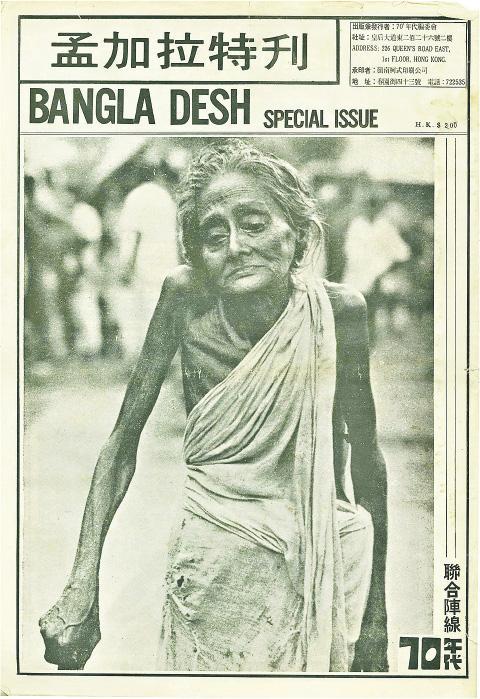

【明報專訊】一本在1970年代初誕生的雜誌,命名為《70 年代雙週刊》(The 70's Biweekly)(下稱《70年代》)。說是雙周刊,由1970年1月至1973年7月,42個月時光總共才出版29期,但過了半世紀,這本脫期是常事的雜誌仍烙在知道它的人心中,文化評論人何阿嵐說:「看得愈多,會發覺一本雜誌不只是一本雜誌,愈挖愈深,返唔到轉頭。」在他與Mike Kwan、阿朗這一代青年眼中,關於香港的過去,這塊瘋狂的拼圖輪廓仍未清晰,而他們為了當下想要補上。自去年6月爆發新一場社會運動,3人從《70年代》的自由奔放裏感到更強的時代呼應,決定發起眾籌展開採訪計劃。