【明報專訊】同在香港,有一群人已絕食逾一個月,為了掙脫不合理的囚牢,fight for freedom。但報章上關於他們的報道少之又少,全城高度抗疫的這星期,他們的生命無奈被排除在許多人的視線之外。

甘浩望神父(甘仔)與他們同行。甘仔在完成50小時絕食的兩日後,如常回到葵芳工廈「居留權大學」的暫址。班上竄出一個上廁所的學生,返回課室時,帶門外找不着門牌的記者進去。窄長的單位盡頭有白板與一些枱櫈,還有幾乎滿座的學生。甘仔蓋上他的日記本,抬頭眨眨眼,精神得很,拿來一盒賀年禮盒裝的巧克力和果汁招待。他說自己絕食過後的第一餐吃了粥,已差不多恢復過來。

甘仔多年來參與過許多場絕食,走到弱勢之中,與人同行。他懷抱「為人民服務」的理想來到香港,北上中國,一直到今天,他心中仍然有一個理想的共產世界,折射着天國的模樣。

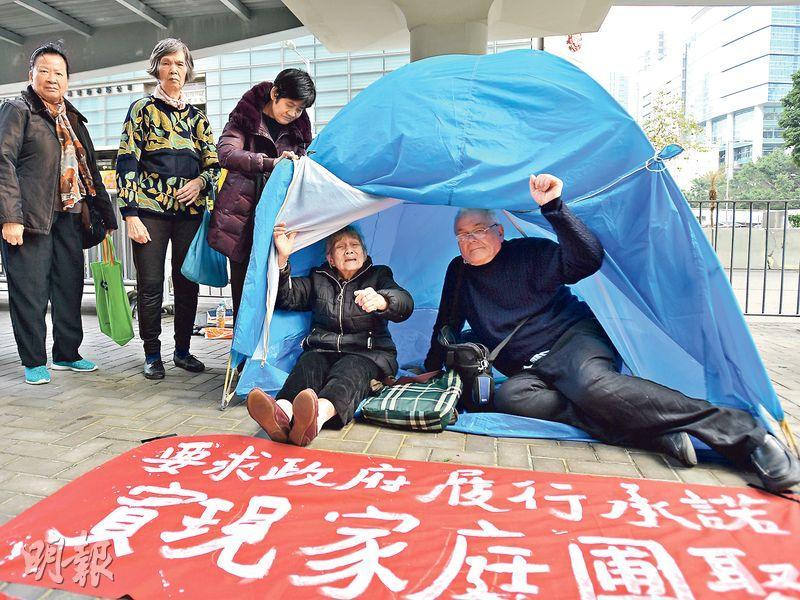

絕食爭取廢除羈留「黑獄」

青山灣入境事務中心(CIC)羈留人士自6月底發起絕食行動,甘浩望神父在本月初加入聲援,絕食帶備隨身物品不多,行裝裏有他的精神食糧——教宗寫的書,以及他自己的日記。那幾天,因為斷斷續續有人探望支援,他感覺時間過得很快,肚子已不像他記憶中1986年第一次絕食時那樣不適應,甚至神智比平常更清醒和集中——說因為絕食時身體只有一個清晰目標——「Freedom now——」絕食的每一天,他都與其他聲援者舉起黑布白字橫額,向牆內高呼這句口號。當電台節目《Hour of Love》的主持Brother Bruce在大氣電波朗讀聲援者的公開聲明,甘仔一邊聽着廣播,一邊聽到了羈留人士在大樓內因為聽到收音機而發出的呼號。

前身是域多利監獄羈留中心的CIC於2005年正式啟用,首5年由懲教署管理,2010年起由入境事務處接手,裏面羈留的人,一些正在等候獲批「行街紙」、以香港為中轉站申請難民庇護資格,一些簽證到期正等候遣返,但羈留的時間並沒明確標準。

環境「衰過監獄」 難民釋放無期

「他們都唔太識搞羈留所,個情况愈來愈差。」甘仔皺眉,形容裏面「衰過監獄好多」,「他們要用一支牙刷洗廁所,畀佢哋咁細嘅番梘,一個成年人點清潔?醫生是男人,女人入來都要對佢除衫檢查。啲madam阿sir對他們態度好差,要水飲,他們自己做規矩,規矩還規矩,不要太難為人啦」。

絕食行動的目標,是爭取廢除這羈留「黑獄」,「無意思嘅,無咩國家有呢個CIC,一個仲衰過普通監獄嘅監獄。咁樣係為乜嘢嘅?如果你想好似嗰時爭取居留權啲人,拉佢咪即刻遞走,咁你要負責任,使乜嘢要佢坐好衰嘅監獄?」CIC內的羈留人士,一部分是犯事服刑完畢的釋囚。甘仔認識其中一名來自印度的難民,他在香港艱難生活,一次在2016年犯事,服滿兩年刑期後被轉送至CIC繼續羈留。在香港已結了婚的他也不願返回印度,甘仔說,入境處一直以「對社會有威脅」不將他釋放,至今他在裏面已待了另一個兩年。這名難民就是發起這次絕食行動的人之一。

「咁嘅思想(都得)?一個人會變嘛,已經坐完監,使乜你鎖住佢?如果佢再犯罪,咪再坐監。我哋都唔明點解入境處有咁大權力,仲多過法官。」入境處羈留權力有多大?翻查《入境條例》,第37ZK條明文列明:「在不局限本條例賦予的任何其他權力的原則下,可根據入境事務處處長、入境事務處副處長或入境事務處任何助理處長的權限羈留聲請人,以等候其酷刑聲請的最終裁定。」意即,入境處有權無限期羈留酷刑聲請者。

寫歌唱出難民家庭慘况

甘仔說,被囚禁在CIC的人,最叫他們痛苦的,是他們的家庭狀况。

「Alicia is the daughter , the daughter of Shifa!

And we received the gift, and we received it with both hands,

And we received the gift with a lot of thanks

The gift that you cannot compare with the other gifts, you can't compare it!」

這首歌寫在2015年,由甘仔作曲,填詞人是一名難民。歌中主角Alicia是個小女孩,媽媽是來自烏干達的難民Shifa。在Shifa犯事後服刑期間,女兒Alicia暫時被送到保良局。5年前,甘仔接受我們訪問時也曾唱出此歌,當時社會福利署以Shifa曾犯事、無能力照顧女兒為由,正安排將Alicia交予其他家庭撫養,歌詞一句一句唱着女兒對媽媽何等珍貴。當Shifa已離開了監獄和及後被移送到CIC,重見天日時,5年後的今天,女兒卻已被判給一個印度家庭。這幾年間,甘仔一直嘗試叫停領養程序,即使Alicia的婆婆和姨母想爭取她的撫養權、烏干達的外長與社署交涉,仍不得要領。如今,Shifa已返回烏干達,被迫骨肉分離,「她們好想知道細路女點。點解唔可以寄養到18歲,然後讓她決定?」甘仔去信特首,詳細記述事件多年來的發展,仍在等候回覆。

「政府部門都唔睇人,無論CIC、入境處、社會福利署!」甘仔痛斥時,身旁電話突然響起。「Hello? Where are you?」裏面是一把女聲:「I lost my way!」甘仔便以聲音導航,教已遠離地鐵站的她重返站口,從接駁天橋來到我們的所在。

單親媽媽為養家以身犯險

「我同你講佢嘅故事,a long story。」掛上電話的甘仔說,電話裏的她是一名正在尋求法律支援的婦人,也是被囚在CIC的過來人。她曾經是一名外傭,意外懷孕後,男方不肯負責,後來她被老闆解僱,希望申請成為難民,「沒有丈夫,如果回到印尼,她的回教家庭一定好有問題」。身分所限,她不能合法工作,生下女兒Precious後,政府每個月給她的1200元生活費、1500元租金津貼不夠用,為了掙錢養家,她以身犯險,卻在工作時被入境處拘捕。甘仔一次到監獄探訪時認識了她,女兒Precious也一直與媽媽在獄中生活,直到3歲必須離開,暫交由朋友託管。甘仔在那一年為Precious寫了一首歌,歌詞這樣唱:

「Your mother was caught working in a kitchen,

Her crime just was taking care of her daughter,

Taking care of you!

She was put behind grey bars for eighteen months;

You followed her cos you like to be always together with mami」

出獄的媽媽後來再度懷孕,生下了另一個女兒,她有與姐姐一樣珍貴的名字——Pearl。甘仔說,曾有團體建議她交予別人收養,「她說,當然我自己養,我個女嘛!」

「I'm at 9th floor!」電話再次響起時,電話裏的人說。這個媽媽牽着Pearl走進來,居留權大學的法文班剛巧下課,一個大哥哥拉着小小的Pearl,問她姐姐在哪裏。甘仔暫離訪問,從背包拿出一疊文件交給媽媽。與當年的Precious一樣年紀的Pearl,穿著印上小公主圖案的T-shirt在我們身邊徘徊,好奇地敲敲桌面,又摸摸周圍的櫃門。

甘仔回來,向我們說明她們現在的狀况,「突然兩星期前,入境處叫她星期日去報到,提醒不用帶兩個女來。星期日,不用帶女兒,想做什麼?肯定想鎖她進去,一個3歲一個8歲,你還鎖住她,邊個睇住兩個女呢?」甘仔上星期致電CIC,對方說會跟個案負責人員商量,「但他沒有打番給我,卻打了給她,問她點解要告訴神父,叫她不要再跟這些團體聯絡」。「有無搞錯?我哋喺呢度做咩嘢嘅?我是神父啦,你哋都知道晒啦,咁你哋做緊咩嘢,剝削人哋呢?」甘仔懷疑入境處因主意敗露,後來才改變計劃,批准她帶同兩個女兒一起去提交照片續領「行街紙」,並規定此後每星期都要報到一次。他正為她申請法律援助,明日到高等法院申請,希望透過法律程序爭取留港。

不能要行動立即見效

人稱甘仔的甘浩望神父,香港人大抵都知道他是誰,1974年從意大利來港後,一直為基層市民抗爭,多次參與絕食讓他登上報紙頭版。還有兩個月就到72歲的他,說這次過程順利,不知幸或不幸,因為他的身體已經習慣了。他淡然笑說,絕食完成也不是已經成功,幾名立法會議員已相約入境處開會跟進,不過暫無消息。

以絕食作為抗爭方式,甘仔說想與受壓迫的人分擔少少他們行動的痛苦,學習甘地的精神。過往的絕食行動,他記憶中,只有一次立刻取得成果,那是1986年。當年艇戶上許多婦女都來自中國,有出海證而無身分證,因此可以住艇,不能上岸,帶小朋友上學遇上困難,於是甘仔為她們爭取。「但政府拉了我們14個,遞番大陸,我們2月提出如果不讓她們回來,就開始絕食。」絕食3日半後,港英政府連忙派葉劉淑儀為代表談判,答應讓14個媽媽獲釋並返港,而政府及後也給予逾千名水上新娘在港居留權利。

成立「居留權大學」互相學習

「做一個行動要即刻有效果,不可以咁的,資本主義就是投資要即刻有益,但有些事你不可以立刻有效果,比如居留權,繼續爭取啦,10年了,10年之後真的成功,真的批了一半!」那是他1999年參與過的另一場絕食,政府終在2011年放寬限制,父母領取香港永久居民身分證時,內地子女在14歲以下亦即能獲得居港權。

在居留權運動期間,甘仔為了照顧這批無法上學或工作的青年人,成立了「居留權大學」,教他們英語。2012年開始,愈來愈多難民登門求助,「大學」也慢慢變成了難民的聚腳地。甘仔讓這所「大學」的學生來當彼此老師,星期一至日,互相教授多達12種語言,也學電腦,學手工藝。

絕食的出發點是想與人「一起走一段路」,這也是甘仔少年時離鄉別井,來到香港的原因。年輕時的甘仔接觸到毛澤東革命思想,對勞動十分嚮往,但中國還未開放,他便隻身來到香港這個跳板待命。

初來香港,叫他震驚的是彌敦道的燈光,「1974年我們意大利和歐洲都限制電,石油問題,所以好小心開電,彌敦道就全部着晒燈,用咁多電做咩?」他沿彌敦道走,卻見一個又一個露宿者橫躺大街上,一對路過的夫婦就這樣跨過他們的身體,此番景象,呼喚起他心底對共產主義的共鳴,嘆道:「這個資本主義社會,有錢佬就愈來愈多錢,工人活得好差。」到埗後,甘仔放棄居住在鑽石山小教堂,搬到木屋區,馬上找一份工廠工作。他做過塑膠廠、假髮廠,親身體會到工廠環境惡劣,眼見多次發生火災,便一而再向老闆建議改善。他笑說,3次被人炒魷魚。

沒多久,為了與正在爭取上岸的艇戶共同進退,他搬到艇上,繼續到工廠上班,於是每天往返海陸,一住便10年。直至艇戶都上岸了,他就在油麻地差館附近露宿,以天為被,足足一年。訪問結束後,甘仔的下一站是深水埗,計劃把抗疫物資帶給街友。

最理想是走共產世界

自幼離家,現在每3年回去居住3個月的意大利對甘仔來說是怎樣的地方?「My home is China」,他斬釘截鐵。1990年代的甘仔如願向中國出發,20年間輾轉在台山、江門、西安、徐州和開封幾個城市定居教書,偶爾才回港。有幾年,他一度被列入黑名單無法入境,後獲解除,近月卻因疫情而滯留香港。

甘仔眼中,歐洲的民主是經過很長時間歷史的演進所累積的成果,而共產始終是他認為世界最理想的狀態,「成為一個大家庭,大家是兄弟姊妹,沒理由有些人多錢有些人少錢。以前有些民族高級點,人類經過幾千年歷史才爭取到,一定要有的平等」。他認為這其實與基督精神近似,「平等社會,新天新地,天主的天國講的就是這件事」。

去年6月,香港爆發反修例運動,甘仔卻碰巧返回了意大利。不在現場的他倒也明白,這些青年都是想要爭取改變的人。但他認為,不可能只單獨爭取香港的自由和民主,「唔可以唔諗埋中國去改變」。

與「中間的人」連結推動變革

走樣成國家主義的共產主義,絕不是甘仔心中那回事。在內地生活多年的他,卻深知其實有「一千個中國」,即使共產黨內部也有不同派系,不能以偏概全,「中國有些地方不讓小朋友進去教堂,但有些就無問題。我在徐州聾啞學校的其他老師,百分之九十是黨員,他們都知道我是神父,大家都做朋友。所以北京的決定落去省,要看當地政府的人,當地的宗教局、教會地上地下團體、當地學校的人」。他認為最重要的是如何與這些「中間的人」連結,慢慢推動社會變革。

「Freedom now——」在CIC大樓外高呼過後,橫額很快就被要求拆除。牆內的人心心念念的自由,甘仔說,不止他們,全香港都需要。甚至全中國、全世界,卻不是一時三刻的事,就如居港權,事隔多年,他說,現在還在為14歲以上的港人內地子女一直爭取。