【明報專訊】說起富有實驗性的法國現代小說,除普魯斯特(Marcel Proust)的《追憶似水年華》外,羅伯-格里耶(Alain Robbe-Grillet)的《嫉妒》(La Jalousie)或《窺視者》(Le Voyeur)、娜塔莉.薩羅特(Nathalie Sarraute)的《向性》(Tropismes)或《陌生人的肖像》(Portrait d'un inconnu),應該都可以榜上有名。而後兩位作家一般會被稱為新小說作家。究竟法國新小說(Le Nouveau Roman)是什麼呢?它是一個文學流派、一套創作理論還是一種文學風格呢?

新小說作家群

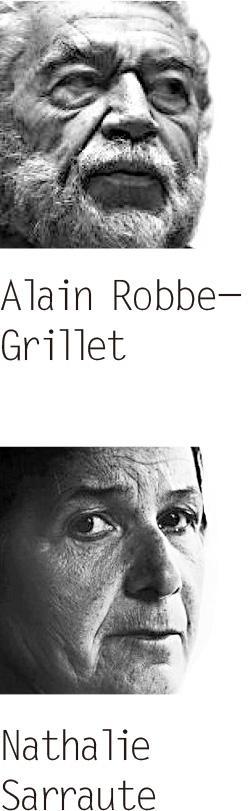

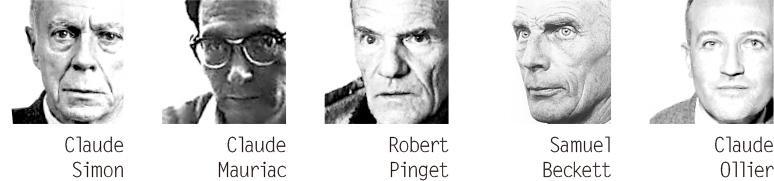

「新小說」一詞開始使用時其實是一個貶義詞。大概1950年代,一批作家嘗試以不同方式開拓小說的可能性,或用第二人稱敘事(vous),或質疑敘述者的權威,或追求絕對的客觀性,並從描述物件的狀態帶出情節等。文壇某些對此現象接受不了的文評家就用戲謔的語氣說:「噢,那些是做新小說的作家嘛。」於是新小說作家就成為1950至1960年代從事小說形式實驗的作家的代名詞。那麼,那批被戲謔為「新小說作家」的作者有什麼人呢?我們或可從兩個場景去勾勒這個作家群,第一個場景是第一張照片。

此照片是一批新小說作家與午夜出版社(Les Éditions de Minuit)的總編輯傑羅姆.林頓(Jérôme Lindon)於1959年在午夜出版社門前拍攝的。左一開始是羅伯-格里耶、克羅德‧西蒙(Claude Simon)、克羅德‧莫西亞克(Claude Mauriac)、傑羅姆‧林頓、羅拔‧潘熱(Robert Pinget)、薩姆爾‧貝克特(Samuel Beckett)、娜塔莉‧薩羅特、克羅德‧奧利埃(Claude Ollier)。

另一個場景是駐美國法國文化大使部(Les Services Culturels de l'Ambassade de France aux Etats-Unis) 於1961年在紐約舉辦的新小說展覽,展示那些1945年後對小說創新有貢獻的作家。展出的作家除上圖所列出的作家外,還有布朗肖(Maurice Blanchot)、拉格羅萊(Jean Lagrolet)、布托爾(Michel Butor)、杜拉斯(Marguerite Duras)、索萊爾(Philippe Sollers)等。結合兩個場景出現的名字,我們或可把新小說想像成一個作家群,前輩作家有貝克特和布朗肖,主力作家有羅伯-格里耶、克羅德‧西蒙、薩羅特和布托爾,較為邊緣的作家有杜拉斯、克羅德‧奧利埃,而後繼作家則有索萊爾。

小說只為表現自身

即使這批作家好像形成了一個作家群(有合照為證),他們又集中在1950年代出版各自的代表作,如布托爾的《米蘭弄堂》(Passage de Milan,1954)、《變》(La Modification,1957),羅伯-格里耶的《橡皮擦》(Les Gommes,1953)、《嫉妒》(1957),薩羅特的《馬爾特羅》(Martereau,1953),克羅德‧西蒙的《風》(Le Vent,1957)等,然而,根據Jean Claude Martin的說法,新小說其實不是一個文學流派,它沒有一個整合的單一觀點。相反,新小說家的觀點多樣,作品技巧也各自不同,不過他們面對傳統現實主義小說,以及1940年代流行的介入式文學,特別是沙特(Jean-Paul Sartre)在《什麼是文學》一書中提出的文學觀時,有一些共同的立場而已。此外,根據羅伯-格里耶,即新小說作家群其中一位當事人的說法,新小說也不是一套文學理論,而是一種探索精神。他說:「我們(按:新小說作家群中的作家)每一個都用自身的方式去創造自己的發現。我們希望這些發現或創新很快便會被推翻,被評斷為過時,不論是由我們自己去推翻,抑或由別人去推翻。」換言之,新小說作家希冀的是今天的我打倒昨天的我。

如果新小說既不是一個文學流派,也不是一套文學理論,那他們除了一同反對傳統現實主義文學和介入式文學外,他們還有什麼共同特徵呢?可能他們首要的共同特徵是他們認為小說只為表現自身,小說不僅關注作者的創作行為,更關注小說的物質性,即字詞和小說元素本身。而後一點更是他們的實驗性所在。

實驗性的歷史脈絡

說起實驗性,那必定是一個相對的概念。因為1950年代的小說對今天的讀者來說,應該沒什麼新意,但對1950年代的讀者來說,它就打破了很多小說陳規。所以實驗性一定要放在歷史脈絡去看,才知道那個時代的小說打破了什麼。

法國小說大約於16世紀中期、17世紀初期從古典走向現代,去到19世紀,小說成為法國文學主要的敘述形式。然而,即使現代小說從16世紀開始發展,到19世紀,小說的定義仍難以界定,因為它真的非常多樣,就像一個熔爐般。例如小說可以加插書信、日記,有時候某故事人物的遊記又會被視為小說,歷史傳說又可成為小說題材。敘述語言方面,某些小說的語言風格與美文接近,讀者一時之間也很難判斷那是小說還是散文。所以著名短篇小說家莫泊桑(Guy de Maupassant)於19世紀中仍然問一條問題:「小說創作有沒有既定的規則?」「如果《唐吉訶德》是小說,那《紅與黑》是不是另一種文類呢?」

伴隨着這種對小說定義的不確定心情,小說作家依然孜孜不倦地創作,到了19世紀中期,小說的樣式大體定了下來,成為我們今天口中所說的「傳統小說」的樣式。而推動小說走向所謂「傳統小說」樣式的原因,根據Jean-Yves Tadié編的《法國文學史》第二卷的解釋,是因為小說家有一種對仿真(vraisemblance)的欲望。

古典仿真與現代仿真

粗略地區分,19世紀以前的文學仿真理論可分為古典仿真理論(la vraisemblance classique)和現代仿真理論(la vraisemblance moderne)。對於前者——古典仿真,簡化地來說,它是指作者用一系列的文學手法去表達、解釋某些公共意念。這些公共意念可以指某地方的風俗、某信仰的道德教條或某哲學概念,換言之,是很多人共同相信的意念。例如被視為法國第一批現代小說的《克萊芙王妃》(La Princesse de Clèves,1678),就是要表達貞節的信念;法蘭索瓦.芬乃倫(François Fénelon)的《忒勒馬科斯歷險記》(Les Aventures de Télémaque,1699)就闡述了作者的政治觀點和治國主張。用我們的句子來說就是,這些小說是為了文以載道。

現代仿真,雖然用上現代一詞,但其實是指19世紀的仿真理論。這種仿真理論模仿的對象不再是理念,而是事物,它希望在現實世界的事物,與文本再現此現實世界事物的描述之間,建立一種盡量透明的對應關係,即虛構作品與現實世界之間,盡量透明。所以小說再現事物時,就要調動各種小說元素,務求令再現與現實一致。此仿真理論的崛起不是一蹴而就,於漫長的古典仿真時期與19世紀的現代仿真時期之間,有一個過渡時期,例如17世紀末的作品就放棄了上一個時期很流行的冒險小說和騎士小說的故事形式,轉向再現人物的處境。以致18世紀中期的小說同時具備了真實和道德教訓,或者說,作者自己意識到不可以再用無事實基礎的幻想去表達意念,而是要用「真」去傳達「善」。直到18、19世紀,資產階級崛起,小說和靜物畫、通俗劇等文藝類型一樣,成為記錄資產階級生活印記的工具。同時,受科學特別是自然科學和生物科學之影響,部分小說作家,如巴爾扎克(Honoré Balzac)和左拉(Émile Zola)等,對現代仿真提出3項要求,分別是觀察的準確性(Exactitude de l'observation)、描述的客觀性(Objectivité de la description)和研究的整全性(Totalité de l'investigation)。

觀察的準確性和描述的客觀性很容易理解,前者是指作者要觀察現實社會,不一定要專寫低下階層,只要出現在社會上的人也可成為觀察的對象;後者是指準確地、如實地把對現實世界的觀察描述出來。而什麼是準確和如實,每個作家的標準都可能不一樣。至於現代仿真理論的第三項要求,即研究的整全性,就是指作者筆下的描述是整個社會或時代的一部分,例如巴爾扎克的《人間喜劇》系列一開始打算寫3000多個人物,每個人物都是社會的一部分。高老頭、葛朗台各自代表不同階層的人的生活,他們拼合一起,就是19世紀法國社會的浮世繪。左拉的《盧貢-馬卡爾家族》也有類似的野心,他希望以一系列的小說寫盧貢-馬卡爾家族5代人的故事,從而探索遺傳因素對人類行為的影響。從另一個角度來看,這些支持研究的整全性的作家,大都認為小說與歷史有強烈的對應關係,相信小說是重構社會階層特徵、探索人類行為律則的工具。而讀者看了他們的作品後,彷彿就能看到歷史對人類的影響,或可借他們的作品去重構當時不同社會階層的風俗。

小說元素與現代仿真理論

19世紀的小說家不一定完全支持現代仿真理論的3項要求,然而,對仿真的欲望令他們大體上慢慢向廣義的現實主義小說樣式靠攏。如果我們代入他們的角色,我們可以想像19世紀的小說家如何調動小說的諸種元素,嘗試做到現代仿真信條的要求。例如,作者要觀察現實生活的場景和人物,以他們為題材。其次,場景、衣飾、說話方式等,要與現實的對應物相似,並盡可能細緻地描述,令讀者看到文字就可在腦海中想像到現實的景况。再者,因為他們相信研究的整全性,所以小說內部也要符合整全性的要求,例如故事時間是線性的,即使在敘述故事的過程中有插敘,或敘述者由結局開始說起,即倒敘,讀者總可以拼湊出一個線性的故事時間。而線性時間背後其實就是一個起承轉合的情節結構。另外,敘述者最好是第三人稱全知視角,那敘述者就可以像上帝一樣,把所有線索安排好,並提供解釋。而作者就透過這些解釋去傳遞一個強烈的信息。至於讀者,他就坐在火爐旁安然地接受作者的信息,看到某些感動之處時就流幾滴眼淚。

如果對文學有認識的讀者,看到上述簡單解說後,應該會看得出那就是我們熟悉的傳統小說樣式:線性敘述時間、起承轉合的情節結構、上帝式的全知視角、人物釘在背景上、人物和故事反映出當時的社會風俗和歷史、作品有一個明顯的信息等。這一切,大都是因為19世紀小說家為了做到現代仿真信條,而要如此處理小說元素所造成的後果。

法國新小說的實驗性

簡單說完法國傳統小說樣式的發展脈絡後,我們更明白新小說作家在做些什麼。用一個比喻去說明,19世紀的小說家就像玩一個砌積木遊戲,小說的諸種元素是他們手上的一塊塊積木,他們調動小說元素去達至現代仿真信條的要求,就如同是調動一塊塊積木去建構一幢名為現實主義小說的大廈。相反,法國新小說作家就是在玩層層疊,他們把疊起了的積木一塊塊拆卸,看那個積木大廈是否能夠繼續挺立。換言之,他們把傳統小說中的小說元素一個個捨棄,探究在不斷自我設限的情况下,小說還可以怎樣寫下去。怪不得新小說的理論家Ricardou說:「在新小說作家筆下,小說不再是關於冒險的書寫,而是書寫的冒險。」

我們可簡單看看兩位新小說作家如何像拆卸積木一樣,去拆卸傳統小說的元素。薩羅特的《天文儀》拆卸的是敘述者說明、解釋,甚至干預這點。首先,這本小說不再採用傳統小說常用的簡單過去時(le passé composé),而是用現在時(le présent indicatif),特別是動詞部分。她認為這樣的語言時態能使讀者直接闖入人物的世界。其次,為了減少敘述者的干預,其小說裏的對話標記,例如「他說」、「他想」之類的說明被刪去。從對話轉到內心活動,從一個人物轉到另一個人物的說話等,也是用標點符號的轉換來表示,不再有敘述者的說明。薩羅特認為這樣可使讀者和小說所表現的經驗之間,有更直接的連繫。這是一個新意念嗎?可能不算是,因為傳統小說本來就是想在虛構作品與現實世界之間,建立一種盡量透明的對應關係,所以薩羅特的小說只是比傳統小說更能做到此點而已,因為她的作品減省了敘述者的干預。因此,提到新小說的「新」字時,薩羅特認為新小說本身並不怎樣新,只是改變了傳統小說的形式而已。

羅伯-格里耶的《嫉妒》是另外一種嘗試,他在此作品挪走的是人物刻劃這個元素。《嫉妒》講述一個疑心重的丈夫,透過百葉窗簾觀察屋外的事物,並從觀察中懷疑自己的妻子出軌。其中一幕是敘述者描述3張椅子的位置佈局,第一次描述是3張椅子相隔距離差不多,第二次描述是其中兩張椅子靠得更近,而那兩張椅子是男主角的妻子與另外一個男人坐的。當然,當中還有其他物件的描述。總之,男主角就像一個私家偵探般,於物件的細節佈局的變化懷疑自己的妻子出軌。這種捨棄直接刻劃人物的處理,是因為作者相信:「事物就在眼前,除了事物外,別無他物。」而人物在物件上留下的痕迹,也會透過物件展現出來。至於那些痕迹會否被發現,那就要看讀者是否可以細心整合了。

總結

兩相對比後,我們看到新小說作家其實是在以子之矛,攻子之盾。當傳統小說調動小說元素去達至他們認可的仿真理念時,新小說家就以捨棄或轉換小說元素,去達至他們自己認可的仿真理念。因此,部分評論者認為,新小說作家其實和19世紀小說家一樣,都在處理客觀性的問題,都在處理虛構作品與現實世界之間的透明關係的問題,只是大家方式不同而已。這種說法可能太過簡化,但無論如何,新小說的確不是憑空而出,它是在傳統小說的仿真理論脈絡上有所繼承,也提出反抗,不過它更反向小說自身,更關心小說元素一個個被拆卸後,小說還可以什麼去挺立自己。