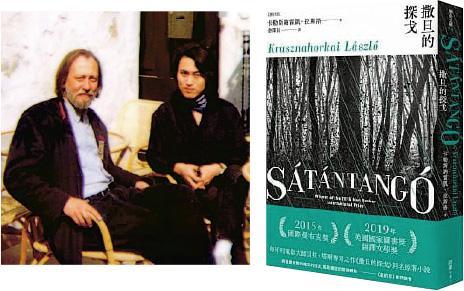

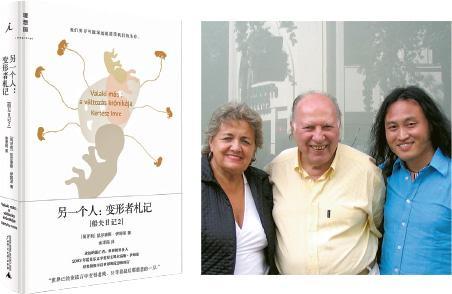

【明報專訊】從踏上一卡西伯利亞國際列車始,他踴身走往無垠未知。這卡列車通往的未知,是一個漂泊者多年後闢築的文學翻譯與創作道路。三十年前某個夏日,余澤民收到一封信,信箋處處讓本無出國念頭的他,燃起蟄伏內心的流浪夢,輾轉繞旋,後來更成為翻譯三十多部當代匈牙利重要作品的翻譯家。從翻譯二○○二年諾獎得主凱爾泰斯.伊姆雷(Kertész Imre)、國際曼布克文學獎得主卡勒斯納霍凱.拉斯洛(Krasznahorkai László),以至多位匈牙利當代重要作家如艾斯特哈兹.彼得(Esterházy Péter)及納道詩.彼得(Nádas Péter)等,他一直孳孳不息於文學翻譯與個人創作——「文學成了我的生活本身」,余澤民說。