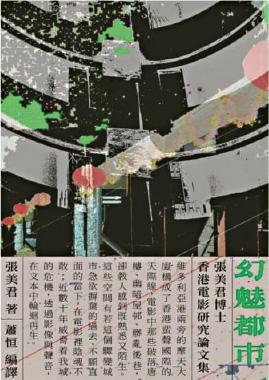

【明報專訊】香港電影中時常出現各類居所,從唐樓、高樓到公共屋邨。「我記得張老師課上講過,電影不是時代的reflection,而是refraction。Reflection是很直接的鏡像,refraction不是純然記錄,可能轉了一點方向,但從側面可以看到這城市歷史的發展。」《幻魅都市:張美君博士香港電影研究論文集》編譯者蕭恒是香港文學與電影學者張美君博士生前的學生。受恩師所託,他將其6篇論文翻譯結集出版,書中兩篇聚焦電影中居住空間的討論,分析這些我們日復日居住其中的地方在電影中的呈現,折射當時的人如何應對時代。

《瘋劫》唐樓 ── 想撇掉的傳統

《瘋劫》是由許鞍華執導的一部驚慄片,戲中李紈(趙雅芝飾)疑被殺害,好友連正明(張艾嘉飾)在她「生前」居住的西環唐樓單位內瞥見她的亡靈,決意追查真相。蕭恒形容,整部電影刻意營造可怖的氣氛,例如燈光總是昏暗,誘導觀眾相信有鬼。他笑說,讀書時看的是未經修復的錄影帶版本,畫面黑壓壓近乎看不清,直至電影資料館數年前修復,他在大銀幕上重看才發現許多當年隱藏於黑暗中的細節。他問:「為何要將舊的東西描畫成陰森恐怖呢?」嘗試解釋唐樓的象徵時,不忘提起恩師張美君的教誨,「張老師經常強調不能(將意象)簡化成A就代表B,不是這樣一回事」。

張美君在論文中嘗試梳理唐樓的歷史背景與文化涵義,指大量唐樓建於二戰前,用以容納中國大陸湧入的難民和移民,再引述市區重建局「唐樓乃歷史衍生」的說法,指出這些家居空間是「被揚棄的家庭及文化歷史殘餘在空間上的體現」。張認為對新一輩而言,唐樓雖是他們長大的地方,也代表某種「華人性」(Chineseness),然而戲中卻令人聯想到囚禁、落後、瘋狂,清晰地帶出「去中國化」的意識。蕭恒嘗試解釋老師的研究,「比如看到唐樓好陰森,當時社會又有某種氛圍,兩者會不會有某些關係?張老師提出這些問題,去problematize那套戲——作品可以告訴我們這個城市與年代的一些什麼?心態以空間或視覺呈現會是怎樣呢?」《瘋劫》於1979年上映,書中寫道,香港人此時雖未至於對九七主權移交產生恐懼,但冷戰及1949年後中港社會經濟分歧,亦造就對中華文化疏遠的感覺。奉行資本主義的香港較為現代化,中國在文化及經濟則相對落後,這種二元對立構成電影中現代與迷信的衝突。張分析,戲中的連正明就是個以科學、理性、現代精神驅散迷信帶來懼怕和敬畏的角色。

戲中唐樓被刻劃成鬼影幢幢、不討好的居住空間,張美君在文中指出昏暗不僅是漆黑無光,也代表無法分辨內外,家不像家的感覺。蕭恒由此釋述唐樓的隱喻,「那時正值香港開始發展、新舊交替的轉折年代。漸趨繁榮之際,人們開始覺得傳統多是迷信和落後,想要摒棄」。負面描寫有其箇中原因,「就是覺得那些是大家不想要的東西,但同時想指出,那些東西總是陰魂不散,哪怕你不喜歡,還是會存在,那些你不喜歡的過去與傳統讓你成為今天的自己」。

《胭脂扣》高樓 —— 無家之感 回歸焦慮

相對《瘋劫》的鬧鬼唐樓,《胭脂扣》中如花返回陽間向袁永定與阿楚求救,這對現代香港中產情侶居住的住宅大廈燈火明亮,看似正常宜居,卻是個真正有鬼(如花)棲居的空間。蕭恒指,那正正象徵一種不可見的恐怖,就如地產霸權對人的剝削,無形但細思極恐,「資本主義急速發展時,住在裏面的人其實在成就地產霸權,看上去不恐怖,就像那間屋」。張美君在論文中分析這住宅大廈在《胭脂扣》裏如何被挪用,認為可從經濟主義中窺見端倪,引用詹明信所指「建築物不單象徵着資本,也是金融資本的所在」,說明香港的生活空間何以關乎無家感覺。書中寫及,由殖民到後殖民時代,香港政府從來都是唯一的土地供應者,而除了小量新界土地外,政府也擁有全港土地的最終所有權。當擁有業權並不等於擁有地權,絕大部分港人都有「人人都住在一個不能稱之為家的地方」——租務制度令人感到居住在別人的房子裏,陌生人可以隨時把付不起租金的租客趕出門外。而住在私人樓宇的人甚至要將單位抵押給銀行以申請按揭,一邊承受樓市波動,一邊以畢生辛勤工作所得的錢償還貸款。資本主義生活方式令「家不像家」,蕭恒認為在戲中具體呈現於如花穿梭於屋內,「當你家裏有隻鬼神出鬼沒,也不會覺得那個家很homely吧?這種空間其實是地產商賺錢的工具,更preliminarily(根本)的存在其實是資本主義制度,令居住其中的人也沒有好『家』的感覺」。

張美君留意到,《胭脂扣》出現如電車和粵劇等勾起鬼魅聯想的事物,認為不同時代、不同層面的生活並存於斷裂的現世,呈現一種「時空不同步」的狀態。電影所懷的舊不是渴望重拾逝去年華,更近於當下稍縱即逝而感到憂鬱。弔詭的是,上述將人榨盡一分一毫的資本主義生活方式卻是港人希望在九七主權移交後可繼續維持的,張美君認為這種願望與電影中對稍縱即逝的感傷互相呼應。蕭恒解釋戲中呈現的這種懷舊心理可以「nostalgia for the present」這句話形容,「懷舊不是因為你好渴望從前的東西,而是你對當下很不滿意,才覺得以前美好。那個年代正面對回歸,眼前是資本主義可能會消失。它一方面有其恐怖之處,令你的家不像家,但另一方面,你對可能留不住它、失去原有的生活方式感到焦慮」。這部1987年的電影中,那讓人感覺家不成家的居所,折射的是轉折時代中人們的處境和心態。

《細路祥》唐樓 —— 土生土長的身分意識

九七三部曲的終章《細路祥》的主角祥仔居住唐樓。同是唐樓,卻與《瘋劫》的駭人描繪截然不同。上映在回歸後不久的1999年,蕭恒形容《細路祥》的時代背景是「又踏進一個時間脫了臼的時代」,戲中的唐樓折射舊物與傳統在那個時代被如何看待,「不再是不討好、想摒棄的東西,而是有很多詭異的超現實事情發生的地方」。張美君在文中特別提起兩幕:祖母向祥仔講述他兄長恆仔出生時的情境,以及祖母離世的一幕。蕭恒憶述,祖母恍如傳奇般的敘述中,恆仔甫誕下便在唐樓的通道上留下一條長長的血路,這現實中不可能的事在戲中卻如實呈現,「畫面卻是刻意呈現了這樣超現實的一幕,讓觀眾覺得好像有點可信,不只是她隨口講」。而祖母離世時,安詳地說自己希望離開這愈來愈複雜的世界,畫面中的她卻真的漸漸變成半透明。蕭恒指,電影的極大部分都是祥仔的日常與成長的寫實記敘,偏偏在唐樓裏卻出現如此超現實的場景。

張美君分析指,超現實總在「青黃不接」的時間乘虛而入,在這些例子中甚至可以換一個更精確的說法:鬼魅總是因為有故事想說而浮現。蕭恒解釋,「青黃不接」一詞源自莎士比亞名劇《哈姆雷特》中的「time is out of joint」,法國解構主義大師Derrida曾借用描述1989年東歐共產國家逐一倒台,柏林圍牆又倒下,整個世界的秩序開始改變而時間像是脫了臼的時代,「張老師以此來形容香港當時的歷史轉折」。他認為唐樓在《細路祥》中成為容讓超現實事件發生之地,折射的是人們對歷史發展去向不明所以,覺得時代變得太快,斷裂後一時接不上的感受。對此,張美君在文中也直指唐樓不再是陰魂不散的隱抑空間,而是新主體性誕生之地,歷史於此被重新書寫,也正好與九七主權移交後香港社會借助歷史保育以建立歸屬感日益殷切的需求呼應。

戲中記述祥仔在成長裏詰問「我是誰」的經歷,想知道自己身分的心態除可見於他對祖母敘述的故事感興趣,蕭恒更提到經典一幕——土生土長的祥仔與無證兒童阿芬在海邊爭辯高呼:「九七後,香港是屬於我們的!」他認為這些場景都反映一種開始想去抓緊自己歷史的取態,縱然不太懂得該如何做,「着緊你對這個城市有沒有ownership,覺得那是你的地方才會這樣去爭」。

《香港製造》公屋—— 草根階層看時代

公屋於電影《香港製造》中同樣被塑造成充滿「無家感」,在書裏獨立成章,集中討論它如何表述一種與官方論述頗有出入的歷史敘述聲音。蕭恒指,這個城市的歷史很多時候都不由草根階層角度出發去講,而張美君在文中提出《香港製造》折射的正是居住公共屋邨的香港人在那個年代的生活氛圍和情感,草根階層如何理解這個時代。

張美君在論文中爬梳香港房屋政策及經濟背景,指香港公營房屋歷史始於1953年的石硤尾木屋區大火,火災後政府興建石硤尾邨,主要是為了安置1949年中國共產黨上台後大量湧入香港的中國難民,並引用一份殖民地政府文件說明安置難民背後有比人道理由更實際的動機——「安置寮屋居民並非單單是因為他們需要……或值得擁有衛生、防火的居所,安置他們是因為寮屋所代表的火災危機、衛生危機、對公共秩序及威信的威脅,社區不能再承擔其代價……」引述評論指政策本出於經濟多於人道考慮,把盤據市區珍貴土地的寮屋區拆去重新發展,庫房更可獲得巨額收入。

官方將徙置屋邨吹捧為房屋事務的成就,張美君卻引述導演陳果在訪問中提到屋邨給他「是整個人生的陰影,住在這裏,若不發憤衝出去,便前途黯淡」的負面印象,再而分析指電影如《香港製造》提出大相逕庭的另類角度,戲中有些鏡頭把公共屋邨刻劃成監獄般的地方。窗戶的欄柵、球場的鐵網、走廊上的格仔圖案磚牆等,都在營造受困和在囚的場面調度。她在結語歸納指,關於無權無勢小人物的電影,有助我們釐清空間設計與社會不公之間有何關係,同時突顯了情緒、身分、歷史轉折的微妙關係。記得電影有這樣的結局,當男主角中秋死於墳場,背景是香港人民廣播電台的廣播,引述毛澤東所言:「世界是你們的,也是我們的,但是歸根結柢也是你們的。你們青年人朝氣蓬勃,正在興旺時期,好像早晨八九點鐘的太陽。希望寄託在你們身上。」弘揚希望的宣言反照戲中象徵希望的年輕人接連絕望離世的現實,尤其諷刺。