【明報專訊】電檢指引加入審查危害國家安全內容,吳國坤翻開了《冷戰與香港電影》所載他的一篇文章〈冷戰時期香港電影的政治審查〉,原本以為塵封的歷史,卻顯得鮮活。吳國坤是浸會大學電影學院副教授,電影審查是他的研究範疇,「咁都禁,關乜事呀」、通過審查卻一日下架、禁完突然某天又可上映……他埋頭去尋歷史檔案,發掘香港電影審查史裏的光怪陸離,但他不滿足於講一個被壓制的故事,更去挖與禁制纏生的創作,即使鬼片都可把難以言說的理想借屍還魂,呼應人心渴求。

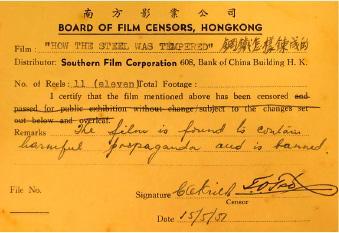

發黃的紙卡上,最底是審查員(Censor)的簽名,與日期「15/5/51」。這是給專發行中國電影的南方影業公司的一張電影審查卡,送檢電影是《鋼鐵怎樣鍊成的》,結果它沒能通過,審查員以英文書寫理由,說這部電影涉及有害的宣傳(harmful propaganda)而被禁。

這些紙卡是吳國坤其中一項發現。1953年港英政府頒布《電影檢查規例》,南方影業從1953至1956年曾將59部劇情片及紀錄片、34部新聞片及短片送檢,能通過審查上映的只有5部劇情片、6部戲曲片、6部紀錄片。「1950、60年代為防共禁了很多大陸電影」,政府為防群眾搞事,還禁了他笑言「關乜事呀」的西片《碼頭風雲》(On the Waterfront),電影本來是一個關於美國碼頭工人工會腐敗的故事,但在香港1920年代發生過省港大罷工,以及1949年剛發生電車工人罷工的背景下,電影還是觸動了政府的敏感神經。他考究1956年的政府檔案得知,當年官員認為電影雖不是針對老闆而是工會,但華人觀眾不會理解當中差別,會將工會領袖理解為資本家,遂令電影被禁3年才可上映。

審查界線隨政治形勢挪動

電影審查從來是個隨政治形勢不斷挪動界線的制度,「1920年代剛有電影時,不可對英國人有不禮貌的描繪;去到30、40年代,英國人的態度是不想得罪人,所以不准抗日電影講抗日,只可抗敵」。1950年對電影審查員的內部指引中列出四項標準:加深政治敵對,引發強烈政治情緒,禁;容易觸發種族或民族仇恨,禁;煽動用武力推翻政府,禁;影響及不利於和友好國家關係,也禁。不過有趣的是,到了1970年代,輪到關於文革或對內地有負面描繪的反共電影被禁。台灣中影公司推出電影《皇天后土》,講一個科學家從美國回流中國,卻在文革受迫害,邵氏引入並將此片送審,本已過了審查,上映一天卻要落畫。吳國坤說:「上畫之後新華社話唔得喎,審查官員只好自圓其說,證明他們沒有權力,只是負責把關,出了事還是得聽最高權力指示,抽起套戲。」還有一些謎團未解開。1989年,正在讀大學的吳國坤突然有機會一賭這部禁片,電影不知為何獲解禁公映。「1988年(制定《電影檢查條例》)實施電影三級制,也許是因為這些電影再度送審就過了。」

香港電影一直很被動

「到1990年代,香港進一步在政治文化上開放」,1999年根據《電影檢查條例》所訂的「電影檢查員指引」生效,檢查員的決定要考慮電影有沒有不雅言語行為、暴力罪惡等;以及會否侮辱某些種族、宗教、國籍的人士,而今次修訂就加入與國家安全相關的部分,如果影片對國安有影響,「檢查員應得出影片不宜上映的結論」。

「看整個源流,香港電影是處於一個很被動的位置。政府今天亦是完全沒有討論餘地,就似1953年所頒的規定,今次只是回到殖民地時代威權政治的翻版。」

鮮浪潮競賽短片《執屋》無法通過電檢,導演莫坤菱曾撰文說她曾想過作品講到明2019年,沒有避重就輕,是對時局太過樂觀。吳國坤說此後創作者要探索「隱晦的藝術」。

他仍然樂觀,而且這正是他爬梳更多資料書寫厚厚一疊研究專著,想要說的香港電影故事,「當代政治對電影的審查可以被看成為一種文化壓抑(cultural repression),但同時亦能促使作家和藝術工作者在有限的表達空間裏,發揮無限的創意,尋找另類的批判空間」。

例如鬼片,「1950年代,李晨風拍了一套粵語片叫《艷屍還魂記》,殖民地年代chineseness(中國性)被壓抑,拍鬼片其實是想回歸家庭、回歸那種chineseness」。當時鬼片在內地是一種禁忌,「1930年代國民黨認為神怪片有礙國體進步,到50年代共產黨執政完全禁了,因為馬列主義講科學思想」,而同時在香港,港英政府在冷戰角力下,則怕電影挑起兩大陣營紛爭,禁台灣、荷李活的反共片,禁宣揚政治意識形態的影片,卻不怕鬼,也無興趣管。

《艷屍還魂記》改編自《牡丹亭》,杜麗娘在夢中邂逅柳夢梅,思念至死成為鬼魂,但在李晨風的故事裏,卻有杜麗娘父親逼她嫁表哥,在成親前悲憤而死的橋段,吳國坤指出,這裏明顯帶有五四精神中對中國封建家庭的不滿。而製作電影的中聯影業公司由吳楚帆、白燕等演員創立,雖然模仿左翼電影公司以合作公司方式經營,但這部鬼片不見政治意圖,卻有一班電影人的理想主義。

尋索香港電影的出路,吳國坤說自己最近「浮想聯翩」,總想起那個電影人對提升粵語片質素有抱負的年代。有評論認為今日如此審查,倒不如從劇本開始就送審,省得投資者擔心拍好才變禁片蒙受損失,但他說:「我對此有保留,合拍片已發展很多年,其實影響不大,在大陸放到的電影,怎會不符合國安法?最多是香港市場萎縮到只拍合拍片或小本文藝片,對我來說that's not bad,歐洲電影很多也是小成本,劇本與古仔是最重要,當你沒有這條路,便走另一條路,可能會找到另一條新的康莊大道。」

以電影言志 拍出新香港電影

「我的想法是,香港的新一代要走出來,不只是本土的認同。當分野變得更大,主流明星都不拍香港本土的電影,寧願食大茶飯,咪留番畀香港的人繼續努力,不過要攞外國影評的市場,即精英的市場,不是走票房,圍到皮就得,而是靠口碑,要有國際電影的視野才可以,問題是國際的話題在哪,pitching point在那。這要新一代去製造,不一定好流行好大眾,可能是小眾電影。」他笑言,「後生一輩是用電影言志,好型,同以前那種銅臭爭幾遠,以電影言志,拍出風格,讓外國人意會這是新的香港電影」。

博士論文研究成都小說家

他走的是學術路而非創作路,但也算劍走偏鋒。他研究電影也研究文學,在哈佛大學取得東亞語言及文化博士學位,論文關於成都小說家李劼人,名為The Lost Geopoetic Horizon of Li Jieren﹕The Crisis of Writing Chengdu in Revolutionary China,「他是一個30年代的歷史小說家,寫四川的地方史,50年代中共當政後又把作品重寫」。他之所以重新挖掘研究這個在文學史上被邊緣化的作家,其實是藉此去挑戰學術上的權威,「我反對中國歷史、文學(研究)那種中原或canonise(只重經典的角度),反對看中國文學的歷史只聚焦在名家,睇到呢啲就講,睇唔到的就不存在嗎?我的想法好極端,無審查係無文化,你想想中國文學幾多文字獄,孔子修詩三百,其實就是審查,其他3000首有幾污糟,幾『嗱喳』?」

「我們只能從一鱗半爪尋回歷史中遺失了的,電影亦然,我們看到的只是一萬分之一,從碎片重構歷史。」

我說聽上去是個幾有希望的故事,說不定香港年輕人今天被埋沒的作品,數十年後哪天有個哈佛學者也會把它挖出來,「冇錯嘞,它是存在過的,要相信那個精神,你唔係immortal(不朽)啫,但你的ideas係,idea會stay,但你唔知幾時,可能你睇唔到,你覺得信念是對的,又可以繼續下去,你咪做囉」。

其實他本人也與審查共存,他曾與內地出版社商討出版這份李劼人研究的中文版,「出版社說有些政治見解它不同意,又涉及反右什麼的」,最終告吹。他自嘲這本厚重的英文專著「冇人睇」,但「到死嗰日我都好滿足」。

以背叛的形式創作

對《艷屍還魂記》的分析,將收錄在他的新書《昨天今天明天:內地與香港電影的政治、藝術與傳統》當中。「若我們單純地將『審查』看作是極權政府對創作個體的壓抑,或是為了避免意識形態的禁忌而對文化作品本身的刪減與修改,那必然會忽略審查的另一個積極的面向,即創作者以一種『背叛』的形式來完成書寫。」老師李歐梵在序言回應他這個看法,「我從這些文章得到的結論是:『禁忌』愈多、壓抑愈深,愈能刺激電影從業者(特別是導演和編劇)的創造力」。「昨天今天明天」,看似一個和諧的書名,背後是另一個電影繞過禁忌的故事。

「可能我自己不算一個創作人,未必好fair。但從寫書的角度,你禁咗我,我咪換過第2個題目囉,都係要寫,冇可能唔寫,創作力不因一個直接簡單的政治任務而磨滅,創作是無邊無際的,如果我是創作者,不會甘心就此停下。」這學者的樂觀,亦源於對香港的一份執著。他常與學者爭論全球化研究,「常常都講中美,鬼唔識咩」,「從我專業的角度,香港只是在輿論上被利用的地方。香港是很渺小、很marginal的地方,但香港的重要性正正是冷戰研究給我的啟示,全世界都利用香港,但香港是唯一一個好free的地方可以畀你班友搞諜網。我要用香港做中心去做global studies」。

他對自己各項研究總是帶個近乎自謔的笑容輕談。訪問後我獲得書稿一看,裏頭註釋滿是他從香港及英美等地蒐羅的檔案資料,這才體會到一個忠於自己所做事情的人,擁有怎樣一份瘋狂的堅持。想起在辦公室裏,最後他看看桌上的《冷戰與香港電影》,「我呢篇文邊有人睇㗎,我自己都唔睇啦,寧願今日冇呢啲訪問,呢啲文永遠冇用」。又是如閒話一句,卻在說他的志向,「我退休後就寫一本香港歷史與電影,用電影看香港歷史,我想寫一本這樣的書,不為學術,不求暢銷,總之要有很多材料,是本平實的書」。

■ 作 品 推 介

記者建議提供一些禁片名單作參考,但吳國坤認為,「一些能成功擦邊球和繞過電檢的中外佳作,而且不是大成本投資製作,這些或對電影創作人更具參考意義,惟其以影犯禁,寓意更為深刻」,他推介以下10部電影:

1. 狼山喋血記(1936),費穆

一部沒有日本敵人的「國防電影」,也看不見狼蹤的打狼故事,精準的場面調度與構圖營造懾人的氣氛和心理效果,放棄誇張的故事和抗戰片的濫情。看不見的才更真實。

2. The Raven(1943),Henri-Georges Clouzot

法國某小城醫生遭署名「烏鴉」的匿名信密告,滿城人人自危。在子虛烏有的謊言下,人性只餘自私冷漠,互相猜忌。此片在納粹德國佔領法國區拍攝,導演因而蒙上「法奸」污名。法國解放後,該影片也曾被禁播,但最終其藝術成就超越了政治標籤。

3. The Wrong Man(1956),Alfred Hitchcock

「我發現一個真實的故事比任何虛構小說都更可怕!」導演如是說。庭警、主控官、證人,以至陪審員都宣判男主角有罪,妻子不堪重負,但他原來是被「點錯相」。黑色電影的懸疑,西方宗教的原罪觀,置於美國50年代冷戰思維的「獵巫」(witch hunt)政治中,頗堪玩味。

4. Dekalog(1989–1990),Krzysztof Kieslowski

奇斯洛夫斯基的經典作品《十誡》,雖是低成本的電視製作,但具有大師級的視野。1989年出品,正值波蘭經歷政治翻天覆地的變革,國家經濟低迷。導演以10則獨立的波蘭人故事,重新演繹現代人的道德困境。

5. Cafe Funiculi Funicula(2018),Ayuko Tsukahara

在咖啡未冷前,人嘗試拾回從前,重溯過去。戀人絮語,似是故人來,過去了的既已不能彌補,未來又有着茫茫的威脅。在政治氣氛嚴峻的現在,文藝片與都市奇幻可成為當下電影的救贖。

6. 一板之隔(1952),朱石麟

教師和洋行文員租住相連的板間房,因小誤會積怨日深。新租客女教師扮演和事老,讓兩人明白生活逼人,更應該友好共處。戰後南來影人的國語片佳作。原本飾演主角的劉瓊,在影片拍了兩周後,被港英政府懷疑親共而驅逐出境,改由李清補上。1950年代初韓戰爆發,冷戰揭開戰幔,港英政府秘密實行電影政治審查,國際大氣候比今天好不了多少。

7. 艷屍還魂記(1956),李晨風

粵語片,應該是中國電影史上第一次改編湯顯祖的《牡丹亭》。大陸不容牛鬼蛇神和封建迷信思想。中國鬼魅花果飄零,竟在「鬼佬」管治下的香港得以靈根自植。明代傳奇演繹為民初故事,杜麗娘的起死回生變成回「歸」(鬼)中國文化的圖騰符號。

8. A Man Escaped(1956),Robert Bresson

法人死囚在臨刑前的幾個小時內,成功逃離納粹德軍的監獄。逃亡過程的時間與觀影時間幾乎同步,讓觀眾喘不過氣來。導演示範注重細節及其簡約主義的藝術。拍電影有如逃獄的過程——Less is more。

9. 蘋果的滋味(1983),萬仁

改編自黃春明的鄉土小說。1950年代,台北一名工人出門工作被「美國車」撞上後,發生的一連串事件。因肇禍者是駐台的美軍官,事件便從悲劇變成大喜之事,本地家庭第一次吃到的紅蘋果,諷刺意味呼之欲出。1983年,台灣還處於戒嚴時期。影片暗地描繪台灣社會的貧窮狀况,看在「忠黨愛國」之士眼裏,甚為不爽,其曾要求禁止影片出外參加影展。

10. Sorry We Missed You(2019),Ken Loach

為金融海嘯所牽連,夫妻失掉房屋,企圖努力振作,拒絕躺平,但被996工作制所奴役。在自由主義經濟全球化的趨勢之下,英國堅叔告訴年輕一代,電影要為數之不盡的社會弱勢社群發聲。