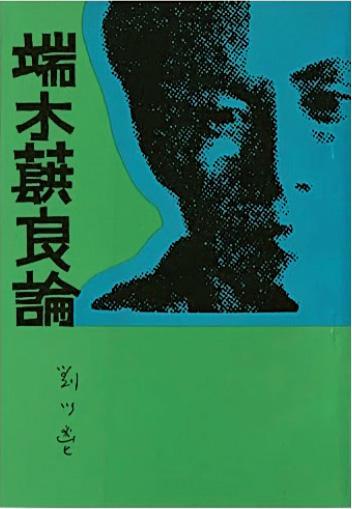

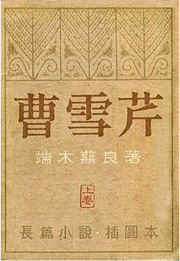

【明報專訊】復刻是當今出版的一大現象,舊書難尋,如可重新刊印,當然是好事,若然加以增訂,更是錦上添花。《端木蕻良論》(一九七七年香港世界出版社初版)是劉以鬯的第一部評論集,也是他唯一一部現代作家專論。二○二一年由中華書局出增訂版,梅子主編。原書只有一百四十頁,由端木蕻良被遺忘的可憂現象說起,然後略評《科爾沁旗草原》、《科爾沁前史》、《大地的海》、《新都花絮》、〈渾河的急流〉五個作品,再然後是五篇專論,最後有〈周鯨文先生談端木蕻良〉以及〈關於端木蕻良的通信〉,收錄了劉以鬯與夏志清的通信,書末為兩頁後記。增訂版有三百一十一頁,內容大增,書前有珍貴照片,又加入〈端木蕻良在香港的文學活動〉、〈端木蕻良與《時代文學》〉兩篇《端木蕻良論》初版推出後撰寫的文章,前者收於《暢談香港文學》,後者見於《舊文新編》。而增訂版比初版分量增加,主要原因是增訂版收錄劉以鬯與端木蕻良的通信,多達六十四封。