【明報專訊】一九一三年出版的《沉思》是卡夫卡的第一本著作,惜並不暢銷,據他的傳記所載,這本短篇小說集在布拉格一間著名書店只賣出十一本,其中十本還是他自己掏腰包。利志達上月出版漫畫《卡夫卡》,並非從長篇「孤獨三部曲」取材,也非《變形記》、《判決》或《鄉村醫生》,而是改編其十篇短篇或超短篇,部分作品如〈樹〉的原文不足十句,陡然開始,倏忽結束,主角沒犯錯就遭到處罰甚或死亡,正中「卡夫卡獎」作家閻連科定義卡夫卡主義時所說的「零因果」,利志達對這定義不以為意:「係咁解咩?理解呢個詞語唔係咁簡單嘅……」靈動的眼珠瞟向左方。

「畀卡夫卡吹脹」

《卡夫卡》的七成畫稿在十多年前已經繪就,今年因合作邀請終完成付梓。利志達忘記確實年份,只記得當時尚住在北角,還有個助理,便把有趣的題材都先畫下來,想着總有日會出版,「通常都係咁,磨吓磨吓,跟住擺埋唔記得咗,又突然記番。呢個(卡夫卡小說畫稿)就一直記得嘅,原稿仲收得幾好,其他有啲放得唔係好妥當」。他自言看書又慢又少,卻雀躍講述當年怎樣「懶係勁」把精裝版的卡夫卡全集買回家,雙手比劃着每本的厚度,「現在丟剩這一本,全是短篇、超短篇。你也知他寫很多信吧,那些都丟了,家太小」。他覺得多數人只聽過卡夫卡,看過書的似乎並不多,「像《變形記》,可能整天聽到個名,不知道是什麼事」。

卡夫卡的短篇精悍短小,荒謬悖理,「吹脹㗎畀佢,咁都得嘅?無啦啦講幾句就算」。這種不明所以令利志達眼中「眾人皆醒」的世界更有趣,他不假思索說十篇當中最喜歡Vulture,那主角任由禿鷲咬噬他的腳掌,最後被正面擊殺,「咁樣慘死都唔鍾意?咁慘咁無助,又唔直面咁去對抗,直情由佢啄、送畀佢,有小小抵死,唔夠堅強」。這篇又呼應開首的Wolves,即將成婚的Peter在屋外遇見狼,跟狼談讓他苟活到下周婚禮的交換條件,「好離譜,將老婆條命都奉獻埋出去。鍾意呢啲,好鬼自私,又懦弱、抵死」。卡夫卡曾說:「我們應該只讀那種會咬齧、螫刺我們的書……一本書,必須是砍向我們內心冰封大海的斧頭。」他的短篇處處揭櫫人性,連素來一臉不置可否的利志達也說得牙癢癢,看來書是讀對了。

灰沉沉的氣氛

利志達曾自言是「灰男」,又說灰色是他與卡夫卡的共同形象,但相信二人並非站在同一格色階上。卡夫卡是出了名的羞怯孤僻,是「渴望隱藏在石縫間的穴鳥」,時常自怨自艾,又稱自己的作品為「信手塗鴉」,一寫作就是敗筆,早期作品全被他銷毁,遺囑也要求友人燒掉他大部分文稿,已出版的都不能再印。「(這決定)幾好啊,嗰時佢都唔出名,又唔賣得,唔燒要嚟做咩?」利志達說。幸好,當時卡夫卡摯友布洛德執意保留原稿,更着手編輯,近百年後的香港才有這本《卡夫卡》。利志達經常嘆喟自己技術未到家,一再言及擱筆,原稿會再三修改、拼貼,總覺得人物表情、眼神「唔對路」,這次書中的Shy就硬是覺得女主角不妥,須從頭再畫,但不至於自我否定:「我又唔會燒自己嘅嘢,又唔算質疑自己,唔畀出街咋嘛。我再畫多次先可以出街,唔理㗎啦到某啲時刻,我覺得及格就得。」

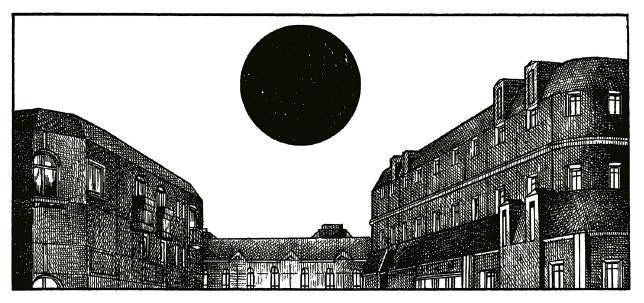

是故如何以漫畫呈現「卡夫卡式」的絕望與無力?黑白灰是他的一貫畫風,為的是加強動感和刺激想像,惟這次動作場面欠奉,色調主要是為渲染氣氛:「插死佢嗰度好有動感,都有啲嘅,就唔係『飛哩啡呢』咁樣。今次呢度係氣氛緊要啲:灰灰濛濛,壓住壓住咁,咁都覺得啱嘅,我話啱就啱㗎啦。就算唔係,我相信佢(卡夫卡)都覺得唔緊要。」卡夫卡曾把布拉格形容成一個長着利爪、不讓人逃脫的母親,但他一生中除去世前的八個月都未曾離開此城,死後亦葬在那裏的猶太人墓園。利志達沒去過布拉格,而小說也沒交代明確時地細節,他靠再三閱讀小說、資料蒐集,構想那些森冷、濕漉漉的場景,營造「灰沉沉嗰種美」,像Road的原文只寫了空蕩的街道和鐘樓,在他筆下則補上主角踽踽獨行,還有背後老城廣場那泛光的弧形石板路。

小說、漫畫均離不開人物,他的人物雖有歐洲打扮、髮型,但依然如《蟾宮事變》那樣帶亞洲人五官特徵,「我哋亞洲人畫外國人硬係有啲唔對路」。他有時會為故事安插敘事者,有時要自行想像對白,卻說不出哪個人物特別具體突出,更非意指卡夫卡本人,「不是看每個人,是一個總體(lump sum)地看。在我看來,就好似戲班的一班演員,他們就是這種風格、排這種戲。這些人物是有小小模式,主要服務卡夫卡的想法,因為他寫的內容強過人物」。故此沒有主角、閒角之別,在他眼中都是卡夫卡的化身,「唔使講到明係邊個,嗰堆人夾埋就係嗰個感覺,集體形成嘅感覺,係一種氣氛」。沙特將之歸類為存在主義,卡繆說是荒誕派,也有說指向現代人的隔閡與無知,利志達偏不定調,這與作家David Zane Mairowitz不約而合,後者在著作《卡夫卡》寫道:「即使有最好的解釋,我們也只能辨認出一種瀰漫於字句間的氣氛(mood)。」

一頁一格 畫短篇更任性

久不久就有人問他較注重故事抑或畫面,答案不盡相同,此際他說:「砌故事方法較重要,比純粹單畫面重要,要講情節,不是只要一幅畫,要一幅幅湊起來,形成整體。」故揀選小說時,利志達傾向情節明顯的作品,如Passers的藍本只圍繞大街上兩個追逐的路人。相反,描摹豐富、文字細膩或人物內心翻來覆去的,繪畫時反而更具難度。日本有動畫版《鄉村醫生》,漫畫家Robert Crumb也畫過一堆中短篇,但利志達沒刻意參考前人,「看過史提芬‧蘇德堡的電影《卡夫卡》,但沒因此加深認識。外國有人畫過《變形記》,但畫法好硬好黑,有小小像版畫,不是太合我口味」。

新作仍舊有他最為人樂道的電影感分鏡,但換了編排方法,沒有同頁或前後頁間的畫格節奏和連繫,一頁一格的橫度,似從前的公仔書:「想古典番小小,無波動情緒,即大細格咁去搞,當然都有情緒喺入面啦,但配合番佢嘅筆風,冷靜淡然啲。」各篇用簡單線條圖案開場,以留白分隔一個個脈絡跳脫的故事,「本身標題會在同一頁,最後都係放最後,唔好阻咗人睇落去,順住睇晒先。個名唔使咁重要,有時睇吓個名再睇入面,就畀人框住咗,我希望啲人會感受到呢樣嘢」。若按標題搜尋原作,會發現不太對上,以為他有心不讓讀者追溯,但其實是小說的英文版本、中文譯本眾多,標題不一,他索性用腦海中最簡單直接的稱呼,如室內下雨的故事就直截叫Rain。

不論漫畫或小說,一直都有長短篇之辯。卡夫卡短篇的名氣顯然不及長篇,這次利志達改編前者,卻非要為其平反。他說短篇固然有技巧,但不諱言漫畫和小說都是長篇較「值錢」,規模和節奏始終更考功力,在他心中有高下之分,這個電影迷又以拍戲為喻:「一定係拍長片滿足,短片係玩囉。去戲院睇幾套短片合埋一齊都得意。」短篇是玩票、隨筆,可以任性、自由奔放,「都得意嘅小說,睇佢啲idea仔」。他一方面建議初畫漫畫的人可先試短篇故事,但另一方面就算自己入行多年,也技癢「返轉頭」畫短篇。

作品無關大環境 逃遁異化世界

這次乘新書出版的,還有他的原稿展,展出了八成的墨水原稿,清晰見到塗改痕迹,也有方格外的速記、筆痕,他說因時間跨度十多年,細心留意更會發現換過好幾種紙。「𠵱家興搞呢啲嘢,好興複印原稿,有晒膠紙位、污漬,盡量素描到似原稿咁賣。所以啲人鍾意睇呢啲(原稿展),幻想漫畫家當時點樣搞。」利志達卻不是個仔細考究作者創作歷程的人,他對卡夫卡的生平境遇只知梗概,例如其一生困囿於捷克、德國、奧地利或猶太人身分的糾結,或是強橫父親的夢魘。但他沒讀到這個崇尚德國文化、以德文寫作的卡夫卡,在一九二四年病逝,避過了納粹魔掌,而三個妹妹終死於集中營。「軼事我又唔係好關心,我又唔係咁追星。着迷啲嘢唔好,有小小距離好啲,免得框住」。

同理,他也說讀者毋須追查他畫《卡夫卡》時的大環境,「其實無(關係),我都幾肯定係無。但睇出來會有,(因為原著在一九二○年時有?)唔係,根本永遠都會存在」。的確,卡夫卡小說在戰後的捷克也多次被禁,於斯大林治下的捷克異見人士眼中,小說寫的正是他們的現實。利志達舉例,像結尾的War,被士兵逼得走投無路的老人明明有翅膀卻不飛走,說:「難道要我們離開我們的城市?離開我們的家鄉?離棄亡者和信仰?」相信很多人感同身受,「我知道自然會出現的,他的故事有小小寓言味,有時任人演繹,任何事情都會想多了,沒得控制,總好過讀完就睡去,不要想太多就OK」。

讀者看卡夫卡,看利志達,不禁俯思時代,但利志達更想藉創作逃遁,他一直覺得跟外界相處不來:「現實生活很悲哀,創作通常是發泄途徑,不然會瘋掉。我相信大部分作家都會得到力量,得到宣泄,逃避現實,我也是的,去到開心的世界。即使表現出來是殘酷世界,仍有成功感,因為是你做出來的。」寫作對卡夫卡來說是「比死亡還要深沉的睡眠」,而他一生都在追求自我解脫,又曾在日記寫過「K」這個字母令人不舒服,要讓人反胃。如此種種,《卡夫卡》封面上那個被「K」字插死躺平的男人說不定正道中他的心聲。利志達畫漫畫時,依舊喜歡開着收音機,在意的不是內容,只聽嗡嗡人聲:「騷擾不到我的,我不是怕靜,但要有聲,不然會好靜的,要感覺到時間流逝」,他的閱讀、改編、創作、生活,都與這異化世界若即若離,斷續接通。