【明報專訊】印度大文豪泰戈爾有一篇名為〈喀布爾人〉的短篇小說,但故事並不發生在阿富汗,而是講述一名客居泰戈爾老家加爾各答的喀布爾人。這個喀布爾人穿著寬大衣服,纏着頭巾,肩上扛着一個大袋。敘事者的小女兒看見他,以為大袋裏可能藏着幾個跟她一樣的小孩,便感到害怕。敘事者的妻子也對喀布爾人疑神疑鬼,老是思疑他是拐子佬。其實這個喀布爾人是個老實人,老遠來到加爾各答做買賣,他跟敘事者談話,往往說出了一幅幅異國畫面:崇山峻嶺下,夕陽照耀着騎着駱駝的商旅,叫從未離開過老家的敘事者悠然神往;他們又會聊到當時的阿富汗王、俄國人、英國人,還有中亞地區的國際博弈。然後,喀布爾人會給敘事者的小女兒幾把葡萄乾。漸漸地,小女兒跟喀布爾人建立起深厚的友誼。

文學中慣用「喀布爾」

泰戈爾這篇小說寫於1892年,篇幅不長。當時正值大英殖民帝國最輝煌之時,英國人擔心沙俄帝國的勢力向中亞擴張,侵害英國在印度的利益,便多次出兵阿富汗。近一百年後,歷史重演,只是俄國換成了蘇聯,英國又換成了美國;然後蘇聯撤退,美國的對手則變成了伊斯蘭激進教派。至於阿富汗人,始終是國際博弈下的磨心。泰戈爾雖然反對殖民主義,但這篇小說倒不是要批評時政,他最深刻的依然是其人道主義精神。小說下半部分講到喀布爾人因金錢糾紛誤傷別人,給警察抓去坐牢。幾年後,喀布爾人出獄了,剛好遇上敘事者小女兒出嫁之時,喀布爾人希望能再見她一面。然而小女兒長大了,對這位兒時忘年好友已不能如昔日那樣歡談。喀布爾人說,原來他在故鄉裏也有一個差不多大的女兒,每當想念她,他就會帶乾果給敘事者的女兒吃,一解思念。泰戈爾最後寫道,喀布爾人「坐在加爾各答的一條巷子裏,冥想着阿富汗的光禿禿的群山」。

這篇小說簡單質樸,但信息量不少。歷史上,阿富汗的出現是西方列強的產物,「阿富汗」(Afghan)一詞來源眾說紛紜,它可能是一個古代酋長之名、波斯人對普什圖人(今天阿富汗境內人口最多的種族)的稱呼,或是「山上之人」之意。 在泰戈爾的時代,「阿富汗酋長國」已立國多時,可泰戈爾仍把小說主角稱為「喀布爾人」。近日阿富汗局勢緊張,我們一般跟隨主流媒體說,將那個地區、那個國度、那群人以「阿富汗」稱之;但對文學創作者來說,「喀布爾」,這個阿富汗最重要的古老都城,可能才是他們更習慣引用的符號。泰戈爾小說所寫的,是用一雙加爾各答的眼睛去看喀布爾,「喀布爾人」象徵了來自異國的遊民小販,在主流觀念裏,「喀布爾人」是神秘而危險的,然而泰戈爾最終要描述的,恰恰是一種超越種族和文化的善意。小說中敘事者清楚點出了他跟這個外來人之間,唯一也自足的連結理由:「我忘了他是喀布爾小販,而我是孟加拉貴族。我只是想:他也和我一樣——我是父親,他也是父親!」

在西方媒體中,「阿富汗」或「阿富汗人」是一個經常被刻板化的符號。近日不論是西方媒體還是中文媒體,對阿富汗政局分析、歷史背景梳理跟社會文化敘述,其實已算深入的了,只要讀者願意花時間爬梳報道和評論,不難擺脫過去如「文明衝突」之類的片面而破碎的印象。不過,媒體對於美軍撤退、塔利班重奪政權的報道均有相當鮮明的價值取態,除國際博弈分析外,媒體最關注的始終是女性問題:塔利班藉伊斯蘭教條剝奪女性自由,甚至侵害女性生命。近日媒體鋪天蓋地的深度採訪,無一不觸及塔利班重臨下阿富汗女性的處境。 雖然這個問題千真萬確,卻不一定是認識「阿富汗」的唯一鑰匙。

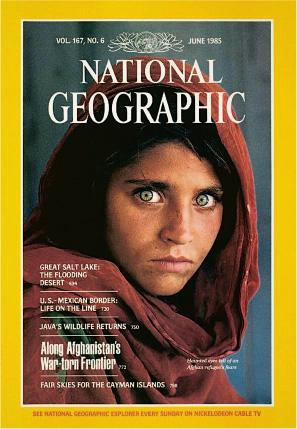

主流形象下被抽空背景

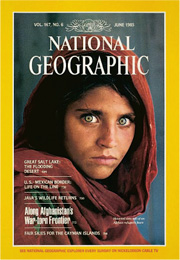

1985年,《國家地理雜誌》刊登了一幅著名的封面照片,名為「阿富汗女孩」。這幅照片以一個充滿震撼力的眼神,在西方人心目中塑造了阿富汗「戰火下的女性」的悲情形象。及至塔利班在20世紀末奪權到21世紀初被美軍推翻,「阿富汗女孩」的形象亦進一步演化為「被戰火和伊斯蘭教條傷害的女性」。從宗教角度,伊斯蘭教法(Sharia,即根據《古蘭經》及先知聖訓而訂立的世俗法律)有否侵害人權,背後涉及很多歷史文化脈絡,跟伊斯蘭各派別的內部分歧。可是,主流媒體對這方面的呈現並不全面,因為只要簡單報道一些駭人聽聞的新聞,例如女性被禁止工作和上學,必須穿上罩袍(Burqa),或是被強制結緍,甚至被殺害,馬上就能在大眾心目中留下一個「阿富汗女性」的不幸形象。這個形象既真實,同時又被抽空了更為複雜的社會歷史背景。

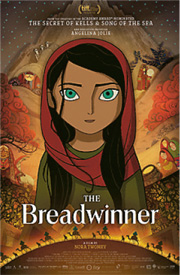

有一部名為The Breadwinner的暢銷小說,曾改編成動畫,講述一個阿富汗少女帕瓦娜,在父親被塔利班抓捕下獄後,毅然喬裝成男孩外出工作。小說中譯為《戰火下的小花》,出版時被包裝成青少年文學,一些文案和評論更將帕瓦娜描述為「阿富汗的花木蘭」。 小說行文直白,故事簡單動人,的確適合青少年讀者閱讀。亦正因如此,小說無法兼顧塔利班治下的阿富汗社會背景,故事中的塔利班是邪惡、專制而不可理喻,小說敘事全由女主角出發,從她父親無故被捕,到她喬裝成男孩外出,然後遇上同樣喬裝的昔日好友蕭希亞,一同慘淡地要以挖掘人骨出售為生。後來蕭希亞決心離開這個國家,到西方世界去;帕瓦娜終於盼得父親歸來,怎料又因塔利班的攻城戰而跟母親和姊妹失散,於是又引出續集《帕瓦娜的旅程》(Parvana's Journey)的故事。

帕瓦娜系列的作者是加拿大作家艾里斯(Deborah Ellis),她曾在1997年到巴基斯坦探訪阿富汗人的難民營,因而得到創作靈感。及後她也寫了系列的最後一部《泥濘之城》(Mud City,還沒有中譯本),講述帕瓦娜好友蕭希亞在巴基斯坦難民營裏的故事。我們可以將這個系列跟巴基斯坦裔作家洛禾桑娜.汗(Rukhsana Khan)的小說《被遺棄在喀布爾的少女》作比較,這部小說改寫自一個真實故事:一個生於貧窮村落的少女賈蜜拉,在母親死後隨父親搬到喀布爾生活,卻因與繼母不合,被遺棄在市場裏。作者洛禾桑娜3歲已移居加拿大,據小說〈後記〉所述,她是從一份阿富汗兒童狀况報告中讀到這個故事的原型的。

阿富汗在西方視角

兩個故事均是用西方的眼睛看「阿富汗女孩」,這種視角比較着重「阿富汗女性」(尤其是年輕女性)作為一個群體的生活狀况。這幾部作品都用上了喀布爾為場景,故事時間同樣在塔利班治下,但成書則大都在美國入侵阿富汗之後。可以理解的是,塔利班在1996年佔領喀布爾後,其實已進入西方人、尤其是人道主義者的視野中,2001年的「九一一襲擊」,不過是把這種視野大幅擴展,並在全球政治的操作上,被貼上「反恐」標籤。

2014年8月,年僅17歲的巴基斯坦少女馬拉拉(Malala Yousafzai)向《紐約時報》表示,她會向所有女孩、所有學生推介《戰火下的小花》,因為小說「提醒世界上的女性何謂『勇敢』及『堅強』」。同年底,馬拉拉獲得了諾貝爾和平獎。馬拉拉不是阿富汗人,但她是普什圖人,童年也在塔利班治下生活,直至11歲時接受「英國廣播公司」邀請,以寫部落格的方式揭露女性和兒童在塔利班治下的生活,才走上人權運動之路。「塔利班—女性—兒童—人權」這條脈絡,成了西方世界理解21世紀阿富汗的主流方式,即使全球政治格局瞬息萬變,塔利班在過去20年間長期失勢,像《戰火下的小花》裏的阿富汗形象,依然銘刻在西方讀者的腦海中。

複雜寫法 多重價值碰撞

尼日利亞裔作家阿迪契(Chimamanda Ngozi Adichie)有一個關於「單一故事的危險性」(the danger of a single story)的說法,大意是指掌有權力和文化優勢的一方,總是帶着某種單一的偏見(故事)去看待弱勢。這是一個典型東方主義的說法,但阿迪契還提到,優勢一方在描述弱勢一方時,往往會錯判後者的生存能力。轉換一下角度,我們或許發現上述「生命(女)鬥士」式的阿富汗形象,可能就是關於阿富汗的「單一故事」。「單一故事」通常有助推動人權運動,直接讓阿富汗人的困境暴露於國際視野下;但從文學角度看,這並非深刻的呈現方式。

《喀布爾之燕》是一部2002年出版的小說,後來也被改編成動畫。故事同樣發生在塔利班治下,但敘事點卻一分為二,分別講述一對男女主角。男主角是一名刑場上的劊子手,他的妻子患上絕症,本來依照律例,他大可把妻子棄於街頭,但他卻於心不忍。女主角本來是一名律師,塔利班來臨後失去工作,只能活在罩袍之下。當他得知同屬知識分子的丈夫,竟跟隨狂熱的群眾用石頭砸死一名妓女時,她頓然絕望了。她跟丈夫爭論,卻意外令丈夫死亡,她隨即成了另一個被砸死的對象,而男主角正是行刑的人。小說以意識流寫成,它主要不是呈現什麼道德勇氣或弄人命運,而是試圖將男女主角在面對荒謬世道時複雜不定的內心,鋪陳出來。小說作者雅斯米納‧卡黛哈(Yasmina Khadra)有一個女性名字,然而作者本人其實是一名男性,他是阿爾及利亞人,穆斯林,曾在軍隊中工作,並跟伊斯蘭激進教派打過仗。為免被軍方審查,他才採用其妻子的名字前兩個字作為筆名,直至後來移居法國後才公開身分。

雅斯米納.卡黛哈的作品在文壇認受性甚高,曾獲多個歐洲文學大獎。《喀布爾之燕》不屬上述的「單一故事」,因為小說中的複雜寫法,表達了多重價值的衝突:宗教與人性,政治與生活,法律與道德,還有男人和女人。作者鮮明地建立一對平行敘事,分別呈現男性和女性兩種視角,而作者則更偏向同情女主角,也讓女主角的遭遇成為顛覆男主角思想的契機。作者以其妻之名為其筆名,也說明了他對在「宗教精神病」(作者語)下的性別意識有相當的敏感度,這也是《喀布爾之燕》能超出西方眼睛的「單一故事」視角、更深入地切進伊斯蘭宗教狂熱問題內部的原因。

迥異於主流敘事的紀實文學

自從白俄作家亞歷塞維奇(Svetlana Alexievich)獲諾貝爾文學獎之後,我們似乎愈來愈傾向接受「虛構文學不足以描述現實」這一觀點。在華文出版界中搜尋「阿富汗」、「喀布爾」這些關鍵詞,會赫然發現已有大量由記者型作家所寫的紀實文學被譯成中文。例如:《喀布爾的書商,和他的女人》講述一個政治思想開放但家庭思想保守的喀布爾書商;《如詩的地毯:喀布爾男孩成長記》記述一個阿富汗裔學者在喀布爾的童年生活;《誰殺了喀布爾女人──美國女記者在阿富汗的現場直擊》是關於在「後九一一」時期阿富汗女性族群的生活;還有《喀布爾美容學校》則記錄了一名美國美髮師在喀布爾開設美容學校,繼而融入阿富汗文化生活的故事。這些作品既非「單一故事」式的虛構小說,也不像主流媒體對阿富汗的片面呈現。當然紀實文學仍有紀實文學的視點和角度,它也不是全知的,但最低限度,讀者可以藉着逐本爬梳,整理出一個跟主流媒體迥異,也不是虛構式傳奇的阿富汗風貌。

而當我們說到「關於阿富汗的文學」時,也毋須再「言必稱《追風箏的孩子》」了。即使胡賽尼(Khaled Hosseini)這部暢銷小說,連同他後來兩部作品《燦爛千陽》及《遠山的回音》,依然經常是西方讀者認識阿富汗文化的文學入口,但正如好些批評都指出,胡賽尼的小說有意淡化阿富汗文化特色,而僅僅將之描述為一個西方讀者眼中的「異國」:這是一個絕色的異國,卻攙雜了流亡者的許多想像。就連胡賽尼本人,一位在喀布爾出生、卻在11歲時已移居歐美的「喀布爾人」,也在塔利班日前重奪喀布爾之後對《紐約時報》記者說,人們應該多讀關於阿富汗的歷史書,而不是他的小說。這是因為,他已很久沒在那裏生活了。