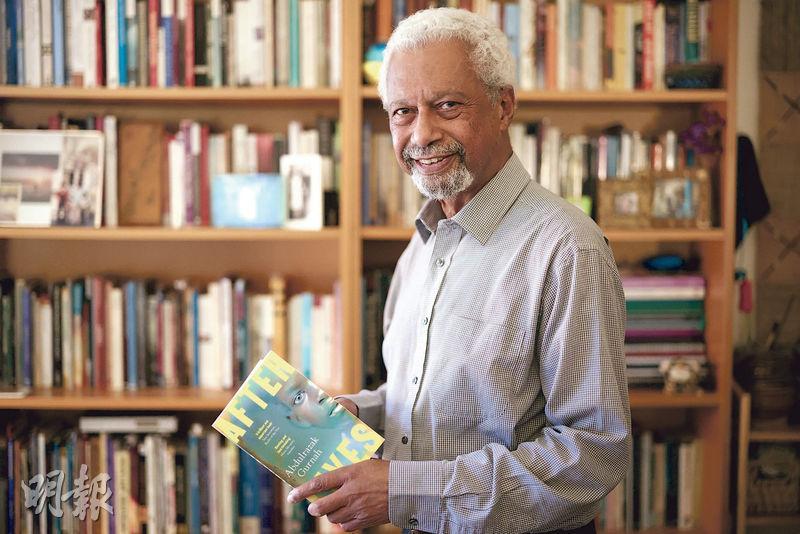

【明報專訊】2021年諾貝爾文學獎得主是阿卜杜勒拉薩克.古納,消息一出,華文文學世界一片黑人問號,不禁問:他是誰?我也同意古納得獎是爆大冷,但空穴來風,畢竟,非裔或黑人作家長期與諾獎無緣,實在不合情理。過去10幾年,尼日利亞小說家阿切貝(Chinua Achebe)和肯尼亞作家恩古吉(Ngũgĩ wa Thiong'o),都一度被視為熱門,但都沒有跑出,而阿切貝更已在2013年去世了。早在1991年得獎的戈迪默(Nadine Gordimer),以及2003年的文學獎得主庫切(J. M. Coetzee),都是來自南非,而且都是白人。換言之,從古納往前追溯,對上一次由非裔黑人作家得獎,已是1986年的尼日利亞作家索因卡(Wole Soyinka),而索因卡、戈迪默、庫切、古納4人都是英語作家。

英國移民小說作家

古納的長篇小說作品並未有中譯本,華文文學界對古納的作品,尚未有相當深入的研究,遑論普及介紹,對他的認識自然不算多。然而,古納是非裔英語作家或英國移民作家,我手邊的相關英文研究材料就不少,其中2005年出版的《當代英國小說》(The Contemporary British Novel),分為寫實主義(Realism)、後殖民主義(Postcolonialism)、女性主義(Feminism)、後現代主義(Postmodernism)四大部分,古納、魯西迪(Salman Rushdie)和莎娣史密夫(Zadie Smith)等同屬後殖民主義部分。本文許多論點來自這本書,以及《跨世界寫作》(Writing across worlds)一書中,評論人娜斯達(Susheila Nasta)與古納的對談,特此道明。

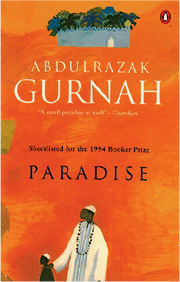

在過去,文學界對於古納的一般認知,主要基於他第四部小說作品《樂園》(Paradise),因為此書曾入圍布克獎決選(Booker Prize)。另一方面就是古納的學者身分,尤其是他研究英國印度裔作家魯西迪,編輯了《劍橋大學魯西迪指南》(The Cambridge Companion to Salman Rushdie,2007)一書。

眾所皆知,「英國文壇移民三雄」中,兩人已奪諾獎,分別是生於千里達的印度裔作家奈保爾(V. S. Naipaul),以及日本裔的石黑一雄,而魯西迪並無奪獎,反倒是研究魯西迪,比魯西迪年輕一歲的古納勝出。瑞典學院的授獎詞中指出,古納「對於殖民主義的影響,以及處於文化與大陸鴻溝之間的難民命運,表現出毫不妥協與富於同情的洞察」(for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents)。

古納的經歷與早期小說

古納生於1948年,也是英國文壇移民作家。古納出生於桑給巴爾蘇丹國(Sultanate of Zanzibar,1856年成立,1964年敗亡),過去當地一直受阿拉伯半島的阿曼掌控,19世紀末,隨着英國和德國的帝國主義擴展,向東非殖民,英國控制了桑給巴爾,當地成為英屬保護國,1963年底一度短暫成為主權國家,但1964年桑給巴爾革命之後,蘇丹國就被桑給巴爾人民共和國取代,不久再與坦噶尼喀(Tanganyika)合併成坦桑尼亞(Tanzania)。

古納的祖上屬於桑給巴爾蘇丹國的精英階層,桑給巴爾革命結束了阿拉伯人的統治地位,權力轉移到非裔左翼分子。由於古納的背景,他在1968年流亡至英國,1982年成為肯特大學(University of Kent)博士,他一直在肯特大學英文系執教,直至退休。

古納的第一部小說《離開的記憶》(Memory of Departure,1987)帶有一點自傳色彩,也是他一貫的移民者離鄉別井、失去家園的故事,也注目於流離失所、旅程、昔日記憶等常用主題。小說中的年輕人哈桑奧馬爾(Hassan Omar)一家十分貧窮,桑給巴爾革命後,黑人專制政權管治當地。哈桑有好成績,但無法升讀大學,他一度投靠內羅比的富有叔叔,希望得到他應得的家族遺產,但最終哈桑成為船員,在運載貧困移民者的船上工作。

古納的第二部小說《朝聖之路》(Pilgrims Way,1988)繼續刻劃移民者的生活,主角總是面對昔日的陰影,同樣是由於桑給巴爾的革命而離家。陶德(Daud)來到英國,處於困境,在想像中尋求一點慰藉,小說被視為古納筆下的杜斯妥也夫斯基《地下室手記》(Notes from Underground)。

成名作《樂園》:轉變及調節

《樂園》是古納的成名作,小說的時間焦點為1890至1914年之間,換言之就是第一次世界大戰前夕的東非,當地阿拉伯商旅的勢力還是巨大。男孩尤索夫(Yusuf)出生於當地,他的父親經營旅館,由於欠錢,尤索夫被典當,要為富有而有權勢的阿拉伯商人阿齊茲(Aziz)工作,擔任僕人。尤索夫追隨阿齊茲,前往中非和其他地方做生意。《樂園》中刻劃了阿拉伯的擴張力量,但英國和德國的歐洲帝國殖民主義也來臨,隨着一次大戰爆發,而尤索夫的父母已經去世,尤索夫被德國軍隊強行徵召當兵,對付英軍。

《樂園》是尤索夫的成長故事,他沒有實在的家園,也無法追憶往昔,小說刻劃出政治轉變,個人不由自主地不斷調節。《樂園》的中非之旅可與康拉德名作《黑暗之心》(Heart of Darkness)比較,而《樂園》以19世紀末為背景,正好與阿切貝小說《瓦解》(Things Fall Apart,又譯《分崩離析》、《生命中不可承受之重》)相仿。

古納的研究者布魯士京治(Bruce King)指出,「古納的小說主題之一,是有抱負來定義自己的必要。抱負使人探索他自己的世界,外出的旅程,也可能會以失敗告終,而那些缺乏抱負的人,會成為家人、朋友、當權者和個人抑鬱的受害者。他寫出被連根拔起、疏離、多餘的個體,他們因而或感覺是怨恨的受害者。然而,他們與那些不試圖改變生活的人不同,他們的處境提供了可能性。雖然小說的引人注目之處,在於焦點是外來者,而敘述保留於外來者內在或近乎的意識之中,但是故事也發生在帝國和種族歧視的歷史中,包括現代的桑給巴爾,國家獨立後,封建精英被革命暴徒所取代。後殖民解放可能是由一個不公義的地方秩序,被另一個所取代」。京治的歸納,點出了一些古納小說的基本特色與重點。

古納的內在轉向

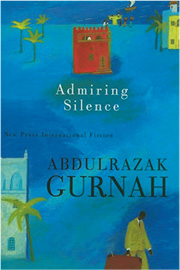

《樂園》以及古納的第五部小說《欣賞靜默》(Admiring Silence,1996),代表了古納的轉向,他離開了早期小說如《朝聖之路》和第三部小說《杜蒂》(Dottie,1990)中,將英國放在前景的寫法,而《樂園》打後,前景轉換了,甚至外在世界也不相干了,不是中心了,反之,古納更重視內在景觀或內在世界,因此有所謂內在轉向。

《欣賞靜默》中的中年男人逃離家鄉桑給巴爾,在1960年代末他來到英國建立新生活。他曾與美麗而叛逆的白人女子愛瑪要好,他們生了一個孩子。他總感到不滿足和疏離,編造了過去和他的家國故事。如今已過20年,障礙消除了,他回到桑給巴爾,當地社會的貧瘠真貌,令人幻想破滅。他回到英國,可是愛瑪已另有所愛。

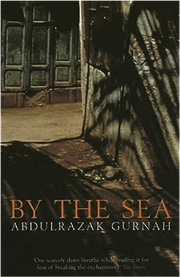

古納至今出版了10部長篇小說,本文最後要談的古納小說是《海邊》(By the Sea,2001)。《海邊》所指的海邊是桑給巴爾的海岸,也指英國海岸。小說有兩個主角及敘述者,一個是政治難民薩里赫奧馬爾,他從桑給巴爾抵達英國機場,尋求庇護,接受質問。小說另一主角,是與薩里赫的過去相關的拉迪馬哈茂德,拉迪獨自居於倫敦。薩里赫和拉迪在英國海邊小鎮相遇,故事真相隨之展開。《海邊》以兩種迥然有別的敘述,探索現代人的遷移、政治庇護與難民身分。

從托妮莫里森獲諾獎說起

古納除了是小說作家,還是一位學者。我手頭的《愛丁堡大學20世紀英語文學指南》(The Edinburgh Companion to Twentieth-Century Literatures in English,2006),一如新世紀時興的文學史編撰潮流,此書的所有文章正是以年份為題材,由1899年的現代文學開始,經歷了兩次大戰、冷戰與帝國的衰退,然後邁向千禧。古納的文章〈1993年,斯德哥爾摩:托妮莫里森得獎〉(1993, Stockholm: A Prize for Toni Morrison),收於倒數第二篇。

什麼獎呢?無獨有偶,正是諾貝爾文學獎,古納卻刻意隱去諾獎之名,焦點明確,是托妮莫里森。古納回顧1988年1月24日,《紐約時報書評》(The New York Times Book Review)上,黑人作家大讚托妮莫里森當年的小說新作《寵兒》(Beloved),更有48位非裔美國作家和學者公開聲明對《寵兒》並沒有獲國家圖書獎和普立茲小說獎表示遺憾,同一年的3個月後,《寵兒》終於獲得了普立茲小說獎,普立茲獎發言人勉為其難否認這封公開信影響了獎項決定。

古納知道獎項反映了共識,但總是有爭議,而獎項在媒體和公共活動中引人注目。1993年托妮莫里森得到諾貝爾文學獎,她的崇高位置塵埃落定,而獎項的爭議似乎失卻了意義,因為莫里森作品的力量和獨創性,已是不言而喻。

古納有文學史的認知,在文章中他指出非裔美國文學的產生和接收,與美國的歷史和文化有着深刻的聯繫。古納判斷,托妮莫里森獲獎是非裔美國文學修成正果,從理察賴特(Richard Wright)開始,一直到托妮莫里森,中間還有拉爾夫埃利森(Ralph Ellison)、詹姆斯鮑德溫(James Baldwin)、瑪雅安吉洛(Maya Angelou)、愛麗絲獲加(Alice Walker,第一位非裔美國女性的普立茲獎得主)和奧古斯特威爾遜(August Wilson),古納分析了非裔美國文學的主題和作品,當然也聯繫到戰後美國的社會背景和民權運動,以小見大,他寫下戰後非裔美國文學的簡史。

古納認為1993年托妮莫里森得諾獎,可以視為非裔美國作家為贏得經典地位而作的奮鬥,卒之帶來成功的總結。但古納有更廣闊的思考,他不被獎項分散注意力,諾獎授予一位非裔美國作家,並不表明非歐洲的英語寫作發生了巨大變化。文章之中,古納對諾獎也略作諷刺,他重提邱吉爾獲得諾獎,以及沙特拒絕領獎。隨後古納又強調,索因卡、沃爾科特(Derek Walcott)都是非歐洲英語作家,獲獎在先。托妮莫里森得獎,並不是美國媒體所宣稱的黑人寫作的戲劇性勝利,而是本身就是偉大的勝利。

文章的後半部分將焦點放在英國移民作家,在此不作詳談。確實,從古納獲獎,他的非裔英國身分是重點,甚至令人覺得這是對非裔作家的難得肯定。

古納的個人定位及世界作家

古納是華文文學界感到陌生的名字,而本文只是對古納的初步引介,意在拋磚引玉。一般對於古納的定位是非裔英國作家、英國移民作家、當代英語後殖民作家等等,但古納怎樣看自己的作家身分呢?以下的夫子自道,或可為本文作一總結。

在評論人娜斯達與古納的對談中,古納談到1992年獲得諾貝爾文學獎的聖露西亞詩人沃爾科特,古納自言非常欣賞沃爾科特作為「世界作家」的自覺,「一個認為自己屬於更廣闊世界的作家。他並不孤單;他遵循別人的偉大的傳統;這些並不新鮮事。過去總有一種等級系統,所以,所謂的『世界』就是『歐洲』。現在,我們知道事實並非如此。沃爾科特談論的『世界』,或者我正在思考的『世界』,甚至是魯西迪或卡里爾菲利普斯(Caryl Phillips)等人正在思考的『世界』,都不是那個『世界』。艾略特(T.S. Eliot)的『傳統』世界,正如艾略特當時的意思——公平地說,他屬於他的時代——是一個歐洲傳統的世界。現在,我們有來自更廣闊世界的作家。我是其中的一員」。