【明報專訊】冬日清早,按圖索驥爬緩坡來到四周鳥鳴嚶嚶的寮屋,一對夫婦在掃地、澆花、煮早飯,於客廳和屋外廚房忙進忙出,不忘向來客道個早晨。若不是閘前有標示,還以為誤闖村民的家。這是一家由村民居所改成的小型展覽館,保留原初佈局。「他們是屋主,這像他們的祖屋,以前有些養雞和豬的屋舍,借給我們做虎地坳故事館,但仍留下兩名老人家的起居空間,他們閒時就回來。」路德會社會服務處社區發展組項目發展主任麥鋒慈解釋。故事館於上月開放,刻載了這條非原居民寮屋村落的救村印記。

邊做邊學保育 拿最好的出來

虎地坳村曾被劃入新界東北新發展區,及後又擬興建警察駕駛訓練學校。馬屎埔村、石湖新村、天平山村及虎地坳村村民於2012年組成「粉嶺北新發展區寮屋居民關注組」,反對政府計劃,要求不遷不拆。「我從一些學者得悉這要講保育評分,決定先後,於是在2014年就有樣學樣,參考其他地方如黃石公園,學搞導賞團。」廖志協與其他村民花了個多月,重新磡查這條約30公頃的村落,「看看究竟我們有什麼呢?找了十多個地點出來。又辦盂蘭導賞,我們是香港第一家做盂蘭導賞」。寮屋村沒村長,他們便成立居民福利會。廖志協本來從事建造業,對保育一知半解,因為要回來處理村務,分身乏術,「條村有事,突然又走了去,上不了班,決定辭工不做」。他早已搬到市區,奈何還是放不下這條村:「我和副主席兩個都在這出世,都給母親『騙』了去辦盂蘭。做下來便聽到很多人說不想拆、不想搬走。」他於是邊做邊學,明白在這個社會只是反對也沒用,「要做好自己,拿最好的優點出來,看有沒有人欣賞」。如今他是福利會主席,與副主席陳耀安、村民列安邦等構想保育主線:一方面有由清朝重修古墓、磚廠遺址到二戰時日軍拆屋的「六間遺痕」歷史;另一方面是生態景色,如鳳眼藍魚塘、梧桐河和珍稀鳥類。

窮山惡水 成偷渡落腳地

這條村的歷史遠不及圍村悠久,廖志協祖籍潮州,「我阿爺1950年代來到虎地坳,他說一個人都沒有」。虎地坳屬低窪地區,位處梧桐河和上水圍廖氏家族墓地的山坡之間,廖氏古墓是村民從前的玩耍基地。年長村民憶述當時這裏屬禁區,「即是說好多警察,但不知何故,警察不會進來搜屋,如果試圖出去界限街申請身分證,就會截住你,要回大陸。於是有些村民有惰性,不敢冒險,開始在此聚居,建鐵皮寮屋,摸熟了環境才決定哪天出九龍。既然這邊有屋,拿身分證後又回來」。當年偷渡的話,從深圳河游水上岸,這裏便是第一站,若走山路就由蓮麻坑過來,「初頭大部分是同鄉,小時候這裏是潮州村,全部講潮州話」。至1960及1970年代文化大革命時期,才來了東莞和客家人,形成會聚不同籍貫的村落。

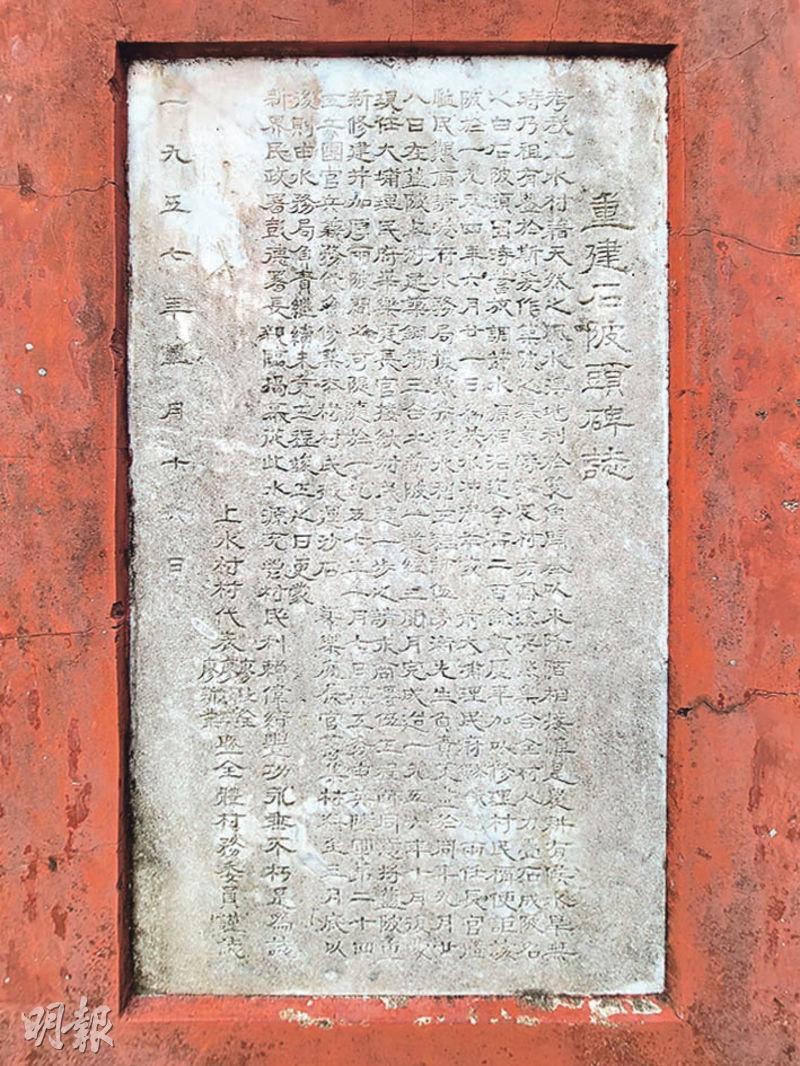

至於村民所居的土地,則為公家地及向毗連上水圍原居民租借。「當年沒人看好上水,覺得沒得發展、非常偏遠。」他記得1960、1970年代的田租一年才交一元,「大概夠4個人飲餐茶。他們收的田租好少,根本不是為田租」。原居民亦不在這邊耕種,「講起耕種就淒涼,好彩就一年浸3次水,唔好彩就浸5、6次,根本耕唔掂」。他說的正是梧桐河,雖有白石坡頭和木閘,仍氾濫不斷。他猶記得不到10歲,就在急流中把鴨趕回屋中,又要拉網免得魚游走。從前河邊全是高腳木屋,河道至2000年代修整,水浸情况改善,現在仍可見到部分村民保留的高腳屋,用石柱將屋架高2米,也可見到記載防堤坡頭歷史的石坡頭碑。這條河同時為村民提供水源和養魚的食糧,「天氣凍到得幾度,我要喺河邊撈水滋(水蚤)養魚」。部分村民會把房屋升高1、2吋,形成水坑養魚,也有在室內飼養較需保暖的熱帶魚,再銷售到東南亞。

由鐵皮潮州村 到交織不同籍貫族群

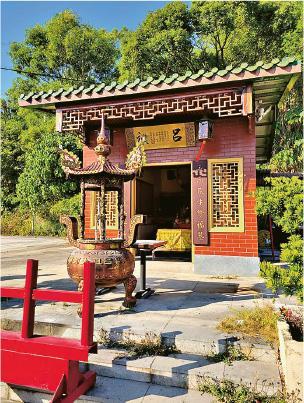

定居後,村民不忘把潮州信仰及習俗一併帶來。1967年,11個同鄉開辦盂蘭勝會,以祭來港時遇難的同鄉,兩年後又集資建了鐵皮呂祖廟。近年因想顧及不同籍貫,便同場展出不同顏色的大士爺,代表潮州、客家、本地及鶴佬。原居民與非原居民一直關係要好,「佢哋包糉又叫我哋去拎,我哋細個會去『食山頭』(新界宗族到山墳祭祖,會帶備食物和工具就地生火煮食),我哋做誕又叫番佢哋啊」。例如呂祖誕和土地誕。《潮籍盂蘭勝會:非物質文化遺產、集體回憶與身份認同》補上有趣一筆,話說虎地坳盂蘭勝會保留了潮州傳統,有投香爐的環節,附近原居民投得香爐後見整年生活順遂,竟不依習俗把香爐歸還,寧願捐錢讓大會另買香爐,但大會也尊重其意願。另外,村中有由上水圍廖氏於1924年建立的文明廟,供奉文武二帝和魁星,可見不同族群間的文化如何在此地交織。路德會為故事館申請鄉郊保育資助計劃時,須徵詢不同持份者意見,也得到上水圍村長的支持,麥鋒慈解釋:「我理解是做保育都不會有太多意見。可提供誘因(不去租出做倉),令到地主有些收入,又對環境有幫助。」

憑磚頭,尋磚廠

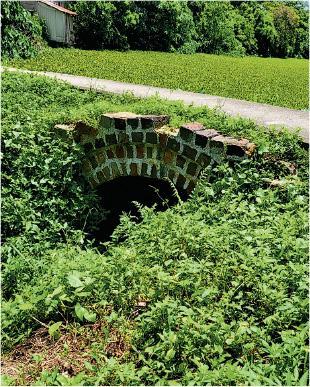

救村亦成為了村民追尋歷史的契機:「我們初時只知道這裏有KCR磚、KCR紅磚拱橋、七彩古井、夾石機頭柱,它們是一組。」翻查舊報章後,得知羅湖磚廠1923至1939年在此處建磚廠,設兩座磚窰,為九廣鐵路燒製磚頭,並建造沙頭角支線設施。他們相信古井是當時工人開挖的飲用水井,用了附近常見的頁岩築砌,故在陽光下五彩閃爍。文獻顯示當年虎地坳位置便利,方便工人用鐵路或水路將磚運走,同時亦有適合燒磚的泥土可供開採,造就村內水塘處處。「這種磚頭不用打理也不會長青苔,便知質量好。」廖志協拿起面前色澤不一的紅磚,上面清晰烙着「KCR」字樣,歲月彷彿不曾流逝。磚廠拆毀時,留下滿地磚頭,後來居民隨手撿拾建屋,「都沒人知道原來有字,腳底全是KCR磚」。

不以「打卡」為賣點 強調歷史生態價值

廖志協憶述當初做導賞,村民未必理解,有時嫌滋擾,要求他們繞路;另一方面,導賞義工也吃不消,清理不到參觀者帶來的垃圾:「我們這些村落,街上垃圾都要自己清理。我們清了幾次都投降,太多人來,做不了。」他眼見沙螺洞的油菜花田湧入大量遊客,影響了本來的生態,因此盼在這裏低調做保育,不大肆宣傳,也不以農產或「打卡」為賣點,強調這裏的學術和研究價值,例如生態、軍事痕迹、碑文歷史、寮屋演變。像是寮屋也有分井屋和農屋廚房等類型:「有了這些組件,建築學系便很有興趣,鍾宏亮教授連續幾年叫學生來學寮屋規格和野生種植。」展館內,可看見碩士學生用「再生設計」方法,為虎地坳村構想的非原居民社區場景。

回頭看來,這個研究網絡是村民深耕細作得來的成果,始於每年只有3日的盂蘭導賞:「呂永昇博士來看盂蘭,我帶他在村走個圈,他回去與其他教授分享。」之後陸續來了歷史學博士邱逸、鍾宏亮,甚至嘉道理農場植物保育部的邵靄賢。「與渠務署開會,邵博士一起坐在這裏說:『現在我是虎地坳的種植顧問,免費的。』我們有她這個嘉道理種植第一人的支持。」廖志協說有賴各位學者的研究和論文,才提高了虎地坳保育評分。其他同樣面臨規劃的鄉村,日後或許可以借鏡。對他而言,保育是水滴石穿的工作,剛避過「新發展區」和訓練學校的興建,村民笑聲未落,又被劃入「北部都會區」,只好嘆句「盡做」。這邊觀花海魚塘,那邊看二戰痕迹,初來訪客或感花多眼亂,但這實在反映村民為家園着急籌謀的心情。看着今年橫洲三村和馬屎埔村的命運,便不難理解。