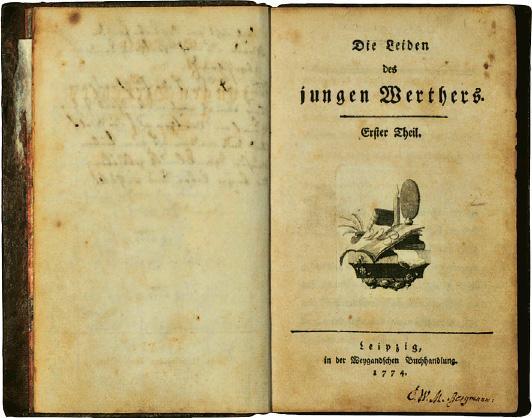

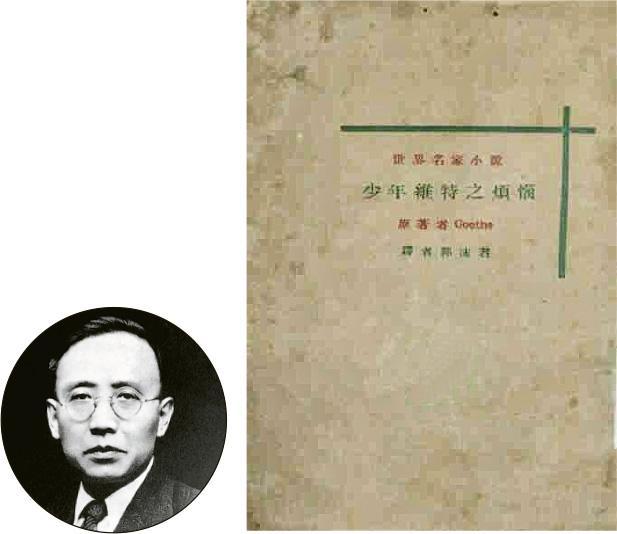

【明報專訊】近來最受關注的文學新聞,當數19歲香港青年葉晉瑋(Eric Yip),憑〈擦音〉(Fricatives)奪得英國國家詩歌大賽(National Poetry Competition)獎項。我八卦一看三人評審名單,赫然看到大衛康士坦丁(David Constantine)大名。康士坦丁是詩人、作家、翻譯家,以翻譯歌德(Goethe)、荷爾德林(Hölderlin)、克萊斯特(Kleist)、布萊希特(Brecht)的作品聞名,拙文〈荷爾德林250周年紀念:在貧困的時代詩人何為〉(《明報‧星期日文學》2020年12月13日)就參考了康士坦丁的荷爾德林傳記。康士坦丁翻譯過歌德的畢生力作《浮士德》(Faust,企鵝經典版),至於牛津世界經典系列(Oxford World's Classics),就推出了康士坦丁翻譯的《少年維特之煩惱》(Die Leiden des jungen Werthers,英譯The Sorrows of Young Werther)及《親和力》(Elective Affinities)。康士坦丁的《少年維特之煩惱》譯本是近10年尤其重要而且通行的版本。