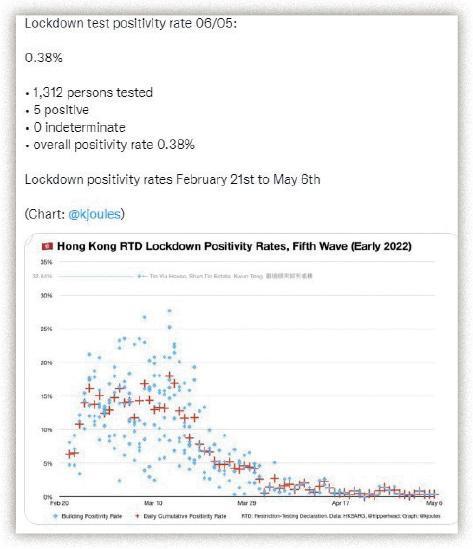

【明報專訊】來自西澳的Aaron Busch居港8年,838日前開始在Twitter跟進新冠疫症確診數字,為記者會發放即時帖文。第五波爆發時,他的作息是早上10時起牀喝杯咖啡;11時收看特首的疫情新聞發布會;下午瀏覽各大中文新聞網站的疫情報道,同時用3個翻譯軟件閱讀和整理成英文帖文;4時半記錄疫情記者會的最新數字和資訊;然後整理和解答問題至凌晨2、3點。在高峰期,他日花14小時,至今已聽了400多場「4點半張竹君」,他得到Covid Influencer、Covid Guy的稱呼,外國領事和公共衛生學者都是他Twitter的追蹤者。