【明報專訊】近月接連有塌樹壓車、古樹連根拔起,最令人惋惜的是大埔梧桐寨村樹幹壓斃修樹的村代表。政府在2008年赤柱古樹壓斃途人後成立樹木辦,協調9個核心部門護養樹木,呼籲市民發現樹木有異,通知政府跟進。惟梧桐寨村民正因屢次經熱線1823報告不果,死者擔心途人安全鋸樹而釀意外。近年,民間有不同樹木項目和研究,冀政府從善如流,以及培養市民的護樹意識。

空氣輸送管救石栗

中華樹藝師公會會長歐永森常表示,香港驗樹側重風險評估,少談國際間重視的健康評估。細問兩者區別,他稱風險評估如急救員初步觀察,到現場檢視樹木問題像枯、死、病、斷,有表格可剔選,如目前政府所用的個別樹木風險評估表格。健康則需長期監察生長狀况,包括土壤和護木方法等,他比喻像患病後的復元過程。「外國見到樹葉顏色不同、葉片變小了,都會派樹藝師去看。」他認為港府只着眼塌樹意外、忽略樹木對城市的長遠益處,此取態影響坊間樹藝課程少談健康,樹藝師的方案通常是修剪部分或移除全棵樹木,「香港沒幾個樹藝師做樹木健康評估、改善樹木健康」。

在香港,政府土地樹木按地點分屬不同部門,如公共屋邨的樹屬房屋署、郊野公園的樹屬漁護署、在未撥用政府土地而未有其他部門管理的樹屬地政總署。反而私人地段的樹木管理有時更加靈活。如大館監獄操場原有兩棵逾60歲的石栗,多年來樹根只透過地面裂縫或破損位通氣,早有衰退迹象,葉片變黄下垂。大館興建時,為抗滲防水,避免水浸,操場地面用上過萬粒細小鋪路石。但歐永森檢查後,見到此舉有礙石栗吸收養分,於是建議重鋪地面,在樹木5米直徑範圍,加裝地下空氣輸送管和垂直通風管。他說兩者在港首見,可以吸入新鮮空氣,並排走多餘水分,刺激根部延伸。枯樹生花,兩棵樹已成地標和遊人乘涼之所。

AI監察樹木傾斜度

大學校園草木葱蘢,也是樹木管理的試驗場。科大土木及環境工程學系教授王幼行在2018年見到颱風「山竹」吹倒多棵大樹,與團隊研發放於樹幹底部的感應器,監察傾斜角度。感應器用上長距離廣域網絡(LoRaWAN),實時和遙距傳輸數據,成本低、省電、省人力,「電池可以持續頗久,不需要常換電池,因有些樹生長的地方,不適合人經常去」。

感應器似監察人類心跳的智能手表,不同的是,樹木沒有劃一的傾斜角度作倒塌指標。「雖然文獻上會寫明多少度,這樣最省力和易管理,但那並不是樹木真正的反應。」研究下來,他發現樹木的兩點特質:第一是它們的傾斜度可反映自身狀况,「只是肉眼看不到,或樹藝師沒有量度」;第二是需長期監察,「香港有暴雨、季風,都是會令樹倒下的外力。看看樹的反應是什麼,會發覺有時比之前好,它慢慢恢復」。外力會訓練樹木的「肌肉」,令它根據生長環境調整,即向觸性形態發生(thigmomorphogenesis),受壓部位會生出較多木質素;承受拉力時會長出較多纖維素。。

光學雷達作大規模篩檢

感應器現研發至第五代,加進人工智能,按每棵樹的數據,預測一般狀況下的正常傾斜幅度,如偏離預測,會發出預警。「可以很保守統統砍掉,可不是一個好的解決方法。要砍很容易,可是它搞不好可以活下去。」感應器日後若能一併偵測病蟲害和破洞等,相信會更方便。但他說這些屬於傾斜原因,「測量只知道結果:這個人心跳很快,可是不知原因,要去找樹藝師做詳細檢測。很少說一個儀器可以量這麼多種東西」。研究最終目的是幫助樹藝師判斷,非取代其工作。其團隊曾參與賽馬會智慧城市樹木管理計劃研發階段。計劃於2021年結束,為8000棵位於人車流較多的路邊樹種安裝傳感器,發現約20棵傾斜角度異常,已轉交政府跟進,技術供樹木辦繼續使用。樹木辦運用不同技術檢查樹木如遙感多光譜圖像、無人機和移動測繪系統等,王幼行則建議不同技術需要互補,例如光學雷達LiDAR可先大規模快速篩檢,辨識有潛在問題的樹木,有需要再裝上感應器做長期觀察。

重新學種樹

歐永森稱香港到處是觀賞樹,但在多颱風環境,需要的應是抗風樹,「樹木健康應由挑選樹種和地點開始」。也早有樹木專家指出,香港驗樹治標不治本,長遠應檢視種樹方法。二戰後,政府大量引入強健和快速生長的外來樹種,加快郊野和市區綠化。數十年已過,外來品種包括台灣相思、紅彩木和濕地松多數步入衰老,漁護署「郊野公園植林優化計劃」自2016年起,每年撥出若干土地供NGO提交建議書,在選定的優化地點展開至少5年優化工作。疏伐老化的外來樹種外,NGO會種植多種原生樹苗,並邀公眾參與,香港地球之友是8個參與NGO之一,行政總裁洪藹誠說植樹時已需用上樹藝知識:「在植樹日,會有註冊樹藝師講解植樹技巧、生物多樣性。」由泥膽處理、挖洞深度到施肥位置等,要講解至少半小時。植樹後,NGO需確保植物存活率,時常與漁護署檢視護養方法,例子包括:

1)大欖郊野公園汀九引水道植林區

植林區有黃牛、野豬出沒,選擇樹苗時將哺乳動物考慮其中。山竹吹襲令植林區外露,於是補種較耐旱及抗風的原生樹苗

2)大欖郊野公園圓墩郊遊徑植林區

該地曾歷山火,芒萁和鱗子莎等野草叢生,原生植物難以自然繁殖,要先清除野草

3)鳳坑家樂徑植林區

地勢陡峭,故選擇種植能適應陡峭山坡的原生樹種如大頭茶、小果鐵冬青、油甘子

最近,他們嘗試在樹根放上麻布,防止雜草生長,以減少水分和養分流失。「見做了很多工夫,存活率都低,又不似被動物吃掉,就想方法。」因地制宜的植樹原則同樣適用於市區,不少原生樹種如木荷和山蒲桃等都適合綠化城市街道。

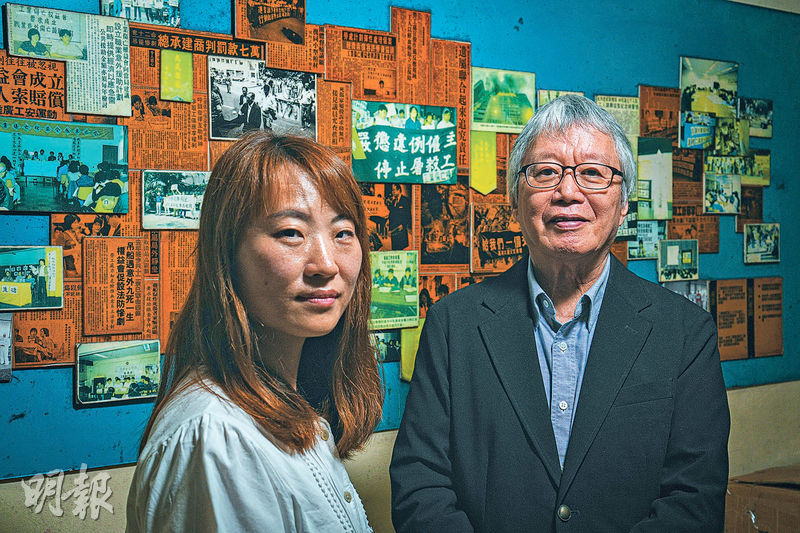

教育公眾 督促政府

受訪者均提到,市民如察覺樹木異常,應尋求專業人士協助,以免再發生梧桐寨村悲劇。長春社有為公眾和學校舉辦的樹木護養及風險評估講座,由註冊樹藝師主講。保育經理許淑君解釋目的不是要市民親自修樹。校園樹木多由園丁和教師打理,他們物色承辦商時,需學會分辨錯誤修剪工作,例如獅尾式修剪和去頂對樹木健康的影響。公眾方面,她希望藉講座和樹木地圖等印刷品,鼓勵市民一同監察,「雖然樹木多數屬政府護養,但都是社會財產」。政府提倡「城市森林」,減低熱島效應、提高生物多樣性,她說都要有大樹才收效,護養能令大樹在市區安全成長。市民日常可多留意樹木外觀,「如每天經過,幫忙看有沒有問題。樹腳有沒有長靈芝?樹冠突然大量落葉或出現枯枝等,就可以及時發現」,之後致電1823或通知關注樹木的團體,「鼓勵打1823,讓政府知道不是只有環團關心樹木,市民都有關心」。

她觀察近年政府有各種護養市區樹的方法,不只有斬樹一途,例如加大樹穴、用竹筒引導榕樹氣根至泥土,以及為樹冠圓渾的樹種如「爆炸頭」黃槿修葉(trimming),減少風阻。政府管理的市區樹木達170萬棵,她認為由多個部門監察,或比統一管理更有效率,惟建議需整理塌樹數據庫,加強抽檢時有倒塌的樹種如鳳凰木。老樹多在道路狹窄的舊區,修樹少不免要爬梯、封路,社會對此應有共識、多理解配合。連月意外頻生,她寄語公眾不要因此害怕市區大樹:「市民保育意識提升,可以令政府做好樹木管理。」