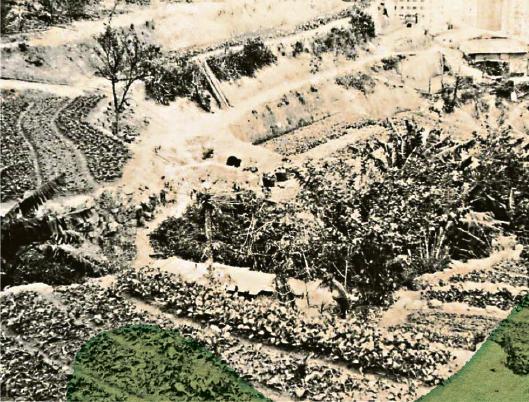

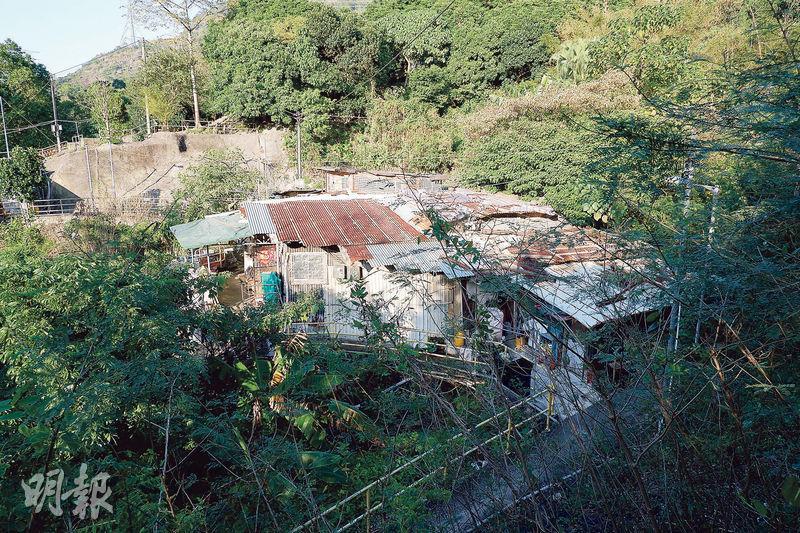

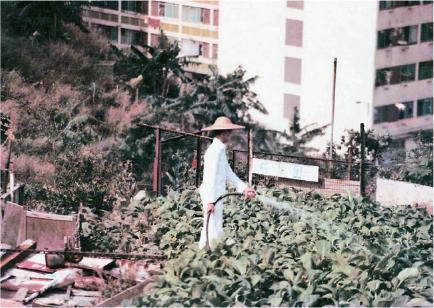

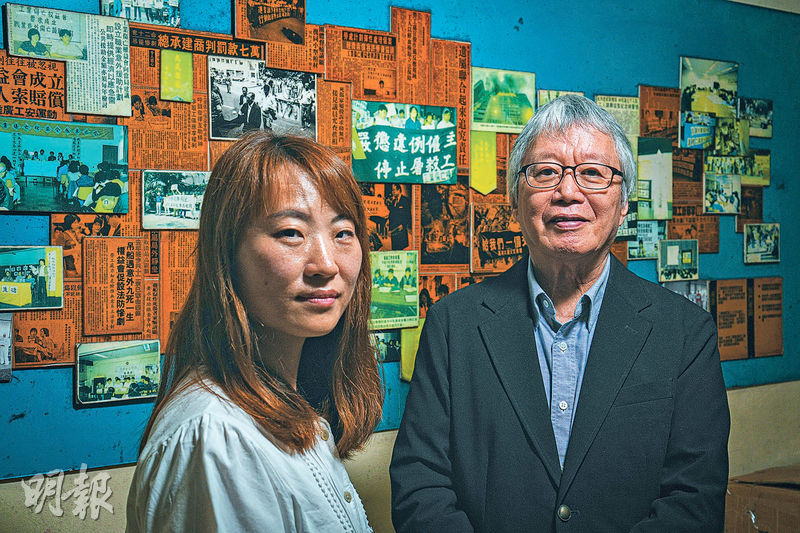

【明報專訊】聽父母輩的香港故事,由住木屋到上公屋算是聽得多,由公屋住返上山還真是新鮮。「初頭去廁所,要屙落個桶度,真係嚇死人,大便先至死,要忍住返去11座屋企,哈哈哈哈﹗」葉雯的媽媽說得爽朗直接,30年前嫁上山沒想太多,「鍾意佢阿爸就唔理啦」,其實她昔日居住的石籬邨跟這條石梨坑村,只隔一條馬路,今天她早習慣親手用石砌欄、定時除草防蛇,然而這樣的生活說不定快將消失。葉雯與同村長大的表妹周藹銓數月前從區議員消息得知,政府欲改劃石梨坑村所在的綠化地帶來建屋,急急成立「石籬改建關注組」召集居民以行動反對,數月下來輸贏未定,卻意外拼湊出家族史與地區史。