【明報專訊】香港學者、作家、翻譯家劉紹銘教授(1934-2023)去世後,我撰文〈從貧寒到高峰——劉紹銘的文字世界〉(刊於《明報.世紀》2023年1月10日),略談劉紹銘的自傳文字、《曹禺論》和編譯工作,也點出陳映真和華裔美國文學譯介兩項,可見劉紹銘如何開風氣之先。再看拙文,也許還應加上劉教授與香港,以至香港文學的關係,才算比較完整。

劉紹銘生於香港,成長於香港,畢業於台大,1966年得印第安那大學博士學位。他曾經任教過香港中文大學崇基學院、新加坡大學、夏威夷大學、美國威斯康辛大學,以及香港嶺南大學。

夏氏昆仲與中大淵源

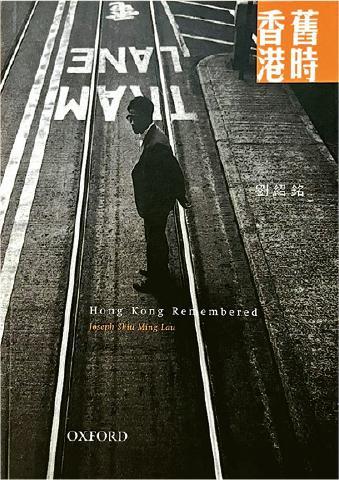

劉紹銘著作等身,最多的當數散文結集,其中《吃馬鈴薯的日子》,先是劉紹銘以筆名劉放如在香港《中國學生周報》連載,其後順理成章由友聯出版社結集成書。《吃馬鈴薯的日子》的版本尤其多,計有友聯版、晨鐘版、大地版、三聯版、牛津大學版、江蘇教育版、中大版,可見甚受歡迎。

《吃馬鈴薯的日子》裏,劉紹銘多次寫到台大的老師夏濟安。當時夏濟安在加州柏克萊大學作中國問題研究,文中的夏濟安,性格如此開朗,栩栩如生。劉紹銘與夏氏昆仲的關係深厚,劉紹銘編譯夏志清《中國現代小說史》,1979年由香港友聯出版社推出中譯本。後來,《中國現代小說史》交由中文大學出版社出版,劉紹銘的〈2001年版序〉就提到:「1968年我在香港中文大學崇基學院英文系任教。安頓下來後,開始構思翻譯大計。得到當時主持友聯出版社編務的林悅恆兄表示支持後,即動手聯絡志清先生的友好和我自己舊日的同學,邀他們參加翻譯工作。」《中國現代小說史》與中大自有一點淵源。又據劉紹銘〈經典之作——夏志清著《中國現代小說史》中譯本引言〉,籌備工作開始於1970年,而1971年,劉紹銘赴新加坡大學任教,所以眾多譯者中,只有一位是劉紹銘中大時期的學生。

夏志清的代表作不止《中國現代小說史》,《中國古典小說》和《夏志清論中國文學》都由中文大學出版社出版,劉紹銘負責校訂,且寫有〈校訂餘話〉。

散文、美文、雜文

1970年,劉紹銘的Ts'ao Yu, The Reluctant Disciple of Chekhov and O'Neill: A Study in Literary Influence由香港大學出版社出版,中文版《曹禺論》就由香港文藝書屋出版。後來,《曹禺論》再收於洪範版的《小說與戲劇》與天地版的《激流倒影》。關於《曹禺論》,拙文〈從貧寒到高峰〉已談,不重複了。

《激流倒影》收《曹禺論》為乙輯,七篇「當代散文典藏」各卷序言為甲輯,分別為〈林行止的兩個世界〉、〈董橋的散文〉、〈生活其實可以如此美好〉、〈喬志高的articles〉、〈黃永玉書畫人生〉、〈白先勇就是這樣長大的〉、〈大地春雨:鍾玲的散文〉七篇。

〈林行止的兩個世界〉一文中,借美國小說家歐茨(Joyce Carol Oates)的散文三類為林行止定位。劉紹銘說:「第一類好『誨人不倦』(instruct),故屬opinion essays。第二類作家睹物思人,好『往事追憶』,可稱『印象派』。第三類以『傳遞資訊與知識』(impart information and knowledge)為旨趣,或可名之為『務實派』。」林行止立足政治經濟和「閒書」兩個世界,「提供資訊,傳授知識,因此可說是Oates心目中的『務實作家』」。

董橋的散文是以第二類為主,睹物思人,往事追憶,而劉紹銘另闢蹊徑,探討作者延續個性的「美文」(belles lettres),「美文」是「閒適小品」,是隨筆,董橋的閒適小品,不乏教人一讀再讀的作品。劉紹銘對董橋的散文,可是一談再談,除了〈董橋的散文〉,至少還有〈捉「字虱」之必要〉、〈文字豈是東西〉、〈文字是董橋的顏色〉三篇,全收於散文集《舊時香港》。為何一讀再讀、一談再談?劉紹銘欣賞董橋的文字,還是歐茨說的「忍不住一再側耳傾聽」。

喬志高在《鼠咀集》的序言已說自己寫的不是「美文」,不是essays,而是雜文,不折不扣的articles,劉紹銘再探essay之義:「Essay是散文、隨筆、小品、人物側寫、財經評述、現場報道。『雜文』當然也是essay。」因此,喬志高的雜文,既是article,也是essay。

從〈林行止的兩個世界〉、〈董橋的散文〉、〈喬志高的articles〉三文,可見劉紹銘透過閱讀,歸納了散文、美文、雜文的看法,散文的世界如此大,又如此包容。

除了「當代散文典藏」,劉紹銘也主編了「當代小說典藏」和「現代散文典藏」兩個系列,令人相信劉紹銘與天地圖書的合作是如魚得水。

英譯香港文學

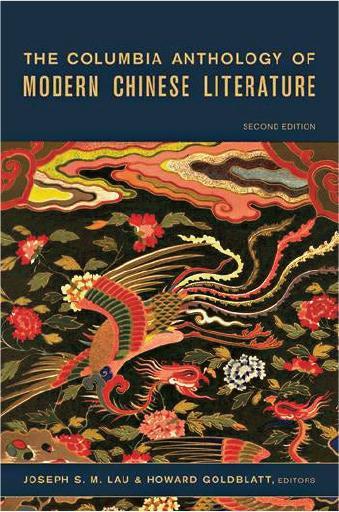

劉紹銘一生寫、編、譯,他主編了兩本英譯台灣小說選本,合編就更多了。劉紹銘與馬漢茂合編的《世界中文小說選》(1987),與葛浩文(Howard Goldblatt)合編的The Columbia Anthology of Modern Chinese Literature(1995年初版),以及與梁淑雯合編的《給孩子的港臺散文》(2019),都收錄香港文學作品。

《世界中文小說選》有劉以鬯、海辛、西西、施叔青、鍾玲、白洛、梁秉鈞、鍾曉陽八家的小說,而《給孩子的港臺散文》有阿濃、董橋、杜杜、黃仁逵等24人的散文。

據《舊時香港》中〈英譯香港文學〉一文,劉紹銘說The Columbia Anthology of Modern Chinese Literature收了劉以鬯、西西、葉維廉、戴天、張錯、黃國彬、董橋諸家。此選集有〈打錯了〉、〈像我這樣的一個女子〉等重要小說,也有戴天名詩〈石頭記〉、〈岣嶁山論辯〉,董橋散文〈夜讀浮想〉。劉紹銘在〈英譯香港文學〉指出,「我們需要一本規模較大而能反映香港社會和政治文化變遷的選集」,其中既可包括反映香港社會及民風變遷的作品,如海辛的〈最後的古俗迎親〉,也應收入藝術上卓然有成的作品,如黃碧雲的小說。換言之,英譯香港文學要有兩個方向,一是社會意義,二是藝術價值。

香港文學無愛與有情

劉紹銘寫了一些談黃碧雲小說的文章,2017年出版的《劉紹銘散文自選集》,就有〈寫作以療傷的「小女子」——讀黃碧雲小說《失城》〉、〈偷窺黃碧雲〉、〈黃碧雲:費蘭明高之歌〉三文,劉紹銘肯定黃碧雲的文字功力,也不敢正視小說中的暴力。

劉紹銘重視小說的人性價值,早年的論文〈現代中國小說之時間與現實觀念〉(The Concept of Time and Reality in Modern Chinese Fiction),批判七等生,反映出劉紹銘的道德尺度,從〈寫作以療傷的「小女子」〉,可見劉紹銘的道德眼光是稍為寬大了,但也並無棄之如敝屣。

〈香港文學無愛紀〉是劉紹銘談當代香港小說的文章,他借用黃碧雲中篇小說〈無愛紀〉為題,看到韓麗珠〈輸水管森林〉、董啟章〈安卓珍尼〉、謝曉虹〈理髮〉、王良和〈魚咒〉的「無愛紀」,當中是扭曲的人倫關係、愛情的虛脫狀態,劉紹銘稱之為「殘雪現象」。

〈香港文學有情篇〉是〈香港文學無愛紀〉的下篇,也當然是反題。劉紹銘看2000年前後有情有愛的香港小說,以也斯〈後殖民食物與愛情〉和顏純鈎〈自由落體事件〉兩個例子入手,顯然為數不多。劉紹銘回望也斯編的《香港短篇小說選:六十年代》,找到黃思騁〈人情〉和海辛的〈跳橡筋繩的女孩〉,都如也斯所說:「仍然流露出傳統的人情、樸素的親友關係,家庭的倫理。」

今昔對照,時移世易,情愛不再,劉紹銘從愛情(love)的三個層次:eros(情慾之愛)、philia(親情、友情)和agape(聖靈之愛、無私之愛)出發,agape在1970年代的作品中找到,就是小說當中的「人道主義情懷,悲天憫人的氣魄」;eros在1980年代的作品中找到,就是「永恆的愛情」,「男歡女愛、海誓山盟的紀錄」;philia在1960年代的作品中找到,就是「戰友或同志相濡以沫的情誼故事」。這些1960年代的溫情故事,在1990年代是消失了。

平心靜氣讀金庸

我在編輯《金庸:從香港到世界》時,看到劉紹銘寫了一些談金庸小說或英譯的文章,除了《舊時香港》中的〈《鹿鼎記》英譯漫談〉之外,尤其欣賞收於《偷窺天國》的〈平心靜氣讀金庸〉。〈平心靜氣讀金庸〉另收於劉紹銘與陳永明合編的《武俠小說論卷》,也當然收入拙編的《金庸:從香港到世界》。

〈平心靜氣讀金庸〉長達一萬五千言,一共八節,在此歸納劉紹銘的看法。劉紹銘回憶1950年代初香港,在一家書店打雜,看了北派武俠小說大家鄭證因和王度廬的作品,1956年劉紹銘入台大,迷上金庸的香港「新派武俠小說」,通宵達旦讀金庸。

劉紹銘肯定金庸花工夫去修改舊作,把自己的小說看作一回事,結果大受歡迎。事實上,金庸的文字有駕馭力和感染力,長於人物描寫,故事情節引人入勝,有寓教育於娛樂的社會價值。

意念世界方面,劉紹銘簡要總括了大要:「金庸小說世界,乃繼承歷朝的方士傳、志怪、傳奇、話本、演義等餘緒,再加上英雄美人故事的構架,一爐共冶總其大成的。……忠孝節義之外,還有其他的金科玉律,如有恩報恩,有仇報仇的江湖規矩。」《雪山飛狐》是變化轉折點,胡斐不知自己應否殺死苗人鳳,一方面苗人鳳是殺父仇人,另一方面胡斐深愛苗若蘭。劉紹銘的觀察是「金庸對約定俗成的各種束縛,已開始感到不耐煩起來」,「父仇不共戴天」的觀念也要打上問號。

到了《鹿鼎記》,轉變當然更大了,遠離了《書劍恩仇錄》的「大漢沙文主義」,也質疑了「邪不勝正」。劉紹銘總結道:「他能夠突破流行小說本身的局限,寓教育於娛樂,已屬難能可貴。在《鹿鼎記》中,他採用了一個『反英雄』的觀點去看世界人情,使人從荒謬中看到政治的現實,更是了不起的成就。」

回頭看〈平心靜氣讀金庸〉,劉紹銘的觀點明白清楚,以《雪山飛狐》為轉折點更是獨到,他從文學批評出發,不帶半點學究氣,這正好就是劉紹銘文字本色的完美示範。