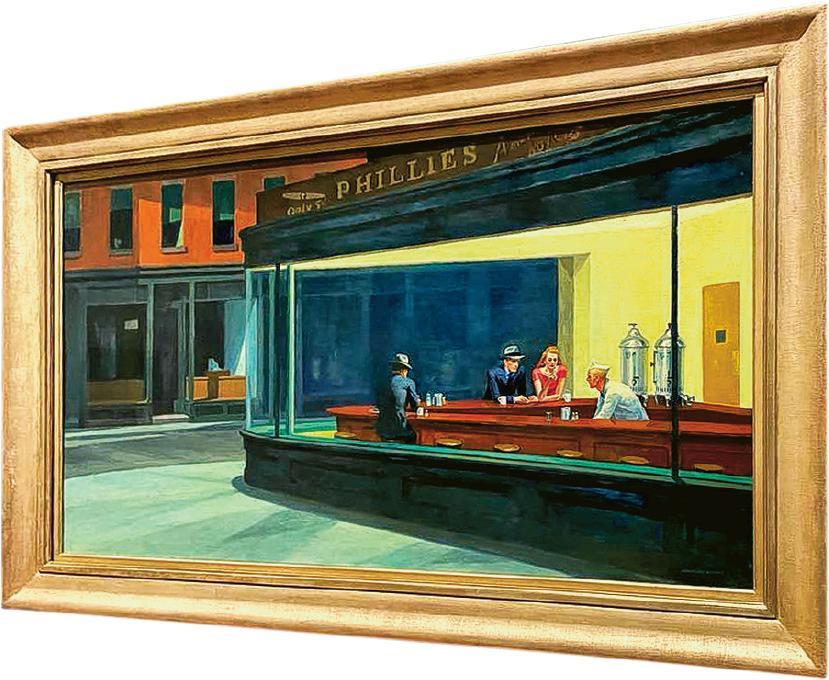

【明報專訊】孤獨的咖啡店,寂寥的大橋劇院,還有空無一人的周日街道,縱然我們的科技和生活方式一變再變,仍不難在這些百年前的畫作中瞥見自己的身影。愛德華.霍普(Edward Hopper)號稱上世紀20年代最重要的美國畫家之一,他以其獨有的觸覺和畫風,敏銳地捕捉屬於他們又屬於我們的時代精神,一種現代人共享的鬱悶與割裂。不同於抽象表現主義的內在性革命,霍普的現實主義總是平易近人的,甚至如插畫般平實。但平實不是浮淺,畫作是霍普的普世語言,是跟整個文明世界對話和反思的技藝。一如他所說的話,「若然事情能夠言說得清,誰還需要畫畫呢」。因此,畫作是霍普批判與反思世界的文本,在後疫情的時代重新與霍普的油畫對話,或許會產生另一層意想不到的意義。