【明報專訊】在美國或日韓說起流行文化,漫畫必然是其中一環,有不少改編為電影、電視劇集和動漫,至今仍能掀起全球風潮。而韓國在2000年初發展出「條漫」(Webtoon),有別於傳統以印刷頁面為單位的「頁漫」,條漫以單格縱向形式呈現漫畫內容,符合現代人以手機閱讀的習慣,據韓國文化產業振興院(KOCCA)在2021年數據,當地條漫銷售額達1.57萬億韓圜(約93億港元)。反觀曾經風光的香港漫畫市場,近年仍有不少漫畫家努力經營社交媒體,爭取曝光及商業合作,談及未來發展,本地漫畫家蘇頌文(Pen So)認為,港人看待港漫的心態應像廣東歌般有所改變,「感覺香港漫畫快要到粵劇那種程度,大家覺得要保育,快沒有了,但不應該這樣,因為漫畫本身是一個流行文化……不應該是老套的」。在21個「香港流行文化節2023」節目中,香港漫畫僅佔其中一項,是由香港電影資料館在上月起舉行的「破格而出——香港漫畫電影巡禮」及相關專題展覽「圖影風姿——香港電影與漫畫」,內容概括1930至1990年代,由漫畫改編成電影及動畫的作品。港府對流行文化「黃金時代」的定義止於上世紀90年代,港漫亦因此定格在《古惑仔》、《風雲》、《中華英雄》的輝煌成就,至於及後沒再依附港產片發展的港漫,究竟又是如何?

港漫未死? 曾出產好IP銷內地

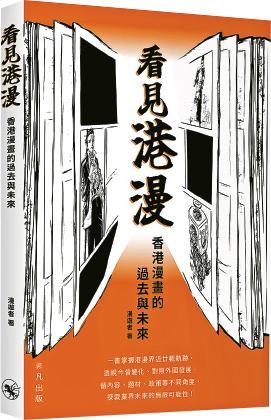

以筆名「漫遊者」撰寫《看見港漫:香港漫畫的過去與未來》(2022)的蔡家民(Thomas),在書中以專題形式分析港漫發展脈絡的種種,憑着17年主持動漫網台的經驗和觀察,從業界現况反思現時政策和未來發展的大方向,嘗試推翻十多年前「港漫已死」這老掉牙的說法,「港漫不死」,只是換了形式前行。他認為畢竟日韓的影視產業成熟,漫畫家、APP漫平台或出版社可從版權授權費(IP)來盈利,「(香港)最近是沒有一些好的IP,但好的IP其實賣了回大陸」,他舉例指鄭健和的《封神紀》(2010)及《西遊》(2015),分別動畫化成《武庚紀》、《西行紀》在內地平台連載,還有余兒的小說《九龍城寨》(2008),畫成漫畫後,再被改編為將會上畫的電影《九龍城寨.圍城》,「但這些作品都是10年前的,就是說不是沒有,我們是有的,但是我們還沒成熟到可以很大量慢慢去改編」。Pen So則認為,港漫已錯過內地最渴求改編的時機,「疫情前或可能再早幾年,因為內地很需要很多IP,那時候香港的IP在內地來講都很值錢,所以那時其實有很多機會,可能在電影或遊戲」。他指疫情和政策的各種變化,令內地及海外對港漫的需求減少,以及內地漫畫及影視產業發展漸成熟,「已經有很多很好的IP在手,香港就變成沒有很多優勢」。

無現象級作品 難吸引投資者

Thomas與Pen So皆稱,ViuTV去年底播出的劇集《繩角》,改編自曹志豪《死角》(2019)是近期較難得的例子,Pen So認為港漫缺乏現象級作品,令影視、遊戲公司未有足夠信心投資,「其實香港比較少一些,可能因為他們未習慣,或者未有一套很成功的漫畫作品,改編之後大賣」。回溯至《古惑仔》,即港漫改編電影最盛行的年代,Thomas說:「(曾在該公司任職的)十五少他都有說過,其實那時候版權賣得很便宜,第二三四集賣得貴一點,因為紅了嘛,你(電影公司)又收到錢,但最初版權不是賣得很貴。」

港漫數碼化 需畫風、分鏡配合

影視改編暫時仍欠機會,觀乎韓國條漫的成功案例,港漫數碼化是否可行?Thomas認為除了製作動態漫畫(即介於傳統紙本漫畫與動畫影像之間)外,發展APP漫需要考慮不少元素,除了條漫,也能用技術將頁漫數碼化,他舉例台灣CCC創作集APP的界面,「它是用頁漫的方法去發展,(讀者)不會覺得畫面很複雜」。他續指現有技術可以把頁漫如條漫般逐格在手機上顯示。Thomas認為港漫亦有嘗試配合數碼化轉型的例子,如黃玉郎在內地騰訊推出新書,雖然沒有簡化線條,但畫面和分鏡上以矩形為主,切換至電話閱讀時由多格變成如條漫般一格一格的形式;而「和仔」鄭健和則有調整線條,盡量保持畫面簡約,「這個是香港漫畫要改變的方法,如果線條太密的話,在電話上看就會太花了,雖然日本漫畫都有一些漫畫很花,但是當你又彩色又多線條,然後又多對白、多字在一格中,(讀者)就會看得有些辛苦」。

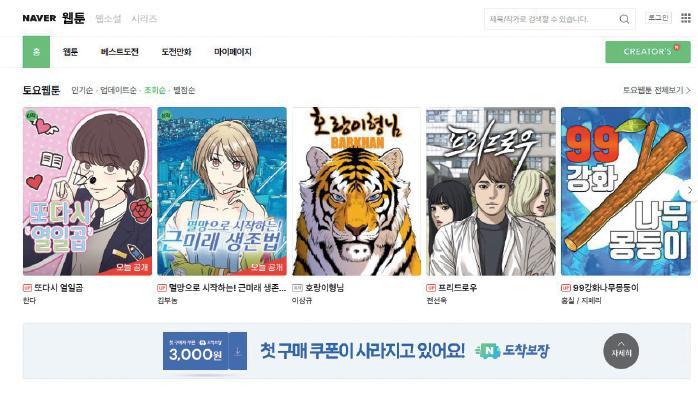

調整畫風、分鏡和構圖以外,Thomas稱現時港漫作品量不足以支撐一個網上平台運作。他在書中指出,韓國平台WEBTOON每天最少有60套漫畫更新,台版則有35部。現時「港漫動力」每年資助15名漫畫家出版實體漫畫書,但與每天供給APP漫平台刊出還有很遠的距離。Thomas表示,港漫讀者人口萎縮,且欠缺相應平台的前提下,漫畫家亦難以單靠本地漫畫市場為生。因此他表示,在香港以外的網上平台連載作品是方法之一,「如果在那些應用程式萬一打中了(市場喜好),又可以改編成大陸或台灣的影視,那就好過在香港的APP(發表)」。

本地開發APP漫平台 獲資助2年後停運

韓國條漫發展源於1997年亞洲金融風暴,紙本漫畫銷情慘淡,加速網絡漫畫的發展,門檻低令大量失業人士投入漫畫市場,在網上平台發表作品,至本世紀初,韓國網上入口網站Daum和Naver(Line母公司)已設有漫畫平台。韓國條漫平台由免費閱讀起步吸納讀者群,以數以十年計逐步進佔民眾的生活日常,發展至現時造就龐大的國內外市場價值。據2021年KOCCA報告指出,Kakao(Daum母公司)和Naver科技巨擘等的韓國科技巨擘,在日本網絡漫畫市佔率為七成。同時KOCCA調查了韓國710名在一年內曾發表網上作品的漫畫家入息,顯示年收入平均為5668萬韓元(約34萬港元)。香港市場顯然未夠成熟,讓漫畫家純粹靠劇情類的創作有穩定收入。

香港過去也有嘗試經營APP漫平台,如2011年由生產力促進局與香港動漫聯會在「創意智優計劃」資助下,開發的「香港漫畫」(Hong Kong Comics)APP,惟計劃為期僅兩年,現已停運。Pen So認為無論官方資助或民間私營,香港暫未有十分成功的例子,「如果說心態上,香港人有一個很有趣的現象,你好像覺得他們很接受新事物,其實香港人是很守舊的……因為怕丟臉或者怕蝕」。他認為港人習慣從社交媒體免費看到漫畫作品,較難一時三刻適應付費的閱讀模式。另一方面,不少人對港漫的刻板印象仍停留在「佬味、江湖味」的薄裝漫畫,Pen So盼港漫能像近年的廣東歌、港產片般形成新的社會氛圍,由「老套」形象、保育對象,重新成為港人生活的一部分,甚至令人想「打卡」,「有人問你看漫畫除了看《鬼滅(之刃)》,會不會還看香港漫畫,起碼如果將來有人回答,我看誰誰誰,可能就會形成了一個氣氛,看港漫或有機會變回一個流行文化」。他建議設立一個漫畫資料館,用歷史簡介去支撐港漫發展脈絡,以及讓更多人有接觸到港漫。

迎合讀者口味 少長篇作品

談及「打卡」,不少香港漫畫家着力經營社交媒體,Thomas認為這必須靠着產量維持曝光。漫畫家Mimi Szeto表示對社交媒體的看法在近年有所轉變,「當然我一開始是接受不了或者很鄙視(圖文作品),覺得為什麼你畫這麼簡單的東西,然後又可以有人付錢,但我們那些漫畫家這麼認真,想畫一些故事性長篇的東西,反而這麼慘」,及後她認為經營社交媒體是大趨勢,可以推廣自己的作品令更多人認識,「我們(漫畫家)需要一個曝光,就是要有人知道你存在」。同樣善於經營社交媒體的Pen So觀察到,較受港人歡迎的題材是一些角色分享生活日常和兩性關係,累積人氣後,「出版社將近書展會找你出書,或者可能你有一定的知名度,就會有一些品牌找你合作,去做一些宣傳,所以會形成現在香港漫畫多了是自己characters那種,但就少了故事性」。

跳出香港參展 見證日漫5年內攻佔法國市場

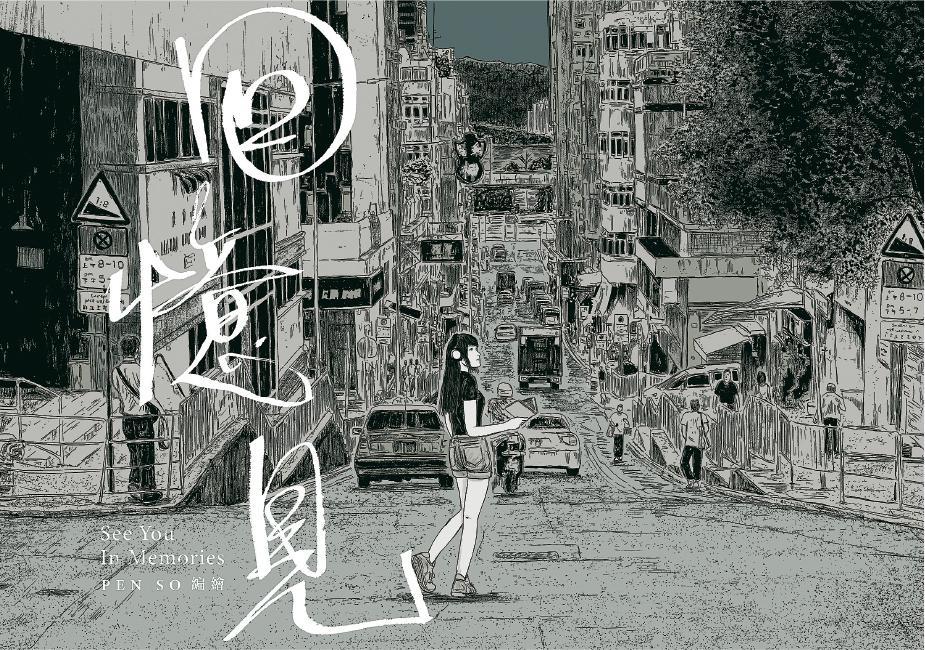

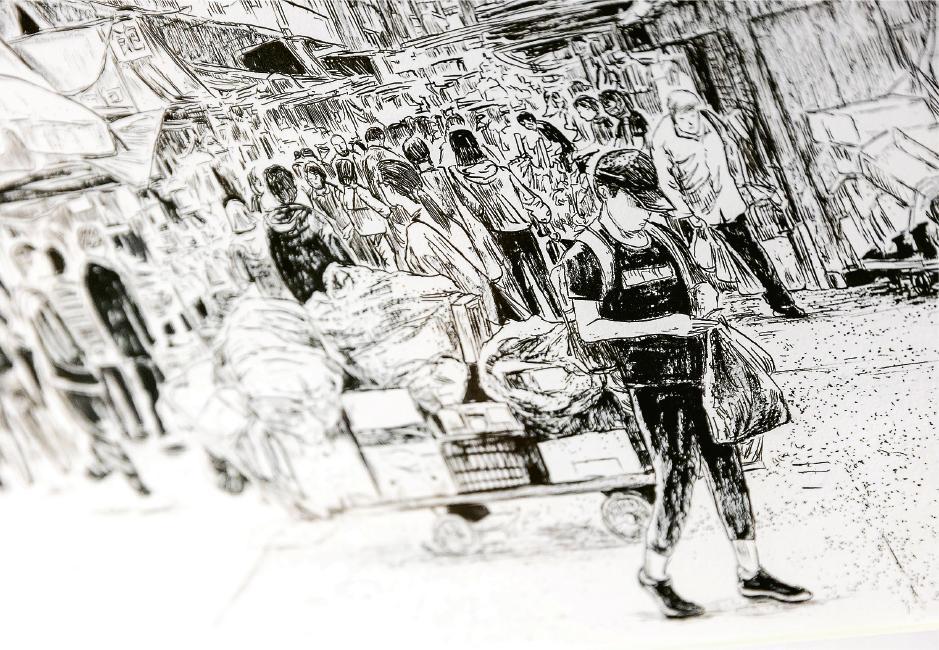

Pen So與Mimi二人同樣參加了「港漫動力」計劃,分別出版《回憶見》和《一步的距離1》,帶着著作在年初參加法國第50屆「安古蘭國際漫畫節」(下稱安古蘭)。在2017年曾獲動漫基地邀請出席的Pen So觀察到日本漫畫(Manga)在歐洲業界的影響力與日俱增,6年前僅一兩個日本漫畫家在安古蘭設有個展,餘下都是歐洲漫畫家,「但今年不同之處,就是我們所行的4個個展,就有3個日本漫畫家,還有我去那個頒獎禮,假設頒獎禮基本上有10幾本漫畫的比例,其實可能都有5、6本是日本漫畫」。他認為Manga在5年內能佔法國漫畫市場四成,日本漫畫與港漫的風格和發展十分不同,以往以薄裝漫畫為主的港漫承襲美式漫畫的模式,日漸被淘汰,而日本產業結構則十分完善,「因為日本還是很傳統的那種,要投稿到一家出版社,然後去做周刊連載,就是《少年Jump》那些,再出單行本,然後就成為動畫,這個是他們整個路線」。漫畫家知道自己目標是贏得手塚獎等漫畫獎項,從而獲得連載機會。反觀現時港漫行業,報攤上的薄裝漫畫買少見少,連載的渠道減少,Pen So認為漫畫必須「靠煲」,用時間經營角色和故事,「現在概念是,我們不知道市場反應是怎樣,大家不夠膽畫長篇,多數可能最盡出兩三期」。缺少追看性和故事性的內容,讀者對角色難以產生像看日漫的感情。

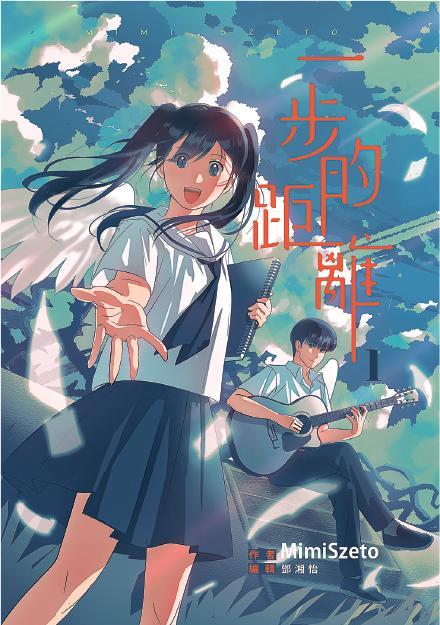

雖然日本也是漫畫大國之一,動漫發展甚佳,但Pen So與Mimi異口同聲說,紙本漫畫在走下坡,Mimi說:「實體書的所謂衰落,其實是一個大趨勢來,我想不純粹是香港,就算看回日本漫畫那邊……(銷量)也跌得很厲害,主要是因為手機或者網絡漫畫興起。」Mimi最初在Comic World HK出版同人誌,因個人興趣在網上分享漫畫作品,引起迴響,獲跨國APP漫平台Comico的台灣分部邀請連載條漫,因為參加「港漫動力」才有出版實體書的念頭,首次參與安古蘭的她看到與香港動漫節很不一樣的風氣,「法國那邊,你真的見到九成都是漫畫,全部都是賣書,其實在很多細節都會見到,對於漫畫的地位是完全兩回事,會當它是一個藝術形式,多於我買一個figure,順便送一本漫畫給你」。

安古蘭之旅 擴人脈、增出版機會

Mimi原有讀者群較年輕,但出版實體書後,意外地擴闊了讀者的年齡層,「我們15個(港漫動力)參加者在動漫節擺攤,我旁邊是司徒劍僑老師,大前輩、元祖級港漫作者,有很多他的讀者,可能買完他的作品就會順便過來,這次好像一個祭典,有這麼多作品,他們要儲齊全套」。她認為這15人來自不同背景,可以互相交流,有更多如遊戲、動畫甚至廣播劇的跨界合作機會,「我現在多些主動出擊,不停問前輩可否介紹呢個嗰個(人脈)給我」。而在安古蘭之旅,動漫基地亦為15人連繫及洽談共34個外文版出版合作機會。

漫畫類資助不足 建議增跨界合作

據2014年審計報告,創意香港的創意智優計劃曾被批評各界別申請比例不勻,當時出版及印刷界別只提出5個項目,遠不及數碼娛樂界別的55項。雖然自2015年至去年,計劃共有25個出版相關的項目,但漫畫類項目仍較出版類別少,近年主力為香港動漫畫聯會和藝術中心申請資助,支援漫畫家創作及海外交流。而動漫畫聯會的港漫動力計劃,現時除了提供每個名額上限20萬元的創作資助外,每個作品還有一筆4萬元的推廣資助,Thomas建議應把推廣資助整合,為15個漫畫作品做大型宣傳,他亦提議媒合跨界合作,如他的《看見港漫》獲創意香港的出版與初創數碼廣告企業跨界協助推廣。對於分配資助,漫畫家有不同看法,如Mimi把一部分資助用來聘請連載條漫時曾合作的台灣編輯,Pen So則認為不應減少原有資助,而是應該提供更多跨界計劃,「漫畫的劇本其實都很適合拍電影」,他建議把漫畫結合電影產業鏈,「一套漫畫是需要有延伸……例如可否將港漫動力一些作品和電影那邊,即電影基金那邊有一些合作,可以連帶到首部劇情片計劃」。

為符資助條件 寧暫緩出版

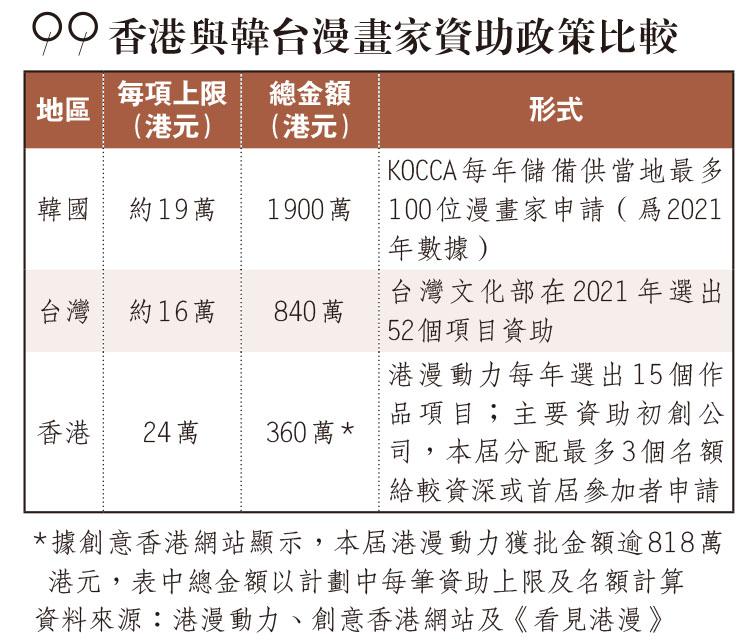

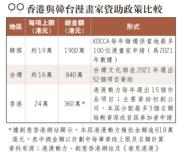

現時港漫動力在有限資源下協助漫畫家創作,參考《看見港漫》書中數據(見表),香港每名漫畫家的資助金額雖較韓國、台灣多,但總金額則較低,KOCCA每年可資助100名漫畫家創作,而台灣文化部的「漫畫創作及出版行銷獎勵」計劃,在2021年有52個項目入選。Pen So憂慮最極端的情况是「變成了沒有(參加)港漫動力的人就不出書了」,大家若為了符合少於6年年資的申請資格,或會暫緩出版計劃,變相每年只有15部作品。除了資助外,上述提及如何擴闊產業鏈,也是政策如何宏觀地把各個創意產業連結的重要方向,這難以單靠業內的一兩個機構獨力提案及完成。由港漫發展,綜觀這輯香港流行文化系列的專題文章,香港缺的不是人才,而是如何讓產業間相輔相成,更具規模地發展,衍生足夠經濟誘因來留住人才。

【推廣流行文化篇之七,系列完】

文˙ 呂晞頌

{ 圖 } 受訪者、香港藝術中心(動漫基地)提供