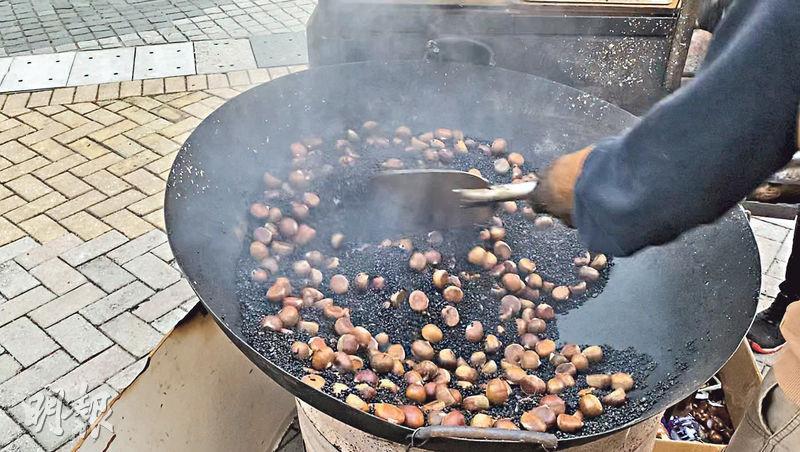

【明報專訊】一陣炒栗子的香氣傳來,腳步不自覺地來到栗子車面前。冬天捧住一袋栗子或煨番薯,暖意更是傳入心扉。糖炒栗子是香港街頭特色,小販以流動小販牌照合法擺賣。然而政府自上世紀70年代初不再簽發流動小販牌,意味牌照陸續隨持牌人去世而自然淘汰。民間團體「全民保育」早前走訪多區,非正式地統計出全港尚餘20多檔栗子車。義工梁志遠直指栗子車已經進入最後倒數階段,不出兩三年或絕迹香港。現在社會必須探討出路,從多個角度評估栗子車的保留價值。「首先是否想保留?想保留就走唔甩,一定要改變政策。」

疫後復常,人們脫離足不出戶只能望窗的生活,當視野不再囿於一個方格,而是返回流動與公共的日常,帶着考現的觸覺,在人人可接觸的路邊,發掘過去不為意的情理和旨趣。

【時地。人物】

路邊:美孚

考題:流動栗子車還有多久絕迹?

【政策。內外】

年輕助手主理 老牌主須在場

在美孚擺賣栗子的譚婆婆持有流動小販牌照,隨年紀漸長,90年代找來契仔梁先生幫忙經營。30多年飛逝,梁先生透露現年91歲的譚婆婆健康每况愈下,兩年前還可以幫忙賣雞蛋、收錢,後來連站立都變得吃力,「根本幫不了忙,唯有坐在旁邊,但她唔出嚟又唔得」。根據《小販規例》,流動小販牌照持牌人不得僱用助手,實際上譚婆婆若不在場,梁先生可被控告無牌販賣。「小販管理隊不是限時限刻幾點鐘來,幾時來都不知。她(牌主)真的去咗廁所,就好似長沙灣個檔咁……」今年3月初,長沙灣站外擺賣栗子的陳婆婆因前往洗手間而交託一名男子睇檔,食環署最終票控該名男子,並指婆婆在執法行動展開後逾半小時才出現。

梁先生和譚婆婆在巴士總站擺檔,洗手間距離不遠,但他說一旦在其他地區要尋找商場洗手間,來回逾半小時並不出奇,尤其年長牌主走路緩慢。他憑經驗分享小販管理隊巡查時一般會有通融空間,願意稍等牌主回來,不會立刻出告票。若然牌主長期不在的話就無情講,梁先生固定每年9月中至4月中開檔,但今年秋天能否如常,要視乎譚婆婆的健康情况,「她真的出來坐都坐不到,那就沒辦法了,我們那檔栗子就無得做」。法律以外,要年紀老邁的牌主長時間在戶外坐着亦很辛苦,尤其天寒地凍,「其實都幾難為婆婆,我們這行天氣凍先開,出來不幸下雨都不知避去邊。我們就話可以撐住傘,但婆婆就慘,坐在這裏係咁吹,係咁撇雨」。梁先生的情况並非特例,正好反映栗子車的消失危機與小販政策有莫大關係。

【實地。考現】

走勻港九新界 尚餘20多架

前市政局1972年起停發流動小販牌照,逾50年來栗子車小販牌照從未增加,加上流動小販牌照不得轉讓或繼承,持牌人一旦去世,牌照便會減少一個。全民保育的義工於今年3月至4月走訪港九新界,嘗試尋找栗子車的蹤影。他們綜合網上資訊,抵達現場後再靠靈敏的嗅覺和街坊指示,發現全港尚餘至少20架栗子車。對比政府截至今年3月31日的數字,獲准售賣炒烤栗子及/或煨烤番薯的流動小販牌照其實有118個,反映仍有開檔的比例很小。另一官方數據亦令人驚訝,118個持牌人的年齡中位數竟高達79歲。梁先生說持牌人確實大多年事已高,「全部都八九十歲,仲做得幾多年?叻嘅三五年,唔叻嘅一兩年都無」。

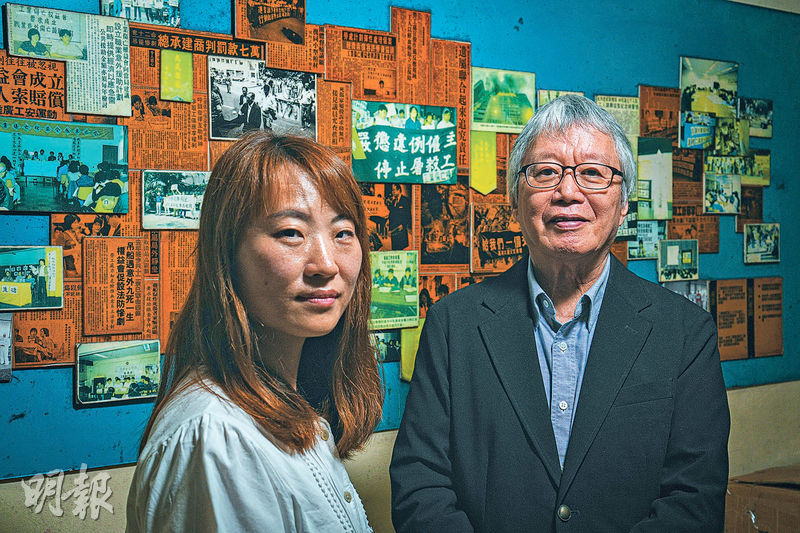

全民保育義工梁志遠研究小販政策多年,綜觀各類型小販,固定小販牌照可以聘請助手及有繼承或轉讓機制,相對之下栗子車這類「流動」和「熟食」的小販牌照限制最為嚴厲。為何政府無意發展流動小販?從環境及生態局4月在立法會的書面答覆或見端倪,提到社會部分意見認為流動小販帶來便利及具備本土特色,但同時不少則認為容易造成阻塞、環境滋擾,甚或衞生風險。過去3年,每年政府平均收到196宗有關持牌流動小販的投訴。

找空曠位置 怕煙攻路人

梁志遠認為流動小販不一定等同滋擾,目前尚存的炒栗子檔經營已久,小販會因應投訴而走位,街坊大多對擺放位置習以為常。此外,阻礙街道對流動小販的生意亦沒有好處,「你說會否誇張到阻住人流?一定不會,因為人流經過才有生意」。現時小販都會各施其法,以免遭投訴或令街坊厭惡。梁先生從擺檔位置上盡量減低滋擾,雖然單從人流考慮,一街之隔的港鐵出口會是更佳選址,不過他顧忌炒栗子時產生的煙會進入港鐵站,氣味未必人人喜歡。「這邊巴士站空曠,就算炒東西,煙都是吹出馬路,影響不到人。」他亦盡量遠離天橋下的數個小巴站,因乘客排隊需時,不喜歡有煙攻鼻是人之常情,「調轉自己都唔鍾意,同理心啫 」。

街頭擺賣難免有一定滋擾,搬入室內得唔得?街邊栗子車見得多,似乎沒有發現售賣炒栗子的食肆。無見過原來有原因,梁先生說炒栗子、煨番薯要夠火喉才能帶出風味,然而俗稱細牌的「小食食肆牌照」只允許電爐煮食,不能明火。常見於茶餐廳、中西式食肆的「普通食肆牌照」雖則自由度較高,但申請門檻亦高,「攞一個酒樓牌去炒栗子呀?入舖頭,舖租都負荷不了,唯有我們小本經營先得」。街頭炒栗子毋須面對食肆競爭,其獨特性或許是行業多年屹立不倒的原因,反之梁先生留意到擺賣乾貨的流動小販更難做,容易被服裝店或網購取代。

【文化。由來】

美孚街坊 食開有感情

扎根美孚多年,梁先生的檔口早已成為社區的一部分。他說熟客生意佔六至七成,甚至有人專程從港島駕車來買。他曾獲街坊告知,有美孚居民會在網上群組分享栗子檔營業的消息:「一開檔,個個都好似好開心喎。炒栗子檔開啦,去買嘢食啦。」栗子和番薯不止換來金錢,梁先生和譚婆婆更獲得街坊的關心與愛戴。有人會提醒譚婆婆天氣凍要多穿衣服,又買來暖包和風濕膏藥。新冠疫情初期口罩短缺,梁先生憶述有區議員擔心炒栗子檔鄰近瑪嘉烈醫院,病人出入會有傳播風險,呼籲街坊捐出多餘口罩。「嘩,夜晚好多人攞口罩畀我哋!」梁先生邊笑邊說:「好好㗎呢度嘅人,有時我們在這裏工作都幾開心。」

星小販列非物質文化遺產

栗子車於社區而言是一種人情味,放大來看亦是香港人飲食文化的一部分。梁志遠看過一些資料,指香港的糖炒栗子師承嶺南風味,估計當年或從廣州等地傳入,風味有別於日本等地的烤焗栗子。有些地方會利用機器炒栗子,但香港的栗子車小販仍然是人手炒熟,亦是另一特色所在。

梁志遠指出熟食小販若規劃得宜,可以是本土文化的傳承,亦有潛力推動旅遊發展。經營栗子檔多年,梁先生留意到韓國人及日本人都喜歡這種街頭小食,曾有一位韓國熟客,留港工作數年間經常攜同兒子光顧。亞洲其他地方不乏以熟食小販吸引旅客的例子,如泰國街頭小販和台灣的夜市。新加坡會舉辦小販培訓與相關比賽,當地小販文化更獲列入聯合國非物質文化遺產代表名錄。

至於香港,食環署網頁列明,當局多年來的政策是妥善規管持牌小販的販賣活動,並就非法擺賣採取執法行動。梁志遠這樣評價:「簡單來說,根本就無小販發展政策,只有小販取締政策。」栗子車、大牌檔和熟食中心都面對消失危機,他認為要發展小販文化,政策要有新方向,「你願意將它變成一種發展政策,那做法一定不同,有很多優惠、培訓、牌照、比賽。現在是採取一種自生自滅,你做到就做啦咁樣」。城市設計是另一考慮因素,梁志遠指出香港的街道設計不鼓勵與環境互動,自然不利小販寄生其中,「全部都是封閉式,一個凹位都無,變成(小販)一定要阻礙市民。以前都有樓梯位讓人攝吓」。

【留住。留不住】

保熟食文化 先放寬續牌

梁先生多次提到希望獲發助手牌,婆婆不用長時間坐在身邊,讓他們有「走盞」空間。如果栗子車牌可以繼承或增加?「好難,政府發牌根本上是沒可能。」他看得悲觀,坦言多年來很多人嘗試爭取但不果。梁志遠與其他栗子車小販傾過,同樣發現他們反應冷淡,無信心政府會放寬。

就栗子車而言,梁志遠希望放寬子女及助手承繼機會,長遠則研究重發流動小販牌照,以保留本土熟食文化。若然開放續牌的選項,他認為政府屆時仍可與業界探討牌照條件,以平衡其他考量,例如可考慮要求小販參加食物安全課程,或是像台灣和泰國等地採用「半固定」模式,限制熟食小販的營業區域及時間。「這些情况我未認真跟小販傾,(因為)現在連續牌都不行。如果可以續牌,是否有中間落墨點,類似半流動的狀態是否可以接受?」

政府早前回覆立法會表明,無計劃簽發新的流動小販牌照。 栗子車買少見少,背後的人情味、文化與旅遊價值將隨之消失。「市民講話好珍惜,但是如果只觀賞、幫襯,其實它不可以存在太耐了。」

下個冬季,香港人在寒風中來去匆匆,還有沒有炒栗子的香氣可把腳步留住?