【明報專訊】編按:作家西西女士2022年去世後,何福仁先生一直着力整理西西的遺作,寫於2014年的散文〈魔符〉即為其中一篇。本版蒙何先生授權刊載〈魔符〉全文,與讀者一起分享西西留下的吉光片羽。

1

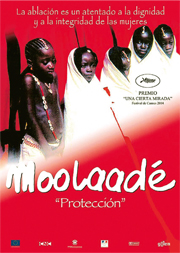

Moolaadé是一部電影的名字,不記得有沒有在香港公映過,雖然曾在康城影展獲關注獎。在影音店裏居然找到,原作是法語,配上了中文字幕。Moolaadé是非洲語,意思是魔符,中文音譯《穆拉戴》。電影的內容就是尋求魔符的保護,是什麼人,要逃避的是什麼呢?

非洲約有五十多個國家,有時多一個,有時少一個;卻有無數部族,沒有人能確定有多少個。部族多,習俗會有所不同,其中一樣,可是各族都必須遵行的,那是先祖留下的傳統:割禮。猶太人的割禮,在小孩出生時執行,非洲人則要等小孩長到青少年時期,集體舉行,當是隆重的節日。部族中有小孩出生,會鄭重地登上紀錄冊,以便計算將來某一年共有多少個小孩要行禮;當然,如果他們都健康長大的話。這些孩子形成一個年齡層,如同樹木的年輪。年齡倒不是逐年計算,而是幾年合成一組,例如一歲到三歲,或者五歲。馬賽族(Maasai)和桑保魯族(Samburu)好像較明確清晰,青少年一到十五歲(包括十四、十六或十七)的年齡層,就得參加割禮節。同齡的男孩都必須離家,一起到野外生活,為期數月,一方面學習獨立自主,另一方面又與同輩社交,同時切磋武藝,等等。節日到了,青少年回到村落,父母早準備好,為他們剃髮,披上斗篷,家門口也鋪上皮革,給他們喝牛血,以牛奶淋頭。然後由長老或割師執行割禮。為了表示英勇無畏,必須咬緊牙根,接受割切,有些大聲唱歌,有些則哭喊,甚至昏死過去。經過割禮,他們被視為成人,特別是桑保魯族的青年,立即榮升為木蘭(Molan),即族中的武士,負責保護族人、出外狩獵,備受尊敬,成為小孩的偶像。

在非洲,不單男孩子長大了要受割禮,女孩子同樣要集體受刑。男孩子是為了成年,表示英勇,女孩子則為了顯示貞潔。十歲女孩的割禮,就是割裂陰唇,甚至割除整個陰唇以及小陰唇,然後把傷口縫合,只留下可以小便的小孔,這樣女孩出閣時可以提高身價。當然,經濟良好的話,像猶太人,嬰兒誕生七日割禮可在醫院實施。非洲的部落,既沒醫院,也拿不出醫藥費,手術由長者或巫師負責,沒有適當的工具,沒有衛生的觀念,更沒有麻醉藥,青少年所受的痛楚和傷害可想而知。手術往往還有後遺症,令女孩婚後生孩子時難產,甚或死亡。埃及、蘇丹、埃塞俄比亞、馬里曾是非洲奉行女性割禮最盛的國家;近年埃及已廢除女性割禮。據說全世界約一億三千萬女性受此儀式束縛,每天有二百萬女孩受割。肯亞女醫生Rosemary Mburu估計,每組受割禮的女孩,約有百分之十五因失血或受感染而死。

2

自古以來,非洲原居民的住所,都是自己建造的簡陋房子,就地取材,殖民者入侵後才有西式建築。初民住的是山洞,不必動手建,可以擋風避雨,抵禦野獸。矮個子的森林人居住雨林,四周遍長植物,他們的房子就用樹枝搭建,形似鳥籠,由族人一同建造,不分男女老幼,人人參與。遊牧民行走沙漠邊緣,砂石地帶,樹木稀少而且常常遷徒,房子不必非常堅固,方便拆卸帶走,這種居所多數由主婦獨自搭成,形同帷幕圓形,族人各有獨立屋子,建成一個圓圈,而圓圈中間的空地則是動物圈。留守土地耕作的房屋比較結實,樹木排列的圍欄上糊上泥漿和牛糞,也由主婦去建。據說晚上房頂漏水,室內做丈夫的對妻子說,滴水了,上去補一補。難怪土著都娶三、四個老婆。可另有一種房子,不但特別堅固,還好看,卻是用泥塊建成。

泥塊房子大多在西非,那裏樹少泥多,那裏的族人信奉穆斯林,所以出現了不少穆斯林教堂。這種教堂非常奇特,和其他宗教的聖殿不一樣。不是阿拉伯的清真寺式,不是俄國東正教的洋葱頭式,不是基督教的巴黎聖母院式、倫敦聖保羅式,而像桂林山水式。它甚至和一般穆斯林教堂不同,只見一堆黑黝黝的泥牆高高低低擠在一起,沒有所謂樓層和高頂,只是圓圓尖尖起伏的天際線,從這堆黑牆上伸出一支支棍棒,真像有趣的玩具。最著名的一座,是馬里的傑內大清真寺(Great Mosque of Djenné),外牆深灰色,像一排兵士持矛肅立,壯觀得很,如今已列為世界珍罕文化遺產。

傑內大清真寺始建於公元十三世紀,到現在還是完美如昔,有什麼魔法?一點也不神秘,就像日本的著名廟宇,翻新道理相同,手法卻各異。日本的廟宇,例如東大寺,每十年一次,把整座建築拆卸,一樑一柱,仔細量度,記下位置和配件,破損的建材,或修葺或重造。記得我去參觀東大寺時。到了現場,只見空空如也,以為找錯了地方,原來是進行重建工程,整座寺廟拆掉了,可舊的地基都是寫上數字的木頭,排出一個寬闊的四方形基礎。

木頭建築可以拆下,依照圖例,像砌積木重建,而泥塊堆成的清真寺,用的是另外一種土法,日曬雨淋的東西,泥塊剝落,出現了裂縫,於是一年一次,傑內的城民一齊來修理教堂了,不需木匠木材磚瓦片,只需泥土。每年雨季,傑城的尼日河水漲了,真是可愛的河,就像埃及的尼羅河,大約到了十月,雨季過去,河水退卻,留下了肥沃的泥土,滋養了植物,餵飽了沿岸的居民。到尼日河水退卻,就留下一個個水塘,傑城人把水塘用草蓆圍起來,有人在塘內種植,有的把牛糞、稻草扔進水裏,和泥土一起搗成泥糊,陽光很快把水抽去,留下大片的濕泥,祭司一聲令下,城內的百姓手拿面盆形的藤籃,跑到河道形成的泥沼,掏起濕泥,放入籃中,堆成山丘一般,然後頂在頭上,火速奔回清真寺外。這時,另一批人把準備好的梯子靠在寺牆旁,眾人爬上梯子,用手取泥,直接把泥塗抹在寺牆上;一籃泥用盡,另一籃又運了上來。清真寺的牆上爬滿了人,梯子的盡頭剛好升到起伏的碉樓上,這些高聳的碉樓都有橫木向外伸展,正好讓人攀爬。於是,即使是最高的土樓,都由新的泥塊上妝。成年人固然參與這件大工程,即使小孩子,也幫忙運泥,孩子們的母親、姨姨、姊妹就努力預備茶水和午餐。

在烈日下,新泥很快會曬乾,所有的裂縫都修補妥當,缺失的部分也填塞整齊,不怕雨季的冲蝕,因為又會有新泥鋪上。美輪美奐,青春長駐,只有拍攝星空大戰的電影人嫌它太完美,不夠殘破吧。這是大小城民許多年來用一雙雙手維護修成的。

3

電影《割禮》有好幾場的場景描寫了那麼一座清真寺,模樣和傑內清真寺同一風格,也是一座黑灰灰的泥塊,底層連綿不斷,升到幾層樓房般的高度就分裂出起伏的一個個烟囪形的碉樓,並且長出一隻隻耳朵似的裝飾,正是摩爾人的藝術,如果在西班牙見過高迪設計的房子,天台上豎立的奇異白蟻穴形狀烟囪,可不是同一類型?於是觀眾明白了,電影描述的地方是西非,以前是西蘇丹,如今是塞內加爾,或尼日利亞,或布基納法索。這裏是薩哈拉沙漠的南緣,罕見大石和大樹,到處沙暴滿天飛,灰塵蓋地,所有的居所,都是泥土建成。總是就地取材。我的朋友到過埃塞俄比亞,瀏覽過著名的聖喬治教堂(Biete Giyorgis),卻是從岩石雕鑿而成,奇妙的是,是由上而下深深地挖掘,足有四五十米,頭頂是一個十字。

且說《割禮》村中這座典型的民居吧,不是一般非洲土著的茅屋,樹枝圍成的籠屋,而是相當寬闊,四四方方有牆有屋頂的居所。這樣子不是獨立的一家一户,而是好幾户群居,又各有各的房子,在房子的外層是一座泥牆,把所有房子團團包圍,形成私密的內部空間,圍牆內是院落,又有水井,主婦們圍着水井洗衣煮食,還養雞。陌生人和野獸都隔在外面。是否有點像廣東廣西的客家土樓?圍牆並沒有門,只有一個出入的門洞。

今天,門洞前面發生了一件大事,因為一位屋主的三太太科萊(Collé)拿了條花綠綠的粗繩子出來,把它從左至右打橫阻住門道,不准人隨意進入。村裏的人都認為科萊是懂得魔法的女人,她雖不是女巫,但天不怕,地不怕,唸起魔咒來,誰也不敢不從。今天她對繩子下了魔咒,把繩子一頭一尾釘在門道的兩端,除非由她親自解咒,空空的門道只有咯咯的母雞帶着小雞可以在繩下自由通行。啊看呀,有一群穿着紅袍,戴着紅帽的女人走來了,她們的服飾顯示她們是村內的女巫。她們走到科萊家前,見到下了咒的繩子,不敢冒進,只在牆外叫喊,要女屋主解咒。當然失敗了。

這隊女巫大軍到科萊家,因為有幾名女孩抗議,不肯接受割禮。她們的村裏,剛好輪到十歲左右的一群受禮,唯一的避難所只有科萊姨姨一人的家。科萊年幼時受過殘忍的割禮,子宮受到傷害,婚後一直痛苦,傷口沒有癒合,更可怕的是她懷孕生下女兒時幾乎死去。如今女兒已經十七歲,早幾年的時候,她一個人對抗全村人,讓女兒不參加割禮。其實就是她自己的女兒,也要求割禮,否則被排擠,也怕嫁不出去人。

幾個女孩跪在地上求科萊打救,於是下了魔咒的繩子橫伸在門上。並不是所有女孩都得救,逃離家庭的共有六個,她們在鄉郊分道逃亡,四個逃向科萊,兩個結果投井自殺。四個中的一個聽到媽媽在牆外叫喚,一出來就被母親抓住,押送到女巫掌中。一個星期後,這女孩因失血過多又受細菌感染而死。除了幾個母親,竟然全村沒有一個人難過傷心,反而興高采烈歡迎村長的兒子,這大男孩從法國讀書學成歸來,他的未婚女友正是科萊的女兒,如今家人已經為他尋找另一個婚娶的對象。從法國回來的年輕人,是合法的村長繼承人,大家對他十分尊敬,但他面對的卻是一個落後的部族,他拒絕解除婚約,站到科萊一邊。

進入清真寺的長老們魚貫進去又魚貫出來,然後坐在寺前廣場的凳上,科萊獨自站在場中心,她的丈夫也剛從城中回來,受叔輩和兄弟的唆擺,拿着長鞭抽打自己的老婆,一面喊:快快講出解咒的口語。科萊遍體鱗傷,就是誓死不肯。片中加插一個外鄉的小販在村中擺賣了兩日,看見男人猛打妻子,旁觀者全都沉默,他不過咕嚕了幾句,就有村民喝道:不准在村中買賣,立刻離開。當晚,小販推着車沿着大路走了,後面跟着一群高舉的火把木棍,消息傳來,那個小販,晚上在野外被蒸發了。

一群男人說,如今的女人居然作反了,傳統的禮節都不遵守了,都是聽多了外頭收音廣播的緣故。於是一致同意家家戶戶禁聽,並且要把收音機交出,就在廣場上一把火燒掉。這一下可把所有婦女激怒了,這是她們幾乎是唯一的娛樂。她們一起站到科萊一邊來了,拍掌大叫,別怕別怕,一定不要解咒,我們要反抗,我們要聽收音機,我們要抗爭。

電影在布基納法索的Djevrisso偏遠的小村取景,呈現該國特別的西非建築。當地經濟比其他國家稍佳,所以居住環境不差,小孩都穿著整齊的衣服,婦女服飾鮮豔,七彩繽紛,花紋圖案非常風格化。布國是非洲的影都,首都瓦加杜古每兩年舉行泛非電影節,與突尼斯迦太基電影節一起成為非洲大陸最居影響的盛會。

《割禮》的導演是塞內加爾作家兼導演烏斯曼.塞姆班(Ousmane Sembène),他出生於漁民家庭,只讀過3年書,做過司機助手、泥水匠,在法國馬賽做過碼頭工人。後來,他有機會在法國求學,入讀巴黎高等電影學院,回國後創立泛非電影工作者協會。他自編自導自演,寫過9部小說,拍過11部電影,被稱為「非洲電影之父」。《割》是最後的一部,時年81歲,2004年獲康城電影關注獎。

塞內加爾重視電影,審查嚴格,把關的是塞內加爾總統府電影審查委員會,委員會由總統府秘書長、文化部長、通訊部長、教育部長、內務部長、外交部長、青體部長、社會發展部長代表和司法部法官、宗教界代表,以及電影進出口發行公司代表,共15人組成,赫赫陣容,相當厲害。從大西洋向東看,排陣似的國家有塞內加爾、岡比亞、幾內亞比紹、幾內亞、塞拉利昂、利比利亞、科特迪亞、馬里、布基納法索、加納、多哥、貝寧、尼日利亞、尼日爾,不止十五個國家,一條魔繩長而又長,他們承受的災難豈止是割禮呢,還有旱災,內戰,種族屠殺,艾滋病,依波拉,登革熱病。朋友從東非回來,告訴我一個魔繩的故事:

當年天使要路過的一名信徒在山頂建一座教堂,信徒四周觀察,根本沒路可上,除非有牢靠的繩索。這時,一條大蛇忽然出現,化身成了一條繩索,這繩索也下了護咒。山頂的德布雷達摩(Debre Damo)就是這樣建成的。