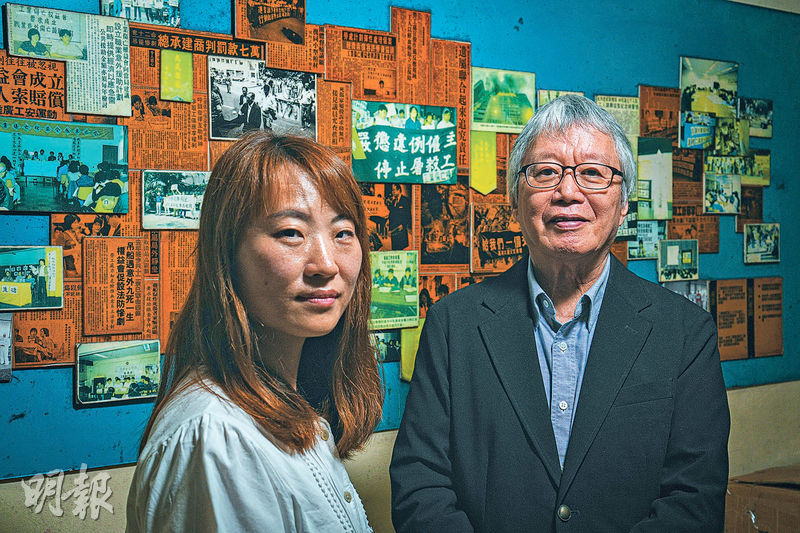

【明報專訊】「你睇個個『星期日生活』未曾?你莫個唔睇啊。」「睇嘵喇。噉你飲茶唔飲?」「飲!」以上對話並非記者「發瘟」,而是早期粵語。語言學家張洪年翻查自19世紀起的早期粵語語料,發現早期粵語部分字音、用字和語法均大有不同。他在1970年代就赴美發展,常言保留了一口1960年代的粵語。跟張洪年越洋對話,談論他的兩本新書,他不論中英皆字正腔圓,記者頓時不敢怠慢,正襟危坐,努力把話說得一清二楚,企圖隱藏土生土長的懶音和港式英語。相隔數十年彼此的粵語已像隔層紗,跟百多年前的粵語對話,豈不是隔座山?語言變,怎一個懶字了得。

與粵語研究結下不解緣

雖然張洪年知名於粵語研究,其實他的母語是鎮江話,因為自小在香港受教育,即使粵語是他第二語言,卻也是他最熟悉的語言。有趣的是,1960年代在中大念研究院時,引導他研究粵語的老師周法高甚至不諳粵語,但他留意到1950至1960年代起步的中國語言學側重普通話,然而整個漢語還有許多大方言,譬如粵語和閩南話,從方言角度去看語言結構實則是重要範疇。眼見研究粵語的學者並不多,周法高於是鼓勵和栽培香港年輕學人研究粵語,填補中國語言學的方言空缺。

英語著作描繪漢語結構規律

當時粵語研究未至於一片荒原,研究成果亦往往帶來突破,但未見足夠全面的描述。語言學家趙元任曾在1947年出版《粵語入門》——一本嘗試詳盡分析粵語的粵語教科書,但趙元任並未繼續研究粵語;暨南大學幾名語言學學者在1959年共同出版《漢語方言概要》,其中一章講論粵語,開創了粵語方言新的探討方向,但仍未夠全面探討粵語的豐富現象。

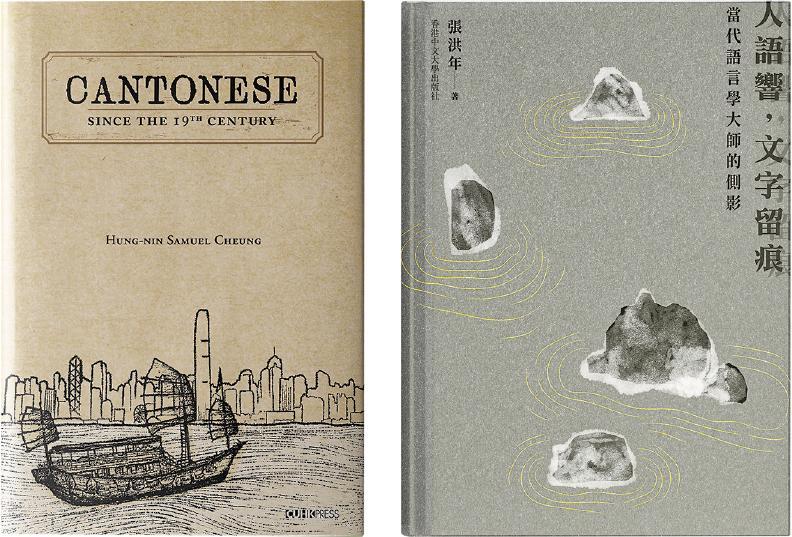

直至1965年,趙元任出版英語著作A Grammar of Spoken Chinese,詳細描繪了漢語的語言學結構和規律,打破了當時「漢語並無語法」的迷思。周法高請人將之翻譯成中文,也讓張洪年負責謄抄翻譯。張洪年從中亦獲啓發,按着趙元任的理論架構分析粵語,1969年寫成畢業論文,1972年正式出版《香港粵語語法的研究》——第一本全面、具系統研究粵語的書,為粵語研究拓荒,從此更與粵語研究結下不解之緣。

如果周法高打開了張洪年研究粵語之門,老師張琨便埋下了他歷時研究粵語的種子。1970年代張洪年赴美國加州大學柏克萊分校攻讀博士,師從張琨,張琨便讓他研究敦煌語言。因為敦煌文獻當中存在不少說唱文學,目的為向當時的信眾傳揚佛教和民間故事,而這些故事都是用口語文字記錄下來,跟詩詞歌賦這類型經典記錄下來的文言書寫文字截然不同。張洪年遂從單單描述同時代的語言研究,走向從歷史架構來看語言發展。

傳教士記錄早期發音

張洪年博士畢業後就留校任教,一直主要教授普通話和古典文學,偶爾書寫研究粵語的文章。然而1990年代一次在圖書館的「偶遇」,讓他重新研究粵語。「我看到一本書寫着『Cantonese』,我就拿出來看,為什麼這些廣東話這麼怪呢?跟我們不太一樣,但它還是廣東話,因為發音字是廣東話,很多是用拼音寫的。我拿出來看才知道,原來有些早期廣東話是如實記錄下來。」之後,他就發現很多19世紀的粵語語料並未被人開發,於是四處蒐集早期粵語語料,探索早期粵語面貌和變化。2000年代回港任教後,因身處粵語環境,更加主力研究粵語。

漢語素來是語文分家,粵語甚至較少入文,目前找到最早的粵語語料是粵謳唱詞,「有些是用口語文字寫下來的,但那些語料不是很多」。直至19世紀,傳教士來到廣州、香港等地,需要學習用粵語口語傳教,才用拼音文字和漢字記錄下來,後人就要依靠19世紀西洋傳教士所製作的粵語教材,一瞥早期粵語的發音。張洪年找到最早的一本,是傳教士馬禮遜在1828年出版的《廣東省土話字彙》,一直到1963年由耶魯大學出版的Speak Cantonese,合共找到30多種粵語語料。

「嘵」字50年間消失

張洪年有時也會發現傳教士標音錯誤,但有時以為是錯,反倒是早期粵語的大發現。起初他看見「個個」,而非「嗰個」,便懷疑傳教士標錯音。然而比對其他語料後,就發現19世紀至20世紀初的人會標明在不同情况讀「個個」或「嗰個」。有趣的是,到了今天甚至有人將「嗰」(go)讀成「果(gwo)」,語言的確一直在變化。「很多時候,我們先入為主覺得它(早期粵語語料)跟我說的不一樣,一定是它錯。No, not necessarily true.有時候是它錯,很多時候發現很多標音都錯的,但總體來看,你可以看到它真的有一個系統在那裏,所以這些是記音文字的好處,幫助很多,這些是我們漢字不一定做得到。」

「我記得我寫的第一篇早期廣東話的文章,關於寫了一個字叫做『嘵(hiu)』。」張洪年最初以為是髒話,後來慢慢發現不止在一份語料中出現,在早期粵語中等於「咗」,例如「食咗飯」在早期粵語應該是「食嘵飯」。他統計不同語料後,「嘵」在1888年語料中通用,甚至不見「咗」的蹤影,之後「咗」慢慢愈來愈普及,「嘵」在1947年語料中甚至消失,短短50年間就轉換了用語,「可以看到當時某種用法在時代的過程中慢慢被淘汰了」。

發哥戲中鄉音露端倪

這一批語料中,還發現部分粵語講法在20世紀已經消失,譬如「莫個」,意思即是「別」,例如「你莫個總打斧頭」即是「你別總打斧頭」,今天已沒有這種說法。當時問題亦較常以正反問句來發問,例如今日「你飲唔飲茶?」就會變成「你飲茶唔飲?」或者今日「你食飯未?」,在當時就會變成「你食飯未曾?」語言無聲無息悄然簡化。即使是語言語料也悄悄反映了當時的語言地位,盧子房在1930年代出版的《註音廣州話》,教授其他方言人士廣東話,也說到方言之間亦分大小,意味着地位不對等,外地人急於學習粵語,以便提升自身的社會地位。

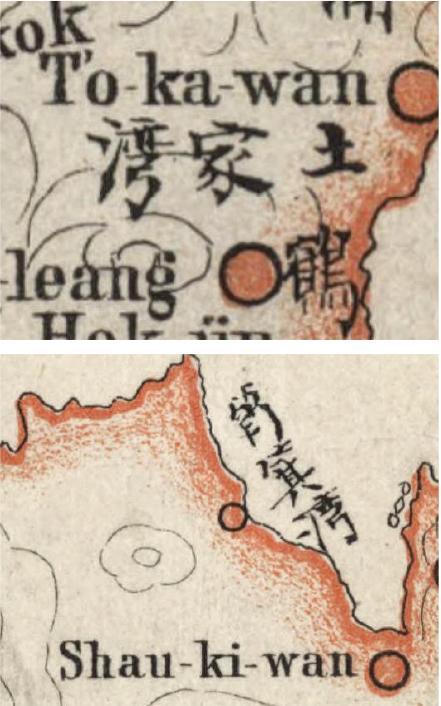

早期粵語語料以外,在地圖當中也能找到早期粵語的痕迹。神父Simeone Volonteri在1866年描繪了中英雙語地圖《新安縣全圖》,張洪年對比今日香港地名,就發覺不少地名讀音改變。例如筲箕灣今日讀shau kei wan,《新安縣全圖》則標示為shau ki wan,他對比其他早期粵語教材,發現也將「箕」記錄為ki,與「箕」同音的「機」,「飛機(fei kei)」也會讀成fi ki。記者即時聯想起發哥(周潤發)常常模仿鄉音來說粵語的畫面,到頭來會否所謂鄉音才是早期粵語?

姓名包括「基」字的人,有時在身分證裏也會拼成ki,張洪年估計有機會是按早期拼音寫下,從而保存至今。透過英語拼音保留了早期讀音的還有紅磡,今日讀hung ham,但英文卻是hung hom,因為在《新安縣全圖》,以及對比其他早期粵語教材,「磡」的確是讀hom。《新安縣全圖》所標記的土瓜灣卻是「土家灣」,然而翻查其他粵語教材,並未見將「瓜」讀成「家」。於是,張洪年對比粵方言下的四邑話和客家話,發現「瓜」和「家」在兩種方言中都讀ka,推論未必是粵語變化,反而可能是神父記錄了其他方言,不過依然反映了19世紀香港的語言面貌。

雖然暫時沒辦法追溯更早期的粵語語料,「但可以知道語言一定在變化,由古代漢語、周秦古音、一直到現在,3000年來語音變化很大,但不是真的有人將當時的變化記錄下來,但我們從分析語料可以估計到大概的變化痕迹」。 除了早期語料,從當代語料也能瞥見語言變化。

流行曲推敲古代聲韻

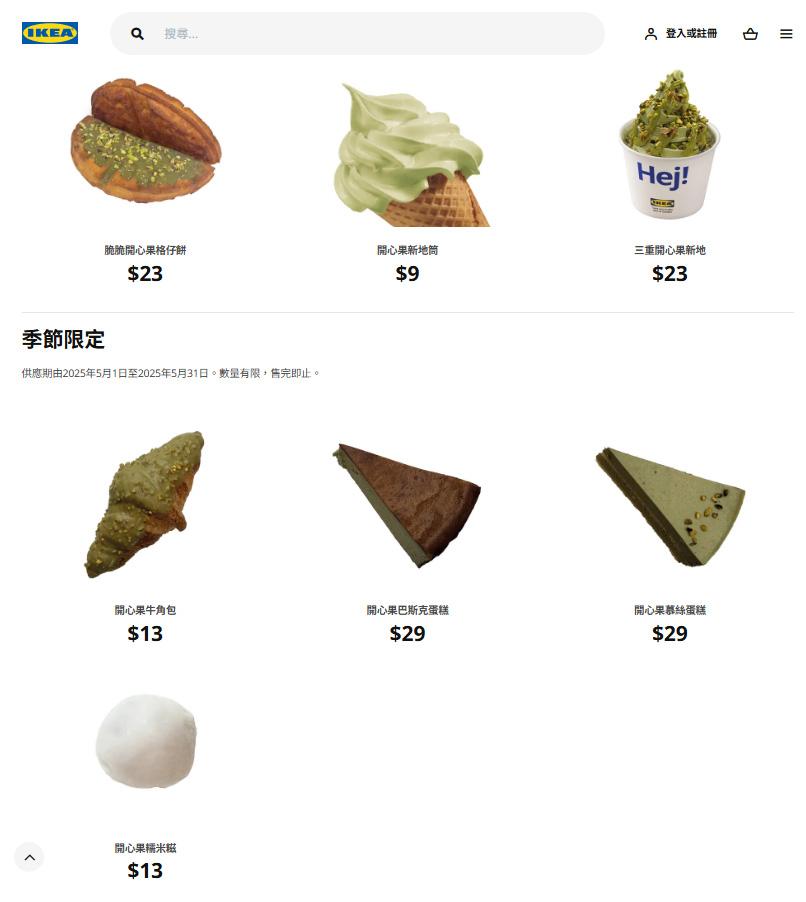

張洪年研究了472首粵語流行歌,從1980年代前至1994年,發現流行曲的押韻重構了粵語韻母,韻母數目比起實際粵語口語減少。例如尾音-n跟尾音-ng都能夠押韻,在歌曲押韻情况下歸納為同一韻母。這項研究首先反映出現實語言變化的情况,例如電燈的燈(dang),很多人已讀成dan,沒有了尾音-ng;另一方面也呼應老師周法高對方言研究貢獻整體漢語研究的期望——研究古代聲韻時通常依靠韻文的押韻來推敲讀音,流行曲押韻的研究結果便對推敲出來的古代聲韻讀音存疑。

當下粵語的語言變化往往聚焦在懶音,張洪年誠言自己也聽不慣,然而「語言是會變化的,當然我們要找它背後原因,有時可以找到。一般來說,我們只要描述、歸納現象,進一步就希望能夠解釋現象,但是解釋是最難的一部分」。單單以新一代人懶來解釋懶音,似乎也是懶惰的開脫,例如粵語的懶音現象將聲音n和l不分,多將n讀成l,然而四川話的懶音現象反倒多將l讀成n,看來很難分辨誰比較「懶惰」。

對於語言學家來說,與其批評,倒不如打爛沙盆璺到㞘,「你睜開眼睛、張開耳朵,到處都有很多新鮮的東西出來」。即使退休數十載,現已定居美西,他還是對粵語很敏銳,最近就發覺不少人將「唔少」放在句子開頭,例如「唔少人都飲維他奶」;但他只會將「唔少」放在句子尾端——「飲維他奶嘅人都唔少」。即使相隔兩地,仍感到他多興奮。他覺得觀察社會中人們如何說話,其實母語就已經是一座寶山,「你根本沒有興趣,就會空手而回,如果你有興趣的話,其實街邊任何東西都可以是一種寶貝」。

文˙ 嚴嘉栢

{ 圖 } 香港中文大學出版社、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao