【明報專訊】早前俄羅斯兵變,前線僱傭兵倒戈殺向莫斯科,且勢如破竹,形勢一時間逆轉,甚至傳言普京也要逃離首都以避其鋒。事件在36小時後戲劇性結束,不禁歎謂500年前馬基維利在《君王論》的精準研判,僱傭兵作為以錢驅動的武裝力量,既無忠誠又充滿野心,怎樣看都不是可靠的盟友。馬基維利提倡以常規軍取代僱傭兵作為國家主力,卻料想不到在主權國林立的當代世界,僱傭兵系統反而更加有價有市。到了20世紀後,隨着世界政治經濟秩序的轉型,僱傭兵也改頭換面,其面貌變得更加模糊,以至讓許多看倌產生錯覺,以為俄軍找僱傭兵作戰是現代戰爭的異類。當中的歷史演變,還有相連的宏觀政經脈絡,實在很值得考究一番。

歷史悠長 由古埃及開始

人類最早的文明記憶,很多時都是戰爭打仗,不論是中原的黃帝打蚩尤、地中海世界的木馬屠城,還是印度俱盧家族的大內戰,戰鬥都成了史詩頌唱的對象。而僱傭兵的上古史,早已伴隨着戰爭走上歷史舞台。如果我們理解僱傭兵為一個國家或者政治體以合約或者利益交換方式,引入外來部隊作戰,那麼最早的僱傭兵記載大概可數到古埃及時代。古埃及第十九王朝的明君拉美西斯二世曾跟強大鄰邦西臺國(Hittite)連番交戰,其中埃及的部隊便起用了許多來自北非努米底亞(Numidia)的慓悍戰士。

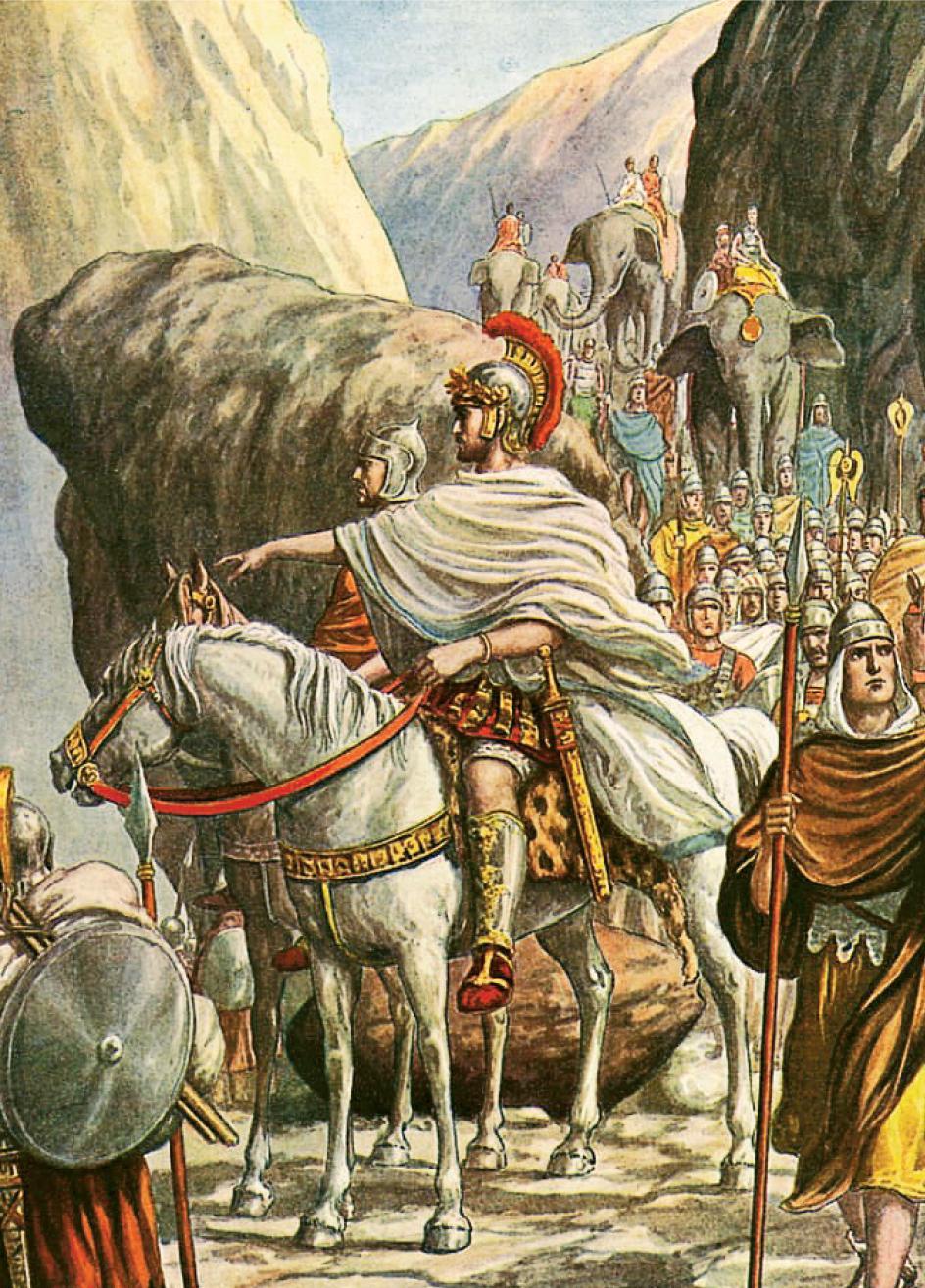

在古典時代,僱傭兵更是常見的事。馬其頓戰神亞歷山大大帝的亞洲遠征軍,當中包含了許多受僱來打仗的外來部隊,其中整支海軍都是招攬現成的腓尼基部隊和船隻。而到了羅馬時代,北非強國迦太基更是倚重僱傭兵作為其主力部隊,當中不乏努米底亞的騎兵。畢竟,僱傭兵都是四處作戰的專業人士,比起臨時打仗才徵召出來的部隊,實力大為不同。人人都知道第二次布匿戰爭(Second Punic War),迦太基的漢尼拔將軍率大軍跨越阿爾卑斯山偷襲羅馬的故事。其中他所率領的,絕大多數是從外地僱用得來的將士。因此,當羅馬攻佔迦太基在西班牙地區的銀礦資源,令其出現財政困難,難以支付僱傭兵的巨大開支,叛逃解散便陸續出現,形勢也就逆轉過來。

啹喀兵曾是駐港英軍

但現代社會隨着政治體愈發集權,國家有着良好的稅收體系和動員能力,對外來僱傭兵的擔慮便愈發增加。一如馬基維利所言,僱傭兵都是利益驅動的部隊,毫無忠誠可言,一見勢色不對便會撤離,沒有人工便會造反,甚至在打仗中途被收買倒戈也不罕見。不論500年前意大利城邦的僱傭兵,還是500年後的瓦格納軍團,都是如此。所以隨着現代國家主導歐洲以至世界政治秩序,主權國有能力和意願建立自家的子弟兵,僱傭兵的重要性也慢慢淡化。當然,僱傭兵的身影從未消失,例如大英帝國的啹喀兵(Gurkha),便曾是駐港英軍之一,甚至在2001年也曾被派往阿富汗作戰。

值得一提的是,如今守護羅馬梵蒂岡的瑞士衛隊(Pontificia Cohors Helvetica),可追溯至中世紀,由教宗儒略二世(Julian II)所建立的彪悍善戰的瑞士近衛隊。數百年來,瑞士衛隊一直以僱傭兵身分,保護教宗及梵蒂岡人員的生命財產安全。換句話說,若果視梵蒂岡為類主權國家之一,那麼它大概是世上唯一仍然倚靠僱傭兵作主力防衛部隊的政治體。

軍事承包商時代趨成熟

一如前述,Rambo式的個體戶僱傭兵模式,隨着主權國家體系的普及與鞏固而慢慢淡出,取而代之是國家常規軍的正面衝突。而在19世紀各國開始訂立的戰爭法如《日內瓦公約》中,同樣不把僱傭兵納入認可作戰單位的保障行列。只是想當然,僱傭兵並無因此消失。散兵式僱傭兵不時出現在20世紀的武裝衝突或者非法勾當之中,例如60年代剛果內戰,或者90年代科索沃衝突,甚至是墨西哥軍閥的毒品武器交易,都不難見到僱傭兵身影。只是相比起舊時的風光,如今影響相對有限,原因之一自然是因為黑市的僱傭兵質素成疑,面對專業作戰部隊往往潰敗收場。以1996年扎伊爾共和國(即今天的剛果)為例,當時的獨裁者莫布杜(Mobutu)為了平定叛亂,從黑市左拼右湊弄了一支僱傭兵軍團出來,其中包含法國的極右分子,又有波斯尼亞的前軍人之類,但後者毫無紀律經常買醉,前者則毫無戰鬥經驗。因此一上戰場,莫布杜的部隊迅即敗陣,並成為教科書式的經典案例。

同一時間,僱傭兵的世界正以另一形態重生,那便是私營軍事公司(private military firms)。20世紀的軍工業急促擴張,同時以企業方式營運的僱傭開始大行其道,成為新式的軍事承包商。當然,企業化的私家部隊不是新事物,過去東印度公司的特許公司(chartered company)模式曾經大行其道,各擁武裝力量在全世界的殖民地榨取利潤,只是後來東印度公司慢慢併入主權國家的架構之中。而比較起來,私營軍事公司可說是當代僱傭兵企業化的重要革命,作為市場力量的一員改造着當代戰爭的模樣。

美黑水軍團改名 企圖洗污名

私營軍事公司有幾個特點,首先一般有清晰的架構,從管理層、董事股東到執行機關,都有着明確的層級,儼如一般公司企業;第二,它們同樣可以在金融市場集資進行投資,又可以以發股上市或者併購公司等方式擴充業務和擴大資金流,在私人市場蒐集資本。因此,僱傭兵不再是以私人名義,在黑市偷偷摸摸地買賣,而是作為合法軍事公司的正當業務之一。這些公司自然得確保自身的聲譽,嚴格管理和控制其武裝部隊的質素和紀律,才可以持續得到市場信任。最明顯的例子是著名美國僱傭兵集團黑水軍團(Blackwater)先後改名做Xe和Academi,為的正是要擺脫在伊拉克戰爭中,虐待嫌疑犯和任意殺害平民的污名。

第三,私營軍事公司會公開競投各國政府的不同軍事合約,因此運作上都是企業營運的模式,而不是莫布杜私人部隊般的黑市作業。在這相對透明的市場機制,有助不同單位組織進入市場平等競爭,恰如電影《軍火狗》(War dogs)所講述的David Packouz跟Efraim Diveroli的真人真事。兩個廿歲出頭的年輕人毫無打仗經驗,合組軍火公司AEY Inc.後居然也能投得美軍幾百份軍事合約,總值過億美元。當然這行業也有不少後門,如美國國防部的非競投合約(non bidding contract)一直成為美國傳媒詬病為利益輸送的渠道。例子之一是國防部曾批出5000萬美元的非競投合約予美國公司Applied Energetics,試圖買入它研發的雷擊引爆路邊炸彈技術,但後來發現技術無法通過測試,令軍方最終放棄使用。

作戰、顧問、支援 業務多元化

一如商業世界的企業,業務往往隨着經濟規模擴大而變得多元化,私營軍事公司也在20世紀發展中,牽涉到的範疇和行業也愈來愈多,其中又可以分成三大類別,分別是軍事作戰公司、軍事顧問公司和軍事支援公司。首先,軍事作戰公司顧名思義是一般人最常理解的僱傭兵工作,也就是在地面戰場作戰。有時是作為一整個軍團在戰場執行任務,有時則擔當某些專門人員,直接支援前線的作戰行動,例如當機師或者指揮部單位。這類僱傭兵公司當然有很多,Executive Outcomes、Sandline之類的私人軍事部隊便曾在安哥拉、印尼、新幾內亞等地執行任務。

第二類的軍事顧問公司,跟一般企業顧問類似,都是為不同單位或者國家顧客提供顧問服務與訓練安排。只是作為軍事顧問,對應不同處境提出相應的軍事策略、組織建議或者行動可能,以助顧客更合宜地對當前困難作出適當的回應。一般有別於作戰主導的公司,軍事顧問公司不會在前線親身作戰,更多是以其專業知識和經驗,協助分析和提供可行方案。這類公司包括Levdan、Vinnell或MPRI,都是專門提供相應的服務。例如MPRI擁有過千名退役士官工作,僱員之一還包括四星上將,這些軍事專業人員自然能借用其豐富經驗和訓練,為不同單位和國家提供相應分析研判。但是,有些顧問公司由於規模大,因此也能跨範疇地提供專業服務。例如Vinnell既是顧問公司,但不止客觀列出相關服務提供者給顧客選擇,也可以直接作為下線的作戰單位解決客戶問題。在波斯灣戰爭時,Vinnell既為沙特阿拉伯的國防部隊提供顧問服務,同時也在海夫吉(Khafji)戰役中參與作戰。

曾有民企投標軍事合約

最後一類是軍事支援公司,其角色主要在提供各種非致命的作戰支援,包括物資調配、技術支援、情報系統、交通運輸之類。通過這種外判服務,顧客軍隊可以專注於更直接的戰地攻防,而背後的物資技術可以由專業團隊從世界各地調配安排,這種分工有利於地方部隊增強效率和作戰能力。即使人人皆懂得念「三軍未動糧草先行」的道理,但同時這範疇的軍事支援又很常被世人忽視。不管是美國、英國、法國、澳洲還是加拿大的部隊,近廿年在海外作戰一般都將大多數物資調配的工作外判到私人承包商負責,例如英企Tibbett and Britten便擔當了整支加拿大部隊的武器維護與交通運送工作。甚至是大型跨國民企如Gap或Walmart,都曾經有份投標相關軍事合約的物資供應和調配工作。至於情報工作和基地支援,私人軍事企業同樣擔當極重要的角色。在美國發動全球反恐戰後,任何嫌疑恐怖分子都會關進惡名昭彰的古巴關塔那摩拘留營,那便是一座由軍事公司Brown & Root而不是美軍興建的設施。

可能有些人始終覺得軍事公司只是白手套,背後都是政府軍在幕後操作,正如瓦格納軍團之類的樣辦。但隨着私人軍事公司在金融市場融資,容讓不同的避險基金或私人資金注資,甚至擁有跨國的軍事公司,這些無寶不落的大鱷未必緊跟着國家外交政策共舞,彼此之間自然有着若即若離的拉扯關係。在這意義下,國家不過是軍事承包商的顧客群之一。韋伯(Max Weber)言及國家是唯一合法使用暴力的國家機器,但恐怕在21世紀,國家只會外判更多暴力行使權利予私人市場。