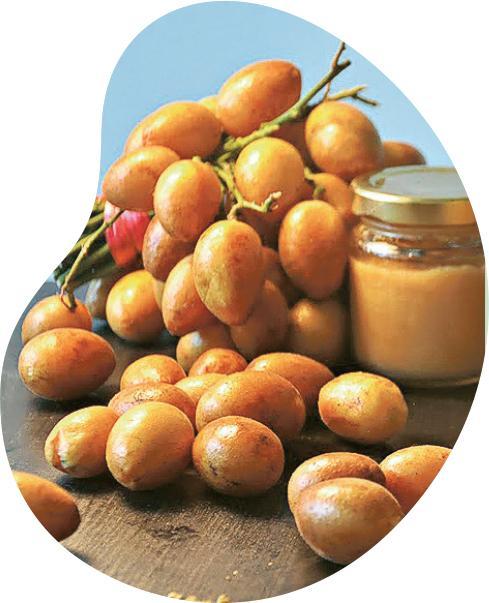

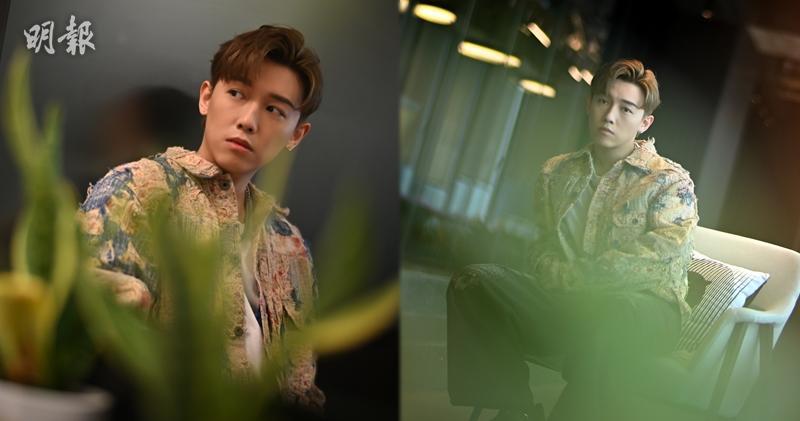

【明報專訊】走進新界,各家各戶門前總會種了一棵黃皮樹,有些乖乖待在樹上等人採摘,有些或是太調皮所以掉到地上等着腐爛。滿地「黃皮」堆積,憔悴損,如今有誰堪摘?鄉郊地方種了不少無人打理的水果樹,白白浪費水果的生命。「我們認為本地生果好矜貴,不想它們變成廢料」,本地發酵茶(Kombucha)品牌「餘果香港」的聯合創辦人Chris說,同時看到不少本地農夫日曬雨淋,辛苦種下的水果無人問津,便決定直接向農夫收購水果,加工製作成Kombucha賣出,讓他們多一份收入,類似台灣永續農耕的概念。黃皮製成的Kombucha又是什麼味道呢?