【明報專訊】「或者我們真的摧毁了全世界」,這是在路蘭新作《奧本海默》中,曼哈頓計劃主管奧本海默跟愛因斯坦揪心自白的最後一句話。不論匠心斧鑿的精警對白,還是銀幕上呈現的最逼真原爆,這套史詩級電影從各方面震撼着觀眾的心靈,以致映後話題討論不絕。但先撇開奧本海默作為英雄還是魔鬼的百年爭辯,無人否認曼哈頓計劃的「三位一體」試爆,同時也是原子彈真正誕生之時。當全人類隨着這群在新墨西哥工作的科學家一同進入核子時代,歷史軌迹已經改寫,骰子已經擲下。對核子大戰的畏懼成為新時代無可逃避的陰霾,從軍事經濟到文化藝術,蘑菇雲的自毁想像成了文明的Thanatos。即使到了21世紀的俄烏戰爭,冷戰終結後的30年,普京手上的5000多枚核彈頭,仍然是參戰國以至全世界的噩夢。若然《奧本海默》電影算是重新打開了原子彈的史前史,那麼其歷史又應如何書寫呢?

曼哈頓計劃沒有曼哈頓?

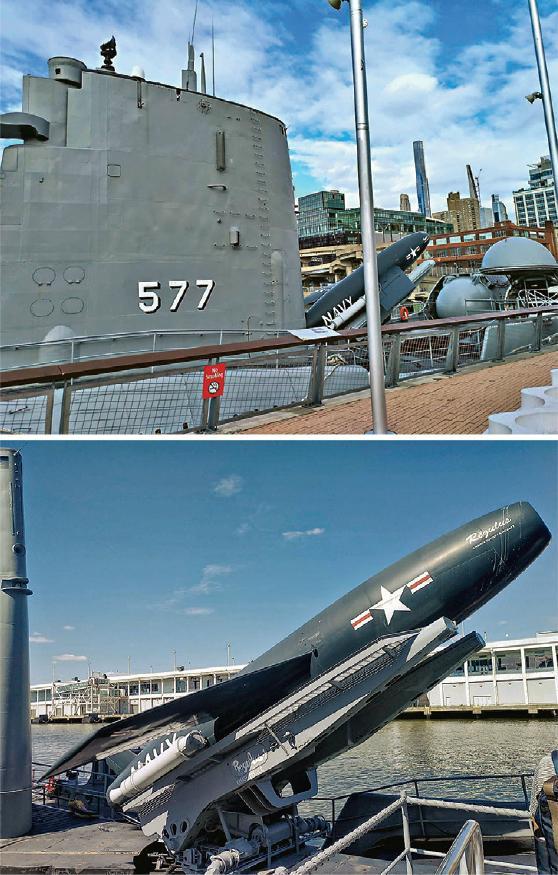

人人都知道「曼哈頓計劃」是研發原子彈的代號,但以寫實聞名的路蘭電影中,沒有一個鏡頭是關於紐約呀。那麼其實原子彈跟曼哈頓的關係,是否跟菠蘿和菠蘿包一樣,只是個美麗的都市傳說?事實上,紐約曼哈頓在原子彈的史前史中確實擔當着非常重要的角色。若你有足夠的幸運,還可以參加在地的導賞團,從南到北一遊跟曼哈頓計劃有關的紐約地點。當然,這部分仍算是原子彈的史前史,但抱着孔夫子「必也正名乎」的精神,談談曼哈頓名字根據也是重要的。

單在曼哈頓,便有起碼10個地點可以跟原子彈研發計劃扯上關係,例如諾貝爾獎得主費米(Enrico Fermi)未出發去芝加哥大學成立冶金實驗室前幾年,即奧本海默還未擔任計劃主管前,已獲政府的鈾顧問團委託在哥倫比亞大學研發核反應爐。而陸軍代表格羅夫斯少將(Leslie R. Groves)領導下的「曼哈頓工程區」(MED),也因為其總部最初設立在曼哈頓下城區的百老匯街270號而得名。後來即使行動已搬離東岸,但仍把這陸軍行動代號變成整個計劃的代號,顯然這是為了迷惑敵方的情報單位。而初期的總部負責秘密購買鈾元素,處理物流調配的文書工作。另外,另一間專門建設Y-12電磁分離技術工廠的公司Stone & Webster的辦公室也坐落同一座樓。在曼哈頓計劃中,這技術是用作生產濃縮鈾。而在加拿大買來的幾千噸鈾礦,當中最少含有1000噸氧化鈾,如此大量的鈾最初儲存在哪兒呢? 一間哈德遜河邊的倉庫(Baker and Williams Warehouses),位於今天畫廊林立的雀兒喜區,跟帝國大廈的直線距離不足兩公里。

原子彈試爆過幾多次?

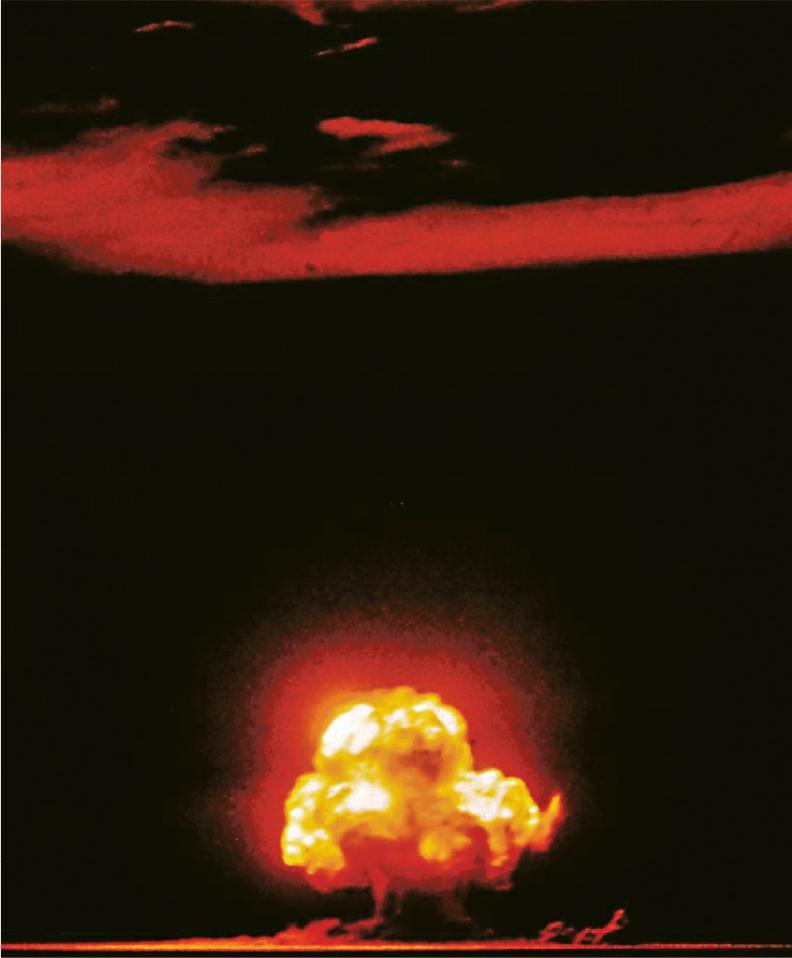

觀眾在電影世界裏,得以安全地跟新墨西哥州沙漠基地的一眾角色,感受一次原子彈試爆的核連鎖反應洗禮,連濾鏡或防曬霜也派不上場。但我們一般只知道原子彈在奧本海默等一眾科學家面前試爆了一次,接着在日本投了兩枚真的原子彈(然後電影結束了)。那麼沒有停在1945年的我們,腳下的土地,頭頂上的大氣層,到底至少被核子力量轟炸過幾多次呢?這些試爆又會帶來什麼生態災難呢?

至今已有逾2000次試爆

自1945年以來,全球有紀錄的各種大小和方式試爆的原子彈測試,總共有超過2300多次,即至今平均每年30次試爆,其中自然以自由世界的領導者美國領先群雄。根據學者的數據顯示,自從三位一體的成功試爆之後,美國至今已經執行了超過200次大氣層試爆、900多次地底試爆,還有5次水底試爆。只是美國雖然在全世界超過150個主權國家和地區設有各種美軍基地,但是核爆畢竟是國家高度機密,因此絕大多數核子試爆都是在國土內的內華達州進行,另有一些水底試爆是在太平洋遙遠小島聖誕島或者約翰斯頓環礁(Johnston Atoll)等地進行。

另一個核子大國想當然是蘇聯了,斯大林可以吞下半個德國,自然不會坐視美國獨擁核武,因此動用全國力量後起力追,1949年第一次進行核試,之後幾十年分別有超過1000次原子彈試爆,試爆地區遍及北冰洋的新地島(Novaya Zemlya)和哈薩克的塞米巴拉金斯克基地(Semipalatinsk)。而更令北約和歐美焦躁不安的,自然得數到1956年到1962年的赫魯曉夫主政時期,在高加索地區大肆實驗盛載核彈頭的導彈技術,並有至少11次測試彈道範圍的大氣層原爆,古巴飛彈危機更可能是人類最接近末世的一刻。

除了美蘇冷戰的角力之外,也不能忽視其他後繼擁核的國家,例如同為聯合國常任安全理事國的英國、法國和中國,也分別在1952年、60年和64年首次進行原子彈測試,其後中國在新疆羅布泊試爆了接近50次、法國在太平洋波利尼西亞小島(French Polynesia)也試爆了接近200次,而英國也在美國內華達州跟太平洋莫爾登島試爆了30幾次。同時,英女王沒有忘記澳洲的忠誠子民,因此特地安排在南澳和西澳的蒙特貝羅島(Montebello Islands)進行十多次大氣層試爆。在60年代之後加入核子大家庭的,還有南亞的印度和巴基斯坦,名單上自然還包括以色列、南非、朝鮮和伊朗。

上述幾個國家進行過上千次試爆,自然不可能沒有什麼傷亡,畢竟那可是貨真價實的大殺傷力武器,例如在1950年,一架載有核彈頭的軍用飛機在模擬核戰時,於加拿大英屬哥倫比亞海岸墜毁,機上有5人死亡,同時機上載有5000磅鈾元素的核彈頭也下落不明。幾年後,美軍在1954年於馬紹爾群島(Marshall Islands)進行試爆,那些核爆後的放射性落塵,隨風吹到130平方公里禁區範圍外的一艘日本漁船上,結果使得一人死亡,廿幾人受傷。這數字還未算上那幾百個在3日後才被緊急撤離的本地島民,部分在事後數月至一年後患上甲狀腺功能減退症甚至白血病,或者因輻射令不少之後幾年出生的嬰兒天生殘障。類似的意外也曾發生在蘇聯等國家,試問誰能輕言控制核爆的力量呢?

燒銀紙為核彈續命

路蘭電影中曾透露,美國軍方為了在第一次核軍備競賽中獲勝,不惜工本地投放了超過20億美元到曼哈頓計劃,畢竟當時美軍在二戰時總共花費了接近3000億美元,折合通脹仍是過去200多年美國打過最昂貴的戰役。但曼哈頓計劃只造了幾枚原子彈,20年後美國政府已經有30,000個核彈頭,這想當然是燒銀紙的工業了。核子俱樂部也成了富有大國的玩意。

到底原子彈武器系統有多貴呢?根據學者Stephen I. Schwartz的推算,單單是從曼哈頓計劃到千禧年,單是美國政府便花費了5兆美元來發展和維護核武器。因為核武器的開支所牽涉的,並不止是研發一枚彈頭那麼簡單。若根據美國國防部提交關於2021至2030年的10年軍事預算,核子部隊預算將花費約6300億美元,即每年630億美元左右,以今年國防預算作標準,大概等於美國政府軍費的7%。這龐大的金額想當然包含了延長既有核彈壽命的技術。美國實際上自90年代開始已經沒有生產新的核彈頭,所以現在的方法都是延長手頭上核彈的保用期來保持核時代的國家核震懾力,每枚彈頭大概要用200萬美元來延長壽命。另外預算也包括發射核彈頭所需要的導彈和轟炸機、移送和保存核彈頭的技術和空間、指揮和通訊系統、實驗室研發的基建和各類支援系統之類。

因此,弱國如朝鮮或者巴基斯坦,要加入核子國家行列確實是財政上的大考驗。只是如今國際社會波譎雲詭,繼朝鮮退出《核不擴散條約》、中國每年投放百億美元研發核武、歐洲再度爆發大型戰爭,普京宣布暫停履行《新削減戰略武器條約》,新一輪核軍備競賽會否已悄悄展開呢?末世鐘又將有多靠向午夜呢?

原子彈「出口轉內銷」

另一方面,在當代軍備競賽的原則下,核彈頭數量自然儲得愈多愈好。只是核戰是誰都玩不起,那麼核彈頭只能周圍找地方安放,還要日常維護,處理核廢水,武器也會折舊,其實非常累人。美國政府很早就開始發現這個問題,其實核彈頭可否發掘它的其他可能用途和可能性,例如以核彈作民用的用途,終究核彈也不過是個很大的炸彈,另附上加強殺傷力的輻射塵而已。因此,自艾森豪總統的「原子為和平」(Atoms for Peace)演說開始,美國政府大力推動「犁頭計劃」(The Plowshare Program),而幕後的主要推手之一,便是戲中由羅拔唐尼飾演,時任原子能委員會(AEC)主席Lewis Strauss。

核爆可助開山闢路?

因此,在古巴飛彈危機後兩年,美國總統約翰遜(Lyndon Johnson)便動用500萬美元,派人到中美洲考察,能否用原子彈幫助開掘第二期的巴拿馬運河。因為早在1914年完工的第一期運河早已不敷應用,貨船擠塞問題嚴重,甚至有大型貨輪要減少載貨才可在淺窄河道通行;但是在戰後以同樣方式再掘一條,成本又非常貴,因此原子彈炸出新運河或者也是軍用轉民用的辦法。只是研究終究沒有落實。在同一時期,美國的州際公路工程建得如火如荼,有賴於艾森豪總統推動的公路大計,全國州份都以又長又筆直的標準公路連起一氣,有助汽車高速地將人和貨物送到目的地。但在興建著名的66號公路加州段時,有人向政府提議以核爆的方式,在加州山嶺炸出新通道,既方便又節省金錢,因為在計劃書中推算,核爆比起人力掘隧道起碼便宜三分之一。當然,加州沒有應允以核爆開山闢路,這倒不是因為顧慮輻射問題(畢竟當時誰都不太認識),只是技術上試爆的兩次不成功,所以公路工程索性繞開山嶺,改行荒漠平坦地來建路。

最引人注目的計劃之一,大概得數到1969年在科羅拉多州開採天然氣事件。當時同樣是打着節省成本和善用核彈為名,由德州油公司牽頭的核爆採石化燃料的計劃,得到原子能委員會的財政和實質支持。因此,在公司高層的滿心歡喜下,一枚2600噸的核彈頭只在地底4200尺下直接引爆。結果像1945年三位一體的試爆現場,至今仍受輻射污染,在地下核彈引爆後,科羅拉多小鎮附近的天然氣和地下水全都測到高強度輻射,以致油公司被迫放棄計劃,只留下一個鐵牌禁止任何人開採受污染的天然氣資源。另一個在新墨西哥州的相似計劃,最後同樣由於過度輻射污染而禁止開採,附近居民也必須疏散。

在技術發展的歷史長河上,有人選擇回看以人為中心的故事,從個體的掙扎與反省來觀照現世;但我想同樣值得注視的,還有物的歷史和主體。當原子彈從曼哈頓計劃誕生,便不再受任何一個科學家創造者的控制,並以其獨特的軌道纏繞撞擊着全人類的世界。我們只有眼前路,沒有身後身。沒法回到前核子時代,只能想辦法抗拒被毁,在新的cyborg時代關口走下去,或許這也是對奧本海默哀嘆的回應。