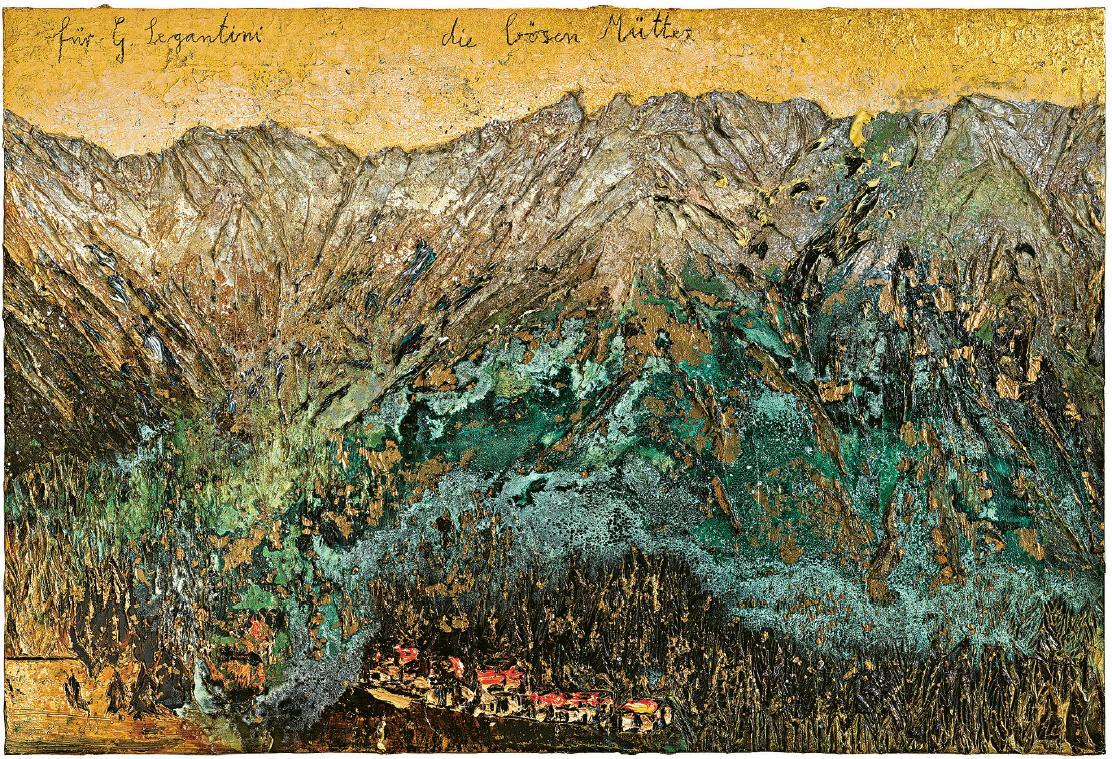

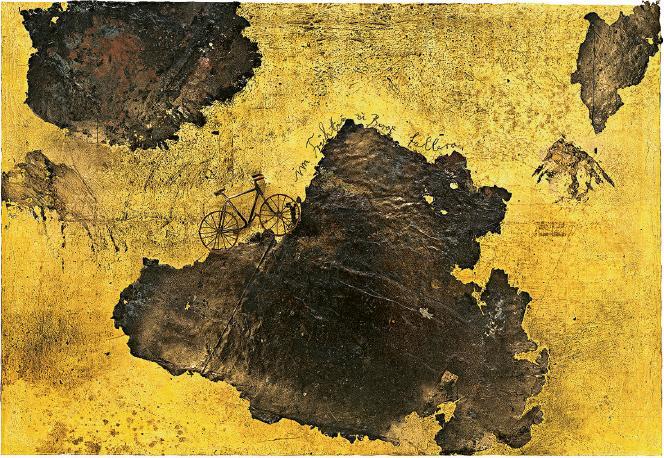

【明報專訊】德國藝術家安塞姆‧基弗(Anselm Kiefer)在香港的展覽名為「Golden Age」。黃金時代究竟在哪時哪裏?這帶着可疑意味的詞彙,莫名令我想起數天前那男生回答記者:「我哋唔諗住有下一代。」脫鏈日本水產是否安全的語境,如此宣告,彷彿同為人類整體的覺悟:沒有桃花源,沒有理想國,沒有烏托邦——未來搖晃晃地虛妄,也就不再加劇己身及創造他人的存在困境。基弗指認的黃金時代,並非單純引路往美好金燦的舊日年華,其畫幅巨大地糅雜油彩、金箔、熔鉛、稻草及諸種廢墟物,以一具具暴烈殘姿,鋪開了只能在黑裏燐亂的希望之光。