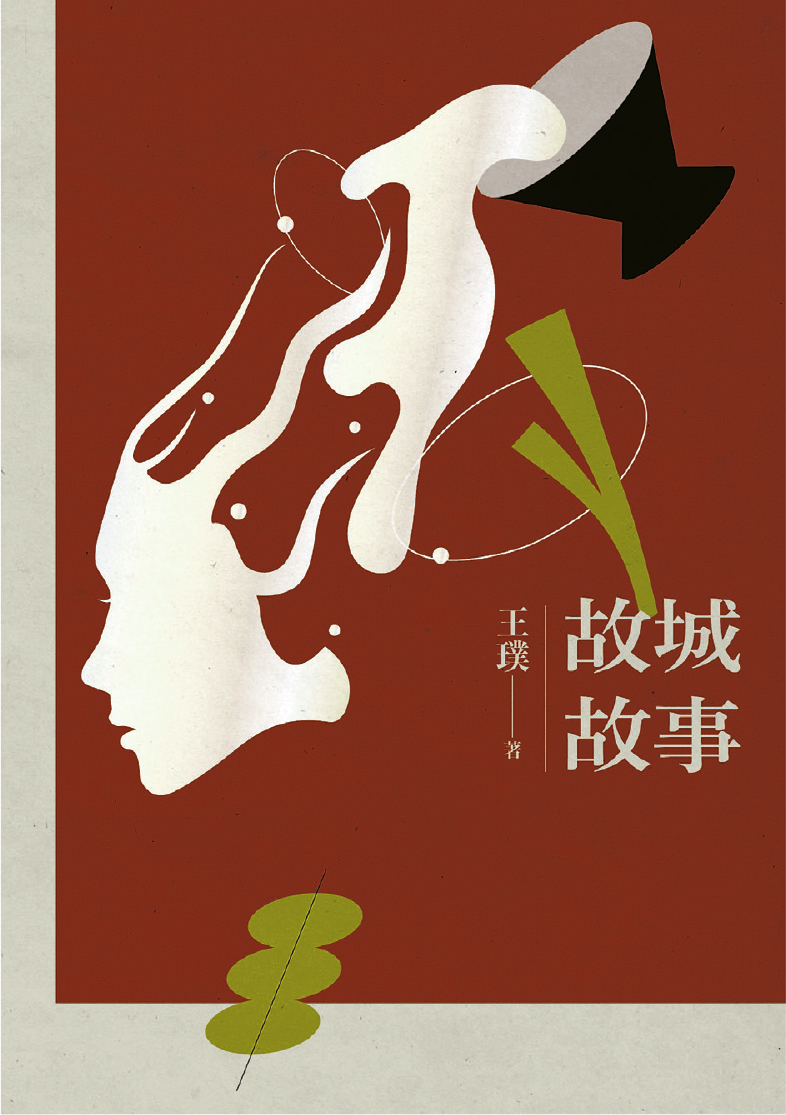

【明報專訊】王璞的回憶錄《故城故事》於今年9月出版,敘述文革知青一代,流轉多地,成長、讀書、謀生的故事。《故城故事》寫的不單是個人的悲歡離合,還記錄了大時代下知識分子的遭遇,值得讀者們參考。輯一寫王璞在長沙的童年,時值文革;輯二記上世紀80年代在上海讀研究院的青春回憶;輯三寫90年代來香港的奮鬥。專訪裏,王璞會憶述她曲折跌宕的人生,並會論及俄國和日本文學。

■問:李浩榮 ■王:王璞

問:《故城故事》提到你出生於香港,但不久便隨家人遷回大陸,至80年代才回流香港。當初是什麼原因離開香港呢?

王:父親1948年到香港,50年代初,在《星島日報》擔任首席記者,後來《人民日報》的總編輯范長江寫信給我父親,叫他回國參加社會主義建設,父親就帶着全家回去了。走了兩趟才成功,1950年是第一次,坐船到公海遇上國民黨佈置的魚雷陣,只好折返。原本我們住在筲箕灣,回國時把房子也賣了,這下只好搬進沙田住去。當時的沙田荒地一片,我們住在村屋裏。我就是那個時候出生的,出生在西環的那打素醫院。父親執意要盡快回國內,所以沒等拿到我的出生紙全家就走了;直到70年代末,父親的一個朋友回國,才把我的出生紙帶回內地。1989年底,我回流香港,就是拿着那張出生紙過海關的,不必另外申請。我家第二次回國是1951年,父親、母親、奶奶、姊姊和我一起坐火車通過羅湖口岸回去,這回成功了。後來,奶奶一直怪責我父親不該回去,她說香港什麼都好,住的好、吃的好、天氣好,工作也很好,父親月薪七八百,日子過得很舒心。

問:書的附記〈南湖渠.父親的日記〉提到,「五二年肅反運動中父親被失蹤」,請問這是怎麼一回事?

王:父親回到北京後,由於是黨外人士,又從海外歸來,無法進入新聞界工作,被分派到中國人民保衛世界和平大會(簡稱和大)。回國不到一年,便遇上肅反運動,一天他上班時被抓走了。沒有人來我家告知家屬。父親突然失蹤,母親急得不得了,去父親工作的地方查問,每個人都說不知道,其實所有人都知道,他們看着他被抓的呀。去報公安,公安局也說不知道。一周以後,媽媽通過一位親戚歐陽予倩才知道父親是被抓了。歐陽予倩當時任中央戲劇學院院長,他幫忙過問,才打聽到父親下落。父親被關了3年,我們一家失去經濟支柱,惶恐至極。幸好母親的一位朋友祁姑姑接濟我們,每月給我家50塊錢,寄了3年。祁姑姑當時跟隨「兩航起義」從香港回國,每月有100塊工資,她分了一半給我們。父親被關在「新生公學」,媽媽曾經帶着我去探監,那時我只有兩歲,印象很深的是,父親身後有警察持槍看守。3年後父親終於獲釋放。也沒有事先通知,一天,我們吃晚飯時,父親坐着三輪車回來了。回來就去原機關上班,機關領導在他抓走時宣布他是特務,放回來卻沒宣布他不是特務。後來我們才知道,父親被抓是因為有朋友寫了舉報信,說他在香港的聚會上,曾講過同情國民黨的話。開始是有朋友說,「若抓到國民黨的特務,就要把他們千刀萬剮」。父親反對暴力,就說,「那不對,特務也是人嘛」。其實父親是親共的。80年代,那個寫舉報信者碰見我父親,向他道歉說「對不起,我沒想到一句話會害得你家破人亡」。

全家「充軍」大興安嶺

問:書裏提及你全家人被「充軍」至大興安嶺,攝氏零下40度的環境下,你的奶奶凍死在那裏,你母親與你均得了重病,請談談此事的始末。

王:父親1957年被劃為右派,他機關裏的右派都被發配到大興安嶺。一般右派都是自己一個人給下放,但我家被單位領導欺騙,全家一起被送去大興安嶺。記得我們坐了六天六夜火車才到。大興安嶺冬天氣溫低至零下40度。我奶奶當時70多歲,去了不到一年就凍死在那裏。當時又碰着大饑荒,我們一年四季只能吃發霉的玉米碴子,讓我落下了長期腸胃炎。哈,終身沒有減肥問題啦!現在很多人喜歡吃粗糧,我絕對不吃,因為那時吃太多了。奶奶去世後,媽媽帶着我們姐妹三人逃去長沙,那是唯一的出路。父親在林業局的領導還是有惻隱之心的,見我家那種情况,就開了張證明放我們走。我7歲到10歲是在大興安嶺度過的,時間為1957年至1960年。

問:輯一〈長沙往事〉憶述你的外祖父,他原是銀行家,業務一度擴展至上海和香港。50年代「公私合營」後,你舅家那邊的情况如何?

王:外公家是開銀行的,據說是長沙四大家族之一。1949年以前長沙只有那一家銀行。外公30年代便去世了,由我二舅接管生意。1960年媽媽帶着我們跑回長沙時,二舅家住在一小閣樓房子裏。幸好三舅家有兩個房間,就騰出一間給我們暫住。父親每月從大興安嶺寄60元錢給我們。其實他工資也就60塊左右,但高寒地區有津貼,他自己就可以留下20來元作基本生活費。「公私合營」後,舅舅家把所有的財產上繳國家,每月靠股息生活。文革爆發,股息便停發,好在那時舅舅的孩子也已經大學畢業,能自立了。長沙的生活比大興安嶺好多了,我們天天能吃上白米飯,簡直覺得到了天堂。我媽明智地隱瞞了父親的右派問題,大家都以為我父親是支邊國家幹部,文革中我們竟得以逃過了大抄家,學校也沒把我們當黑七類子女看。

艱難年代學習外語

問:輯一提到60年代你苦學英文的經歷,而到了輯二寫你報考華東師範大學時,報的卻是俄國文學,再到輯三,記你在香港報館工作時,上司臨場考你的日文翻譯。在艱難的年代裏,你是怎麼掌握那麼多門外語的呢?

王:我的英文完全是文革時自學的。曾經,家裏找了位老先生教我英文。那老先生民國時代在美孚煤氣公司當過翻譯。然而,他只教了我26個字母就被人舉報,說他腐蝕青少年,以後他便不敢再教我了。所以我連音標都沒學,英語一直開不了口。那時學習條件很差,連留聲機、收音機都借不到,所以我一直只能夠筆譯,還從未聽人說過一句英語。學語法倒是不困難,記得我搞到了一本《英語語法》,把書裏的例句都背下來。那時候,大家都在地下傳書看,我搞到一本英文《月亮鑽石》,就拿它當教材。英譯中,中譯英,反反覆覆地練習。不過因為口語差,日後給我帶來很大困擾。記得到香港後,也斯介紹我去博益出版社找他朋友李國威,看看可否去當編輯,而也斯事前也許把我的英文吹了一通。誰知李國威開口就跟我說英文,我第一句就聽不懂,趕緊唯唯而退。後來到了嶺南教書,為了讓自己英文能開口,我去新西蘭一個當地人家裏住了兩個月,逼自己不得不講英語。

我的俄文比英文好,畢竟初中讀過3年俄文,然後再自學。後來我報考碩士、博士,外語我都是考俄文。讀俄國文學我讀過不少原著,因為撿到過一本俄羅斯古典作家作品集。那本書收的作家作品由普希金開始至高爾基結束,我把那本書從頭譯到尾,練習自己的譯筆。普希金、萊蒙托夫的詩,屠格涅夫、托爾斯泰、契訶夫的小說都譯過。我最喜歡萊蒙托夫,他的長詩《童僧》和小說《當代英雄》都喜歡。我那時翻譯純粹是為了練習,沒有半點名利之心,也不可能有。因為所有的出版社刊物都遭禁,不會想到出版發表這回事。我那些譯稿只在朋友間流傳,所以都散佚了,我只保留了兩本小詩。至於小說,屠格涅夫的非常好翻譯,用字簡潔,我譯過他的《阿霞》和《初戀》。高爾基的小說比較難譯,因為他是自學成材的,比較市井,偏愛俚語。相比於中國小說,我覺得俄國小說博大深厚一些,因為俄國作家有個很好的傳統,喜歡思考,俄羅斯本來不是一個盲從的民族。契訶夫、托爾斯泰、杜斯妥也夫斯基的時代,俄國小說已達到了高峰,蘇聯的小說就差遠了。但跟中國當代文學相比,蘇聯文學還是要好一些,畢竟出了阿赫瑪托娃、茨維塔耶娃、曼德爾施塔姆、布羅茨基等偉大詩人。茨維塔耶娃的名氣比不上阿赫瑪托娃,但詩寫得非常精彩。2018年我終於去了一次俄羅斯,想要看看我熱愛的那些俄羅斯作家生活的地方。

80年代,長沙科技情報站開了一個日語學習班,我立即跑去報名。人家問我學那麼多門外語幹什麼,我說多學一門外語,就好比多開一扇窗,多看到一片世界。那時候開始科技開放,所以讓人民去讀日文,好翻譯科技方面的材料。日文比較容易入門,我學了半年就去翻譯,連猜帶估,還譯了兩本書,記得一部是《龍子太郎》,後來出版了。另外,還譯過井上靖的一個短篇〈驟雨〉,非常喜歡。那時我想到出版社編譯室工作,所以要拿出一點翻譯的作品來。我很喜歡日本文學,井上靖的《獵槍》我看了許多遍,很有味道。大江健三郎的小說就比較難讀。三島由紀夫我不太喜歡,但他有其特別之處。我喜歡太宰治,他雖也放浪形骸,但比較接地氣。日語也有助於我找工作。我到香港去《東方日報》工作,他們錄用我,我自稱懂點日文是原因之一。因為報館當時需要日文翻譯人手,我就說我可以。主編周石先生有點不信,有天下班叫我留下,把一篇大約三四千字的日文新聞特寫交我翻譯,是關於越南難民的。我譯出來交他,他看過點了點頭,但指出兩個錯誤。我記得其中一處是我錯把「鴨脷洲」譯成了「鴨舌洲」。

問:你童年成長於「社會主義」的大陸,到中年移居「資本主義」的香港,你的價值觀想必經歷過一番的巨變,請談談當中最深刻的衝擊。

王:最強烈的感覺是香港人人平等,只要你有能力,又勤奮肯幹,就可以有機會發展。文革時,我在大陸有8年因家庭出身不好找不到穩定工作。有時連零工都找不到。來到香港,最強烈的感覺是工作機會很多。而且人家看重的是你的能力,而不是家庭出身。香港人尊重別人的私隱。在內地工作,同事們互相之間喜歡打聽別人的隱私。香港人就不同,同事之間不問家事。(問:從前你寫過一篇文章〈化妝〉,為什麼會對化妝感到驚奇?)是的,我們在大陸時都認為化妝是一件可羞的事。我從不化妝,到了香港,報館有聚宴,同事們都打扮得漂漂亮亮地出席,只有我黄皮寡瘦,難看得很。同事們就提醒我,還教我買哪些化妝品。我這才知道,在公眾場合把自己打扮得大方得體,是一種積德的行為。

問:《故城故事》每一節都有寫到食物,談吃而念人憶事,酸甜苦辣盡在其中。寫食物的文學作品,你覺得寫得好的有哪些?

王:汪曾祺的小說我倒不覺得特別好,但他談吃的散文我非常欣賞。梁實秋的《雅舍談吃》也寫得很好,我很喜歡讀。至於西方文學,果戈里《死魂靈》裏用了很多篇幅寫俄羅斯食物,地主莊園裏的各種美饌佳肴,他都鋪陳得非常有趣。果戈理是一名寫食物的高手,是一位奇才,我特別喜歡他的作品,只是魯迅的《死魂靈》譯本誤導了我,讓我一度對他敬而遠之。其實,許多偉大的作家都寫到了吃,離開了吃就不成生活了。有的人認為做菜做飯是負擔,我倒覺得這是一種樂趣。於是,在寫《故城故事》時我就不知不覺地寫了一些食物的事。

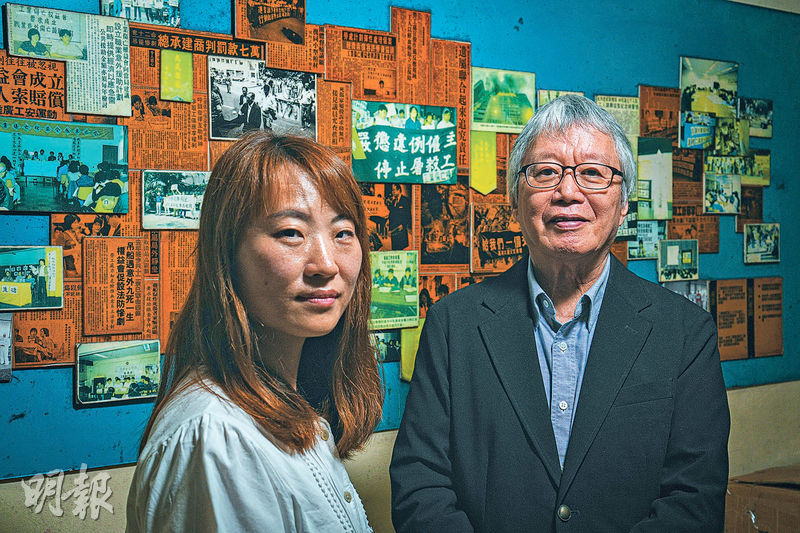

info:王璞

生於香港,長於中國內地。上世紀五○年代初襁褓中被父母帶去北京,先後生活在北京、東北大興安嶺、長沙、上海、深圳,一九八九年最後一個月年近四十時回到出生地香港。做過中小學代課教師、車工、電工、鐘表修理工、編輯。上海華東師大文學碩士、博士。一九八○年開始寫作。定居香港後做過報社編輯和大學教師。二○○五年辭去大學教職專事寫作。近著有長篇小說《我爸爸是好人》、散文集《悠悠我心》等。