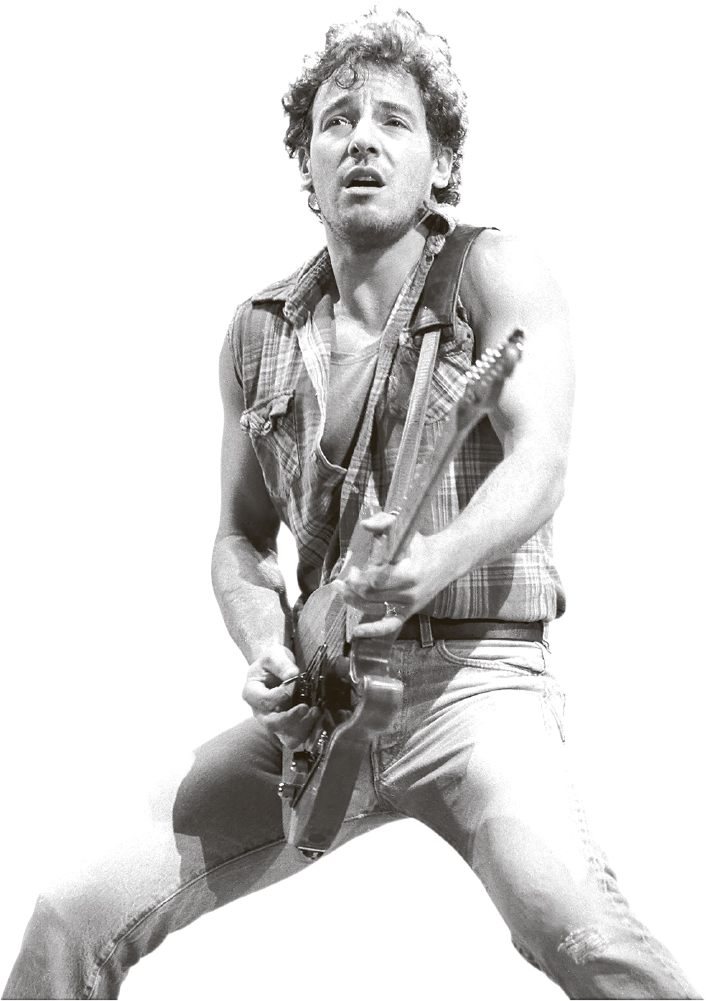

【明報專訊】1976年,布魯斯史賓斯汀(Bruce Springsteen)剛藉專輯《生來奔跑》(Born to Run)嶄露頭角,旋即捲入與經理人的版權糾紛,整整一年被拒諸錄音室門外。他的伯樂、滾石雜誌樂評人兼唱片監製藍道(Jon Landau)見狀,不忍這位其筆下「搖滾樂的未來」鬱鬱不振,開始把一本又一本小說塞給這位年輕人。藍道是典型東岸知識分子,史賓斯汀卻只得高中程度,學生時代是個沉溺結他的怪咖,不過擁有難得的文字天賦,首兩張專輯便充斥絮絮不休的歌詞和晦澀的意象,被視為「新卜戴倫」。

往返雷霆路:歌手的蛻變

當史賓斯汀投訴史坦貝克(John Steinbeck)的《憤怒的葡萄》(The Grapes of Wrath)實在讀不下去,藍道二話不說翻開報章電視節目表,找出尊福(John Ford)改編之老黑白片(港譯《怒火之花》)的重播時段,命令史賓斯汀乖乖坐在電視機前,二人一邊喝着啤酒,一邊討論劇情。不久,史賓斯汀便寫出了一系列新歌,包括《應許》(The Promise)。

此曲原題《重返雷霆路》(Return to Thunder Road),明顯為了回應那首讓他聲名鵲起的歌。當年在《雷霆路》上,歌者召喚還披着畢業袍的瑪莉登上他那破二手開篷車的後座,告訴她只需搖下車窗,讓風吹拂她的長髮與裙裾,他便會載她逃離那滿是失敗者的爛小鎮,直奔許諾之地。這是典型的「美國夢」象徵;只是不消三年,史賓斯汀筆下的雷霆路已滿目瘡痍:

Johnny works in a factory

Billy works downtown

Terry works in a rock and roll band

Looking for that million dollar sound

Drove my Challenger down Route 9

Through the dead ends and all the bad scenes

The promise was broken

Cashed in a few of my dreams

Well I built that Challenger by myself

But I needed money and so I sold it

Lived a secret I should've kept to myself

But I got drunk one night and I told it

莊尼在工廠打工

比利往下城幹活

泰利還在樂隊玩搖滾

碰碰弄出百萬金曲的運氣

開着我的挑戰者,沿着九號幹道

駛進無數死路,觸目盡是窮山惡水

許諾已經破滅

夢想都換了錢

這是我一手砌的挑戰者

可是我手頭緊,唯有把它賣掉

這是我一直隱藏的秘密

但有晚我醉了,把它講了出來

藍道如此開了史賓斯汀的心竅。這年輕人身墮唱片工業巨網,他適時將之引向更寬廣的文學視野,把自身困厄放諸歷史語境檢視,拷問美國夢之本質。那正是美軍倉皇撤出越南,石油危機導致經濟長期滯漲之時。此乃搖滾史上「創作蛻變期」的範例,自此,歌手在訪談裏書不離口,常提及的名字包括美國南方短篇小說名家奧康納(Flannery O'Connor)。他把關注焦點轉向勞動者的共同體,其筆下的莊尼、比利和泰利,無論開着破車逃往何地,最終還是被時代遺棄的喪家犬。村上春樹稱這種生存狀態為:「美國藍領階級所抱持的閉塞感,以及這個氣氛給整個社會帶來的『bleakness=荒蕪心境』」。

公路上的史詩

史賓斯汀堪稱汽車詩人。在美國戰後文藝思潮裏,從小說《在路上》(On the Road),到電影《迷幻車手》(Easy Rider)和《兩線柏油路》(Two-Lane Blacktop),狂飈的車與廣漠的公路,都不只是機械文明的反映,更是躁動心靈的折射。占士甸名片《阿飛正傳》的英文原名,正是「無因之反抗」(Rebel Without a Cause)。歌手於1978年推出大碟《城市邊緣的暗處》(Darkness On the Edge of Town)風格由浪漫轉趨寫實,《街頭賽車》(Racing in the Street)和專輯主題曲分別收束在AB兩面。歌裏的飈車族Sonny等人,一下班便脫下髒兮兮的工作服,梳洗罷即外出鬥車。他們不甘在平庸中虛耗生命,燃動着咆哮的引擎,至死方休。

1981年的雙專輯《河流》(The River)驟聽喧囂狂歡,卻是一趟奔往無何有之鄉的旅程。當時石油危機尚未解除,美國人紛紛把耗油的國產大轎車報廢,換成日本小房車,因此亢奮的山地搖滾曲(rockability)《佳特力農場》(Cadillac Ranch)寫的其實是汽車墳場,描繪一輛輛黑得發亮的佳特力房車倒插沙漠的荒誕場景。《飢渴的心》(Hungry Heart)唱的是「我在巴爾的摩有老婆孩子,有天我開車離家再沒有回頭,像一條不知流向哪裏的河,拐錯一個彎我放任自流」(Got a wife and kids in Baltimore, Jack. I went out for a ride and I never went back. Like a river that don't know where it's flowing. I took a wrong turn and I just kept going.)。村上春樹嘗言,八萬人歡樂地合唱如此陰沉的歌,令他背脊一陣涼意。當然能寫出這種無來由的存在主義式逃跑,大概史賓斯汀也讀過厄普代克(John Updike)的《兔子跑吧》(Rabbit, Run)。專輯到了D面愈發灰暗,婚姻在《偷來的車》(Stolen Car)一曲徹底枯涸,男子每晚瞞着妻子,駕着偷來的車終夜亂蕩,「每晚也暗中想被逮個正着」。在尾聲的《公路殘骸》(Wreck on the Highway),車禍現場身上插滿玻璃碎的垂死司機,苦苦地向歌者乞援(這可是Sonny─偷車賊─詞人自己的鏡像?),他回家吻別妻兒就寢,夢魘般的畫面卻揮之不去。這是流行音樂史上其中一個最虛無的專輯結尾。

一年後的《內布拉斯加》(Nebraska),史賓斯汀正式把車從形而上的荒原開往歷史現場。他丟下一向合作的東街樂團,搬了一台四軌卡式錄音機回家,自彈自唱弄了個粗糙的試聽帶。其最初靈感源自泰倫斯馬力(Terrence Malick)導演的《荒漠情》(Badlands),片中小情侶在公路上大開殺戒的案使他着魔,然後一股腦兒讀了許多罪犯故事,譜出《內布拉斯加》(Nebraska)、《大西洋城》(Atlantic City)、《莊尼九十九》(Johnny 99)、《公路巡警》(Highway Patrolman)等作。這些亡命之徒之犯案,既來自原始的自毁衝動(濫觴自「新荷李活」名片《雌雄大盜》(Bonnie and Clyde)),也是列根經濟學(Reaganomics)的滴漏效應總是滴不到底層的時代反映。像《莊尼九十九》,在庭上便坦言他「背上了任何老實人也還不掉的債」。《公路巡警》的弟弟Franky則自越戰回國後便落草為寇。至於《內布拉斯加》那少年犯在電椅上的一句「世上確有一種殘酷」(there's just a meanness in this world),更精準地點出題旨。

歌手刻意採用傳統美國民謠形式,模仿老派民歌手時而沉吟時而吼叫的唱腔,讓聽眾仿如置身昔日西部,但歌詞內容融入當代面貌,營造時代錯置(anachronism)的效果,更彰顯其重塑歷史的意圖。據他透露,搜集資料時,正好讀到左翼史家津恩(Howard Zinn)的《美國人民的歷史》(A People's History of the United States),這是「從底層寫史」的傑作,看來歌者也有此野心。史賓斯汀收束專輯向來別有一套,這張大碟裏強盜林立,壓軸卻是《相信的理由》(Reason to Believe),曲中是彷彿等待着果陀的眾生:一名男子幻想愛犬死而復生,新郎在河邊苦苦佇候新娘現身,哀慟的村民在喪禮上聆聽牧師講道,與此同時,一位新生嬰孩正在河中受浸──神聖和罪惡在對立中依存,可謂美利堅立國史的絕妙寫照。可惜,歌手把一首早就寫好、關於越戰大兵創傷後遺的歌臨時抽起,否則這張唱片架構將更宏大──兩年後,他把此曲改成鼓聲激昂的搖滾,讓許多人誤認為愛國歌曲,包括企圖把它挪用作連任宣傳的列根(但被歌手嚴辭拒絕),那便是令史賓斯汀一躍成為國際巨星的《生於美國》(Born in the USA)。

與父輩對話:從逃遁到和解

當我們叩問歷史,同時也重新梳理與父輩的愛恨糾纏。在史賓斯汀的歌裏,小鎮是如此荒涼,而世世代代在此扎根的工人階級,生活是如此閉塞。自《城市邊緣的黑暗》開始,父親陰影一直縈繞不散。在《工廠》(The Factory)裏,他凝望老父在雨中步出工廠閘門,工廠奪去其聽覺,還有一生夢想,那自是悲憫的筆觸。可是,上一代的凶暴和自毁,又教他極力避免重蹈覆轍。《亞當養出了該隱》(Adam Raised a Cain)暴烈的電結他獨奏,正滲透着劣根性世代遺傳之宿命感:「老爸苦幹一生,換來只有痛苦。此刻他走進空房,又要找人出氣了。」(Daddy worked his whole life for nothing but the pain. Now he walks these empty rooms looking for something to blame.)

《獨立紀念日》(Independence Day)顧名思義,以美國立國神話烘托逃離小鎮之旅。在Clarence Clemons哀怨的色士風烘托下,一位兒子決定在七月四日晨光熹微之時驅車出走:「我不確定纏繞我們的是什麼,我們小心斟酌用詞,我們劃了界線。同一屋簷就是無法同時容納我們兩個,我猜,我們根本是同一類人。」(Now I don't know what it always was with us. We chose the words, and yeah, we drew the lines. There was just no way this house could hold the two of us. I guess that we were just too much of the same kind.)《二手車》(Used Car)受奧康納的短篇小說影響,以孩提視角出發,把離家出走的衝動歸結於目睹父親購入一輛殘破二手車的那天。

遊子總有回家之日。1984年大熱專輯《生於美國》以《我的家鄉》(My Hometown)作結。在低音鼓點的行進下,歌曲瀰漫壓抑氛圍:家鄉飽經災禍折騰,從六十年代的種族衝突,到七十年代的經濟蕭條,如今門戶密閉,店舖空蕩,工廠廢置,形同廢城,歌者一家不得不棄城另覓烏托邦。他抱着兒子依依回眸揮別家鄉,向兒子覆述老父曾對他說的一番話:

Last night me and Kate we laid in bed

Talking about getting out

Packing up our bags, maybe heading south

I'm thirty-five, we got a boy of our own now

Last night I sat him up behind the wheel

And said, "Son, take a good look around

This is your hometown"

昨晚我和琦躺在牀上

商量離開的事

收拾行裝,也許去南方吧

今年我三十五了,我們有了兒子

昨晚,我抱他上車,坐在方向盤後面

告訴他:「兒子啊,好好四處看看,

這就是你的家鄉。」

歌者頓悟家鄉於他的意義,達成與歷史的和解:縱使此城千瘡百孔,父輩或許蒙昧如故,但家鄉的聲音氣味畢竟滲在血脈中。年前,歌手舉辦了一次名為「Springsteen On Broadway」的演出(Netflix上架中),演唱此曲前之獨白動人至深:「雨天濕氣包裹整個小鎮,東邊雀巢咖啡工廠的潮濕氣味悠悠飄來。我不飲咖啡,但喜歡這味道。它令我安心,它團結了這個小鎮,與那叮叮作響的地毯工廠一樣。你能看見這個地方,甚至聞到它,這個人們生活、工作、跳舞的地方。他們在此捉住每道微小幸福,打打棒球,承受苦楚與心碎。他們做愛、生孩子、老去,他們在春夜喝個爛醉,他們努力不懈工作,他們奮力抗擊邪惡,哪怕它費盡心思要粉碎他們、他們的家、他們的城。」這樣的歌,即使已面世四十年,想必還是能教地球另一端的人們有所共鳴吧。

香港雲層裏升降:談四首近期的歌

正是現實纏結難解,或難以言說,有些作者便嘗試從歷史追索答案。史詩式敘述固然非香港流行曲所長,但無獨有偶,近來幾首本地獨立作品均觸及小城往事。不過,異於史賓斯汀式的人物寓言,這幾首歌鈎沉的對象是「香港」本身。

my little airport新作《駱駝》並置了兩段歷史:19世紀猶太富商庇利羅士每天從山頂騎駱駝往中環,聽來像都市傳說,卻真有其事;廿一世紀珍寶海鮮舫先傾側入水,後沉沒公海,是電視新聞中切切實實的畫面,反而離奇得像小說。正如林阿P所沉吟:「唔知點解從來都冇去過;我都想知我識嘅人,係咪得我冇去過呢個香港景點。」像海鮮舫這類昔日官方論述中充斥的奇觀,雖從來不是庶民生活經驗的一部分;但如今連這種老舊香港故事也失守,難免令人產生奇異的幻滅感。若說駱駝抑鬱乃出於作者移情作用(牠實則被馬伕驅趕下山而摔死),那麼所謂畫舫「有意識」的沉沒(對比坊間對這場「意外」的陰謀論),也只能視作被淘汰之處境的轉喻,寄寓城市的興衰史。詞中尚有另一組對照:以畢加索反極權鉅作《格爾尼卡》的流傳,對比一場語焉不詳的失蹤。後者也許才是作者真正想敘述的,可以想像,一段段亡命天涯的傳說足可構成一輯屬於香港的《內布拉斯加》;不過在患了失語症的城市,只可轉化成駱駝與畫舫的虛弱意象了。

歷史的傳奇感也見於Luna is A Bep的《君莫問》。這位出身中文系的說唱歌手,往往能在年輕躁動中,融入古典詩歌感性。此作結構隨心而至,雖嫌鬆散,對沉迷虛擬世界的反諷也流於濫調;但作者把對生活的質疑,跳接至對本土歷史源頭的追索,卻是神來之筆:「大把人唔知香港有個超級火山,喺一億四千萬年前,地點係糧船灣。」教人想起九七前後藝術界曾有重構「盧亭」神話之舉。如今糧船灣已成死火山,空餘灰燼凝結成壁立千仞的六角柱,如此蒼涼的遺址難怪勾起新一代遐思。

Novel Fergus《江湖》中的港式黑社會,猶如《內布拉斯加》裏的美式大盜,同樣是以社會底層作隱喻式敘事。歌曲採樣自杜琪峯電影《黑社會》的主題配樂,足見效法杜氏以黑喻史之企圖。它把地下社會的黃賭毒作全景式呈現,不同年代黑語的拼湊結合,更織成一張語言的網,產生奇詭的詩化效果。如描述吸毒過程的連串特寫鏡頭短句(「廿蚊紙摺皺,火機用力,一個橙,一條匙,一滴」),連串數字刻意強調的實感(「未成年十一,傷人十七」、「疊馬抽撈零,一二四行欖」等),極密集的入聲韻腳,混入文言語法(如「叢林適應者從來肉食」的倒裝句)所營造的昔日質感等。正因詞人文字精煉,方能表現沉重的史詩氛圍。結尾模仿粵曲腔調唱出「早亡清,何復明」,「漁船在獅子山下又劃過半百歲,幾代人要背負嘅罪時代眼淚」的歷史隱喻便水到渠成了。

黃衍仁吟唱陳滅詩作的《香港浮沉》更是奇特。這是詩人近年以「香港」為主語的系列詩作之一,起首「香港雲層裏升降,也在煙霧間進退」聽來抽象,但自過渡至「自無一物的年代逡巡,香港奮進,香港多情,香港囑我要珍重」數語,兩個時空便巧妙連結起來,一邊是錢賓四唐君毅等大儒上下求索的形象,六十年代發生「雙十升旗事件」的中文大學新亞書院;另一邊是若干世代後籠罩之煙塵。書頁翻動,粉筆在黑板窸窸窣窣,歌詞以精練筆觸呼喚歷史中曾發生的理想主義,這種古今虛實並置的章法,恍如脫胎自老杜《詠懷古跡》。

四首作品中,三首以說唱為主,另一首則是先詞後曲的吟唱,似乎這些衝破旋律桎梏的形式,確有助擴展歌詞的時空內容(黃志華曾考證,盧國沾那首充滿歷史滄桑感的《大地恩情》,也具先詞後曲成分)。當前景如謎,藉歌追認此城身世,會否成為香港流行曲的新方向?那便有待創作者開拓了。