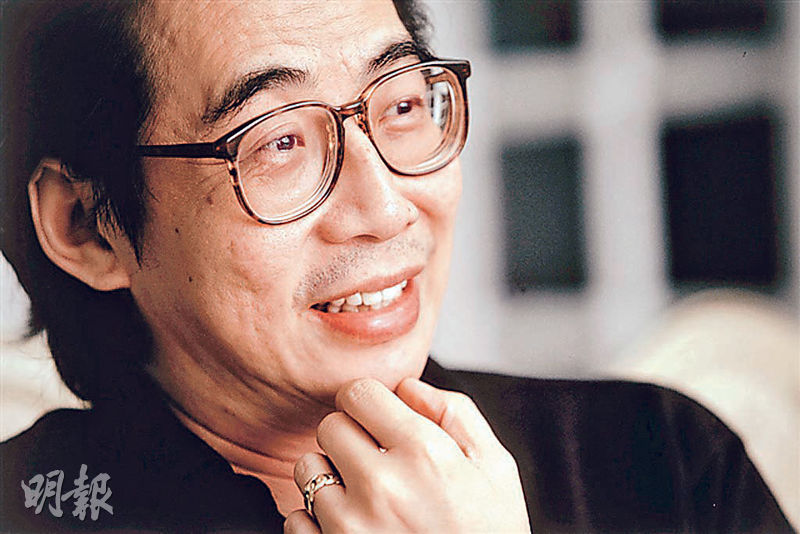

【明報專訊】「我所接觸的散文,尤其是散文集,是一種『我』的鋪排。我這樣,我那樣,我喜,我悲,我慾望,我拒斥,我狂歌而起舞,我發憤以抒情。」來自香港,現居台灣的90後作家沐羽在散文集《痞狗》中如此寫道。若加入其為首屆文憑試考生的背景,不難想像,上文指的「散文」,大多是每名學子昔日在本地中文科讀過的篇章,從朱自清、阿濃到龍應台、張曉風;從記敘、說明、議論到抒情的四類寫作考題——多數人對散文的認知,似乎是一種自五四(或更早)以降的抒情傳統,側重於作者或敘事者的觀感、情緒與視點,配合修辭,時以弦外之音方式暗示看法(並於試卷中成為要求考生揣摩用意的高難題目)。