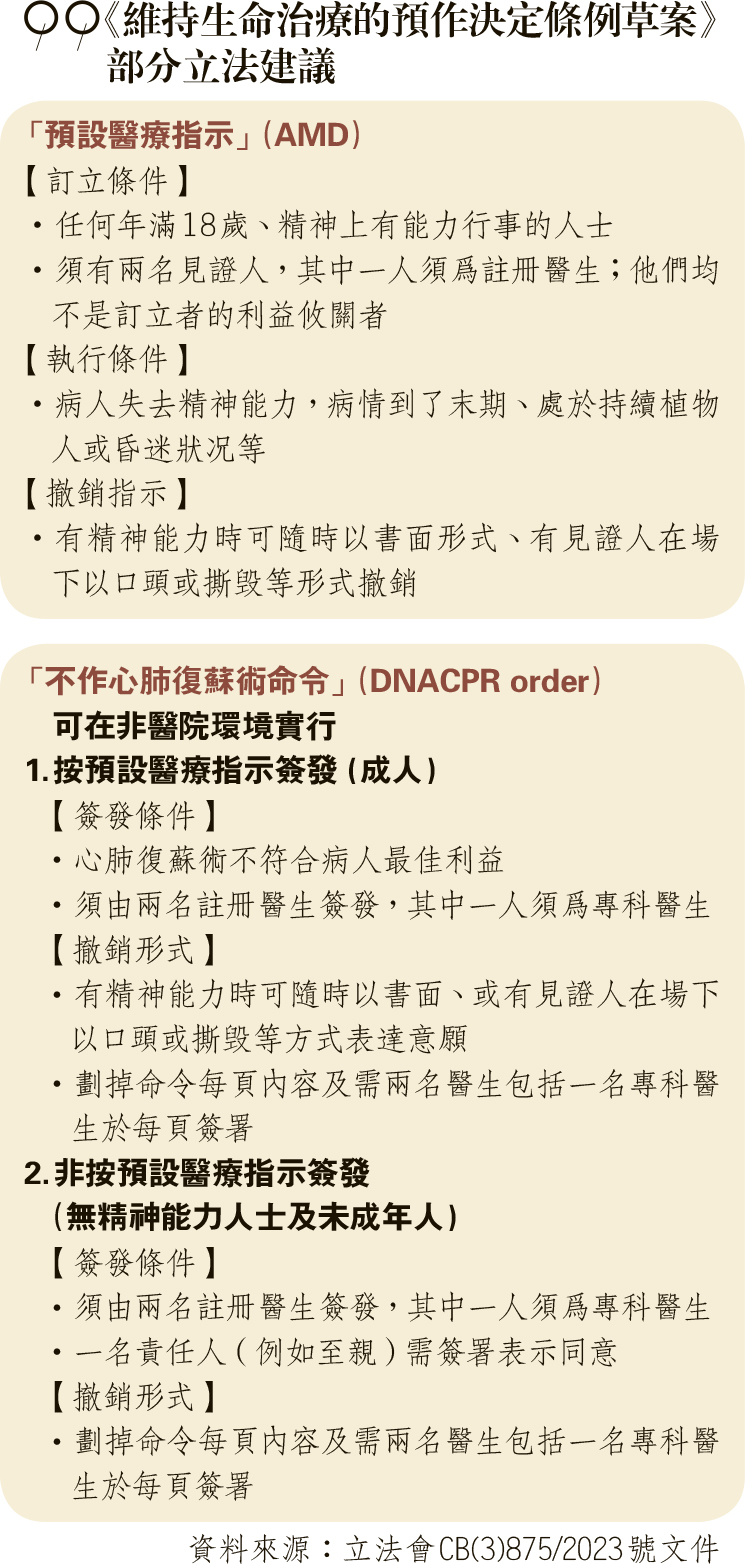

【明報專訊】「家人中風,心跳停止,做唔做心肺復蘇好?佢咁辛苦……」什麼時候是末期病人的生死時刻,沒有人能說得準,但理性地想,如果治療只為勉強維持生命,病人可能比死更難受。政府現就病人或任何人簽立接受特定維生治療與否的預設醫療指示(Advance Medical Directives,又稱AMD)立法,容讓當刻到臨時,家屬毋須代作醫療決定。前食物及衞生局2019年曾就晚期照顧作公眾諮詢,並於2020年發表報告,建議政府在居處離世和預設醫療指示兩方面立法。政府去年展開這兩方面的立法和修例刊憲工作,可預計執行時會遇到不少誤解與操作困難,下文分兩部分討論。