【明報專訊】廣東話俗語「死蛇爛鱔」,形容人精神委靡、懶懶散散,換轉時下說法,就是「躺平」。環境艱難,躺平誘人,劇場人郭翠怡和李穎蕾倒想起潘惠森在回歸前後創作的「昆蟲系列」——以昆蟲為比喻,刻劃人物面對金融風暴和回歸前途問題等環境,生命雖卑微但堅韌。她們拆解「昆蟲系列」文本,成為新劇場作品《死蛇爛鱔大戰潘惠森》,劇作不似大戰哥斯拉般大戰潘惠森,因為鬥人先要鬥自己。

取材「昆蟲系列」 從凍檸茶說起

潘惠森現為香港話劇團藝術總監,話劇團剛上演的《白湖映像》同樣拆解「昆蟲系列」文本,而郭翠怡和李穎蕾早於話劇團劇季公布前,已決定取材「昆蟲系列」。在缺乏生命力和意志力的社會氛圍下,雙方不約而同想到——今天需要重溫「昆蟲系列」。

「昆蟲系列」為5部潘惠森劇作——《雞春咁大隻曱甴兩頭岳》、《螞蟻上樹》、《三姊妹與哥哥和一隻蟋蟀》、《螳螂捕蟬》和《在天台上冥想的蜘蛛》。曾有人告訴潘惠森蜘蛛有8隻腳,所以不是昆蟲,他在《潘惠森劇本集.昆蟲系列》序言便寫道:「寫劇本又不是搞生物學。我覺得是,牠就是,不然我還寫什麼劇本?大家的現實生活都挺委屈的;在創作上,就別跟我計較昆蟲應該有幾隻腳了。」

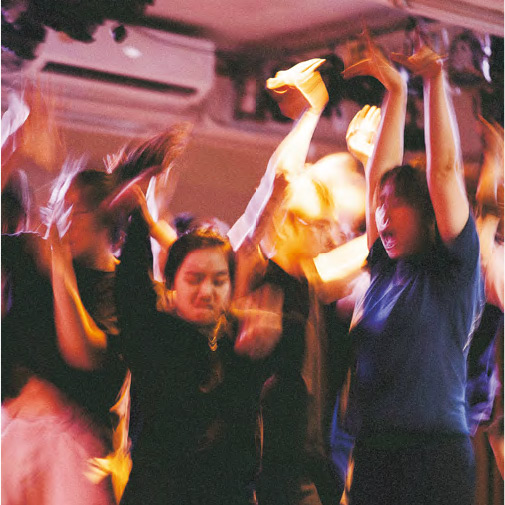

李穎蕾說潘惠森筆下人物,就似「瀕臨絕種的香港人」——《螞蟻上樹》是茶客、推銷員和企堂為求生與謀生而在茶樓糾纏;《螳螂捕蟬》則是兩名殺手執行任務期間討論起生命意義。《死蛇爛鱔大戰潘惠森》打散「昆蟲系列」5個文本,從凍檸茶說起,落幕於一台雪櫃,並非傳統說故事的方式。郭翠怡形容像一趟旅程,來到既似香港又不似現實的劇場世界,譬如演員會突然跳舞、唱歌或繪畫,「透過『旅程』見到生活的第二種狀態」。

劇場營造香港氛圍毋須形象化,她們說潘惠森文字已經「好香港」。文本出現不同香港地名;人物說話地道,譬如「生果佬賣橙」,很難想像外國人稱呼生果商販為fruitman;凍檸茶本身就是香港味道,在外國很難找到相同茶底。

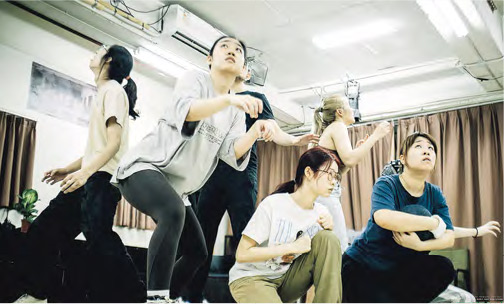

年輕人出演 藉潘文字訴說自身

雖然處理文本手法跟《白湖映像》相似,但她們預計會有不一樣的氛圍。因為《死蛇爛鱔大戰潘惠森》演員都是年輕學生,由他們演繹潘惠森筆下角色,進深一層是年輕人藉潘惠森的文字說自己的故事。郭翠怡續說,兩者分別在於世代不同,《白湖映像》出自大人視點,相較之下,《死蛇爛鱔大戰潘惠森》就似出自「小朋友」視點。

小朋友的特點是天真,不被世故框架束縛,反而迸發無窮的想像力,躺平社會正正缺乏。演員造型走龐克風,源於東西德被柏林圍牆分隔時,東德年輕人藉龐克文化,表現夢寐更美好的世界。柏林圍牆矗立時恍如永恆,但一晚政令失誤,東德人誤會放寬旅遊限制為即時開放邊境,大批民眾湧到邊境前往西德,東德邊防軍無法應對大量人潮,柏林圍牆形同倒下。「世界可不可以無端白事就變得美好?」郭翠怡問,我們在劇場的想像力,也可轉化成日常生活的想像力。

《死蛇爛鱔大戰潘惠森》

日期及時間:

6月13至16日晚上8:00

6月15至16日下午3:00

地點:石硤尾賽馬會創意藝術中心賽馬會黑盒劇場